En septembre 2022 sortait le livre Allons Enfants de la Guyane, d’Hélène Ferrarini. Il documente l’existence des homes indiens, pensionnats catholiques tenus par prêtres et religieuses qui ont procédé à l’effacement culturel progressif des enfants autochtones et Bushinengués. Nombre de traumatismes découlent de ce comportement colonial, paradoxalement accéléré par la départementalisation du territoire en 1946.

Si la Guyane a fait l’objet d’efforts évangélisateurs assidus depuis sa colonisation au XVIIème siècle, c’est au début des années 1930 qu’apparaissent les homes indiens, des pensionnats catholiques créés au départ dans le cadre d’un acte missionnaire religieux dans la colonie, par la suite légalisé et financé par l’État après la départementalisation du territoire en 1946.

Environ 2000 enfants issus des communautés autochtones et Bushinengués (ou noires-marronnes, peuple descendant des esclaves africains échappés des plantations du Suriname hollandais ayant trouvé refuge dans la forêt) ont été contraints d’oublier leur culture et d’adopter mœurs, pensée, langue française et religion catholique, loin des familles desquelles ils ont parfois été arrachés dès l’âge de 2 ou 3 ans. Le dernier home a fermé en 2023, toujours tenu par des religieuses à cette date.

L’Église, collaboratrice colonial de l’État

En Guyane (et encore à ce jour,) la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État n’est pas appliquée. Cela permet aux autorités françaises, en 1949, de légaliser, légitimer et financer les actions du clergé vis-à-vis des autochtones et des Bushinengués, dans le cadre d’une politique indigéniste menée par le « service des populations primitives » (nom révélateur du regard porté sur les peuples présents) et fondé par le premier préfet du territoire arrivé en 1946, Robert Vignon, qui doit assurer la gestion de ce nouveau département dont le sous-développement est également imputé à son sous-peuplement.

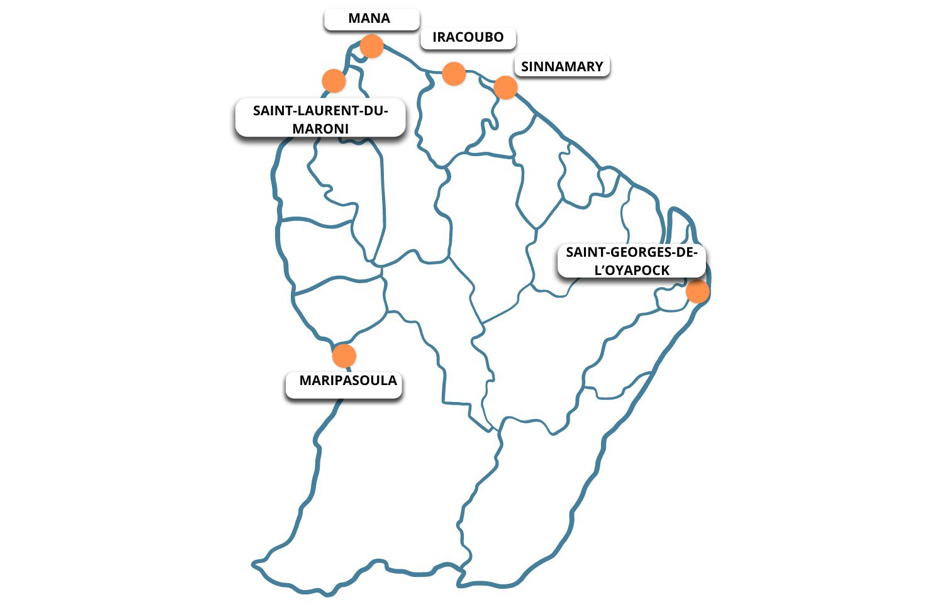

Or, depuis les années 1930, des prêtres et des religieuses ont déjà pris sous leur garde un certain nombre d’enfants Kali’na (la communauté locale), sur le littoral, dans le bourg de Mana. Le nouveau préfet ayant eu vent de ces accommodations, ils deviennent le relais entre les autorités de l’État et les peuples autochtones et Bushinengués. À partir de 1949, le clergé catholique est rémunéré par l’État pour lui permettre d’entretenir les enfants au sein de leurs structures religieuses.

« POUR POUVOIR ADMINISTRER CES POPULATIONS SANS ÉTAT-CIVIL, SEMI-NOMADES, NE RECONNAISSANT PAS LES FRONTIÈRES INTERNATIONALES, IL S’AGIT TOUT D’ABORD DE LES IDENTIFIER, DE LES CONTRÔLER, ET SI POSSIBLE DE LES FIXER SUR LE TERRITOIRE GUYANAIS ». Hélène Ferrarini, journaliste reporter

Et pour cause, il s’agit de réaliser « l’intégration économique » des peuples autochtones et Bushinengués, les franciser et en faire des travailleurs bon marché. Nombre d’anciens pensionnaires des homes ont par la suite travaillé dans la construction du centre spatial de Kourou, l’exploitation forestière ou la pêche.

Encouragés par la légitimation de leurs actions par l’État, le système de home se diffuse sous couvert d’éducation, et le nombre d’enfants y augmente. Au total, huit pensionnats seront ouverts en Guyane, pour accueillir environ 2000 enfants au cours de plusieurs décennies.

L’aval de l’État le permet également, la pression augmente autour du placement des enfants dans les pensionnats. Alors qu’avant la validation des systèmes de homes, les religieux allaient seuls recruter les enfants dans les villages par la persuasion, la figure du gendarme prend une place importante, menaçante, pour achever de convaincre les familles qui ne voulaient pas leurs laisser leurs enfants. L’entrée au home devient, de fait, obligatoire.

« ILS FAISAIENT PEUR À NOS PARENTS. LES GENDARMES ALLAIENT D’ABORD VOIR LES CHEFS (…) LES GENDARMES NOUS DISAIENT : ‘‘SI VOUS VOULEZ QUE VOS PARENTS AILLENT EN PRISON…’’ CELA FAISAIT PEUR. » Maurice Tiouka, ancien pensionnaire de « home », propos recueillis par Hélène Ferrarini, journaliste

Dans les homes, la violence

Les enfants recrutés, parfois dès l’âge de 2 ou 3 ans, le plus souvent à 6 ans sont pris à leurs familles et franchissent le seuil d’une porte occidentale qui modifie leur rapport au monde, où les interdictions et les obligations pleuvent, où un emploi du temps très strict régit leur vie, modifiant drastiquement leur existence.

Entre autres interdictions, celle de garder le vêtement traditionnel, ou le « roucou » duquel ils s’enduisent pour se protéger du soleil et des moustiques. Celle, simplement, de sortir du home – une véritable logique carcérale. Celle de parler sa langue natale. L’impossibilité, enfin, d’exprimer ce qu’ils sont, c’est-à-dire des enfants de la Guyane.

« UNE LANGUE, CE N’EST PAS JUSTE DES MOTS, UNE GRAMMAIRE. C’EST UNE PENSÉE, ET CETTE PENSÉE A ÉTÉ IMPACTÉE. » Alexis Tiouka, militant Kali’na, propos recueillis par Hélène Ferrarini

Manger (tout ce qui est donné). Dormir (à une heure précise). Parler (français. Se taire, aussi). Tous les comportements sont réglés, et, si nécessaire, corrigés. La discipline est inculquée, par l’autorité et parfois, la violence (les punitions sont monnaie courante), les chaussures et les chemises adoptées, le cheveux coupés, la langue française imposée. La vie est rangée, quadrillée, au quotidien, au mois, à l’année. Le rapport au corps, au temps et au monde de ces enfants est altéré dans une déperdition sans retour de leur culture.

En classe, leur est enseignée l’histoire de la France hexagonale, le français, le calcul mais aussi le catéchisme. La prière a une place centrale dans la vie des enfants, se fait plusieurs fois par jour, et la messe dominicale est obligatoire. Des enfants qui prient dans une langue qu’ils comprennent d’abord à peine, et assistent à un culte qu’ils sont priés d’intégrer et de considérer comme le seul valide. L’évangélisation passe par là, l’effacement culturel aussi. Pas de place pour l’enseignement de l’histoire ou de la géographie de la Guyane, pas d’importance laissée aux croyances ancestrales, pas d’intérêt pour la singularité des enfants des peuples de Guyane, qui doivent être francisés et christianisés.

Car c’est également l’histoire d’une violence et d’une dépréciation culturelle, mené par des religieux convaincus sur le temps long, qui muselle et immobilise des enfants habitués au rythme de la vie communautaire de leur village, l’apprentissage de la chasse, de la pêche, la construction , la parfaite connaissance de leur environnement. Dans un milieu cloisonné où l’on veut répliquer la France hexagonale, l’occidental remplace l’intégralité du champ de vision de l’enfant, pour qui le peu de temps passé en famille ne suffit plus à combler les lacunes culturelles accumulées.

« CERTAINS DE NOS RENDEZ-VOUS ONT DONNÉ LIEU À DES EXPLICATIONS FAMILIALES. LORSQUE MADAME SIMONE NOUS A EXPLIQUÉ, DEVANT SES DEUX ENFANTS (…) QU’ENTRÉE AU HOME DE SAINT-LAURENT À L’AGE DE DEUX ANS, IL LUI AVAIT ÉTÉ IMPOSSIBLE D’APPRENDRE LE KALI’NA COMME LANGUE MATERNELLE, SES DEUX ENFANTS ONT COMPRIS POURQUOI ELLE N’AVAIT PAS PU LA LEUR TRANSMETTRE. » Extrait du mémoire de Françoise Armanville sur les homes de Guyane, 2012

Et les conséquences de cette acculturation sont profondes, lourdes, durables. Des familles ont été fragilisées, des tensions se sont développées entre ceux qui maîtrisent la langue et ceux qui ont des lacunes, hontes, traumatismes d’enfance,… un puissant malaise est palpable dans des communautés où les suicides se font nombreux depuis plusieurs décennies. Bien que le passage dans les homes soit loin d’en être la seule cause, il n’est pas à exclure que, pour certains, il ait pu y participer.

Combat pour la vérité

Une commission de vérité et réconciliation, voilà l’outil que prône le professeur en droit public et président de l’IFJD (Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie), Jean-Pierre Massias. Le 1er février 2024, la demande d’ouverture de ce type de commission a été déposée à l’Assemblée Nationale.

Ce processus s’appuie sur la notion de justice transitionnelle dont les principes reposent sur la pensée de Louis Joinet selon laquelle les peuples opprimés ont droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la garantie de non-répétition. Toutes les parties se rassemblent dans une approche dialogique, avec une représentation la plus complète et une liberté de langue et de méthode.

Cette commission de vérité permettrait donc, entre autres, une approche autochtone des évènements.

« CE N’EST PAS AVEC LA LOI DES OCCIDENTAUX QU’ON DOIT POUVOIR EXCLUSIVEMENT TRAITER LES VIOLENCES FAITES AU AMERINDIENS ». Jean-Pierre Massias, professeur de droit public et président de l’IFJD

Un espace de parole libérée, qui pourrait laisser place à d’autres espaces de parole, une diffusion de l’histoire, voilà ce qu’appelle Jean-Pierre Massias de ses vœux. Enquêter, pour restituer la mémoire et la justice d’évènements enfouis (par exemple, deux personnes témoignent d’agressions sexuelles), amorcer des processus de « réparation », et, in fine, proposer des réformes pour garantir la non-répétition, voilà certaines actions qui seraient menées par la commission de vérité et réconciliation.

Et les exemples pleuvent. En Afrique du Sud, la commission a duré 2 ans et 20 000 témoignages ont été entendus. Au Canada, elle a duré 7 ans et a recueilli 6500 témoignages. Au Togo, en Norvège, en République Démocratique du Congo,… « Aucune commission vérité ne se ressemble », selon Jean-Pierre Massias.

Selon Jean-Pierre Massias, les exemples permettent de « puiser » dans d’autres retour d’expériences, dans la mesure où la justice transitionnelle proposée n’est pas « une solution toute faite », mais une « boîte à outils », qui permettra de proposer des choses avec l’avancement du processus. Le but est donc bien de mener une procédure adaptée à la Guyane, aux enjeux et aux torts causés, non de calquer sur des évènements propres à d’autres pays, d’autres communautés autochtones, d’autres évènements, d’autres vécus.

« ON NE DEMANDE PAS QU’UNE RECONNAISSANCE, ON DEMANDE UN PARDON DE L’ÉTAT FRANÇAIS ET QU’IL NOUS DONNE LES MOYENS DE NOUS RECONSTRUIRE. » Guillaume Kouyouri, ancien pensionnaire d’un home, militant

Aujourd’hui, la commission guyanaise n’en est qu’au stade d’un projet qui a déjà essuyé des revers. Alors que le Grand Conseil Coutumier des populations autochtones et Bushinengués (institution créée après le mouvement social de 2017, qui avait abouti à la loi pour l’Égalité réelle en Outre-mer) avait mandaté l’IFJD pour enquêter sur les violences subies dans les homes, le partenariat s’est arrêté là, et l’organisme n’a pas souhaité accompagné l’association plus loin dans ses démarches. Le Grand Conseil Coutumier est pourtant présidé par Bruno Apouyou, lui-même ancien pensionnaire d’un home indien. Pour Hélène Ferrarini, qui commente pour JusticeInfo, le blocage vient de la préfecture. Pour Guillaume Kouyouri, le problème concerne la structure même de l’organisme mis en place en 2017.

Pourtant, le processus semble de plus en plus indispensable après la publication de l’enquête d’Hélène Ferrarini et du rapport de l’IFJD, pour faire la lumière sur un passé colonial duquel il serait temps de s’éloigner.

Un #rapport sur les « homes » indiens de #Guyane demande une Commission Vérité

➡️L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD) et l’Institut Louis Joinet (ILJ) viennent de publier un rapport préliminaire demandant la création d’une Commission Vérité sur les «… pic.twitter.com/DWmo9nCF25

— Outremers360 (@outremers360) February 2, 2024

L’histoire des homes indiens est un pan de l’histoire de la colonisation. Celle de missionnaires convaincus de leur devoirs de conversion, et celle d’un État pour lequel la départementalisation pouvait venir sans ses pendants nécessaires – à savoir la séparation de l’Église et de l’État – tant qu’il s’agissait de servir ses intérêts économiques et politiques. Celle, enfin, d’institutions qui ont collaboré dans la certitude d’une supériorité confortable et civilisatrice. Pour Jean-Victor Castor, député de la 1ère circonscription de la Guyane, la colonisation peut présenter plusieurs visages.

«QUAND ON REPREND TOUT L’HISTORIQUE DE LA COLONISATION, ON RETROUVE LES MÊMES MÉTHODES. LES GENS SE BATTENT CONTRE LES OUTILS DE LA COLONISATION, QUI RESSURGISSENT D’UNE AUTRE FACON (…) DANS CERTAINES ÉCOLES, ON N’APPREND TOUJOURS PAS L’HISTOIRE DE LA GUYANE, (…) OU DE MANIÈRE ENCORE TROP MARGINALE. TOUT EST ENCORE FAIT POUR QUE CE SOIT LA PRÉSENCE, LA CULTURE, LA LANGUE FRANÇAISE QUI PREDOMINE. ON NE PEUT PAS SÉPARER ÇA DE CE QUI S’EST PASSÉ AVEC LES HOMES ». Jean-Victor Castor, député de la 1ère circonscription de Guyane, propos recueillis par le média Anticapitaliste

Car les homes ont conditionné les enfants à parler, penser et travailler français. Citoyens français d’un jour à l’autre par la volonté d’un lointain inconnu, les Kali’na, les Teko, les Wayampi, les Wayana, les Palikur, les Lokono, les Boni sont toujours en opposition avec l’État français censé les représenter, entre autres pour récupérer ce qui leur a été soustrait.

Bien qu’ils ne considèrent pas la terre habitée comme « propriété », la lutte pour la rétrocession de terres spoliées est en cours depuis les années 1980, et remet dans l’actualité la question de la colonisation de la Guyane. Ce combat est mené, jusqu’ici, avec les outils conférés par les homes, par exemple la langue française dont l’apprentissage, à défaut d’avoir été voulu, malgré les blessures qu’il a causé, permet au moins, comme disait le père d’Alexis Tiouka, de « parler la langue de l’adversaire pour s’en faire comprendre ».

Pour aider la Commission Vérité, voici une pétition en ligne.

– Claire d’Abzac

Photo de couverture : Le « kalimbé » doit être jeté et remplacé par un short, chemise et sandales pour les garçons, par des robes pour les filles (photo prise en 1979 d’un jeune Wayana au village d’Antecume-Pata). Wikimedia.