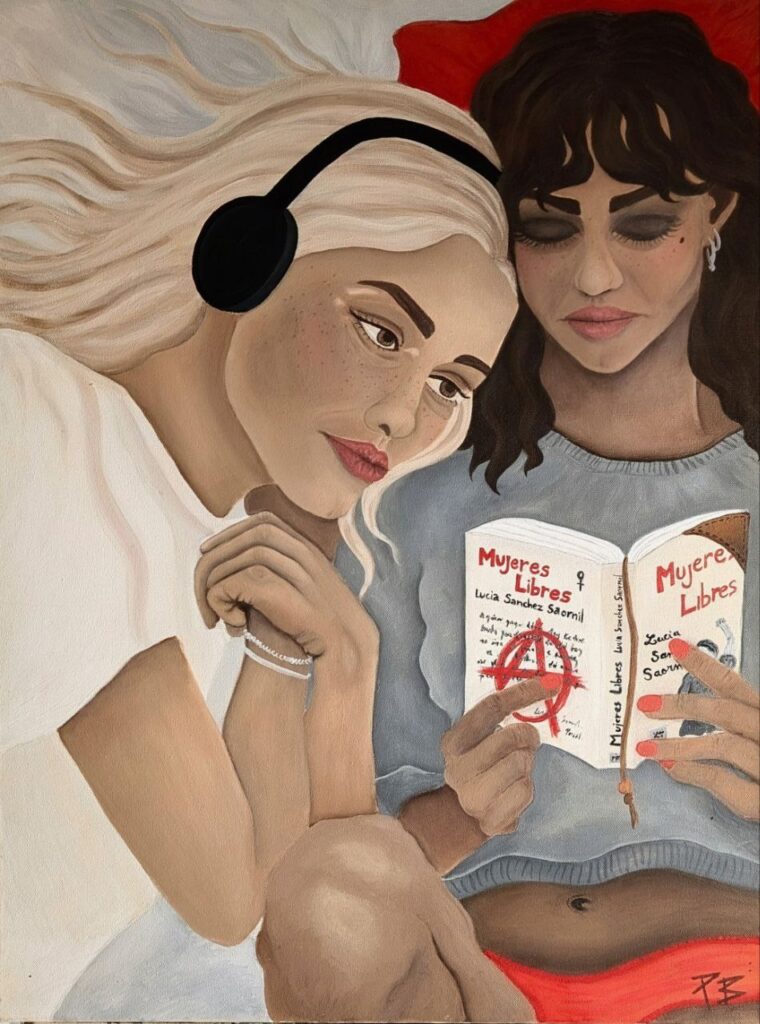

À travers une collaboration inédite entre Mr Mondialisation et Lisbeth, le média des luttes, des voix et des territoires, la journaliste Sarah Andres explore la dimension des violences sexistes et sexuelles… dans les milieux dits progressistes. Après un premier volet sur la manière dont le patriarcat ronge les milieux militants, l’enquête se poursuit ici dans un deuxième volet autour de la responsabilisation nécessaire de l’ensemble de la gauche. Illustrations par Coco Roupi et Pau Iesis.

Cael, Gaby, Manon et Johanna Silva ont toustes été confronté·es au masculinisme de gauche. Face à la nécessité de créer des espaces de libération de la parole, la journaliste Sarah Andres s’est entretenue avec elles, à partir d’une proposition de Victoria Berni-André, autrice de Vivant·es et dignes et formatrice en justice communautaire dans les milieux dits de gauche.

Gaby est militant·e féministe ; Cael est formée à l’analyse et à la prise en charge des violences ; Manon a étudié les impacts psychosociologiques des VSS et poursuit ses recherches en sociologie du genre sur les trajectoires militantes et l’impact des VSS sur celles-ci ; Johanna Silva a été militante à Nuit debout, coordinatrice du journal Fakir, attachée parlementaire, productrice du film Merci Patron !, et elle est autrice de L’amour et la révolution.

Après un premier entretien consacré aux mécanismes patriarcaux dans les milieux militants, cette seconde publication s’attache aux responsabilités politiques des mouvements de gauche face à ces violences.

Avertissement – attention aux dérives transphobes : Cet article n’a pas vocation à stigmatiser les personnes assignées hommes, ni les femmes trans ni, plus largement, celles et ceux qui explorent ou vivent des expressions de genre diverses. Ils ne proposent ni une lecture essentialisante des violences, ni une mise en accusation de groupes sur la base de leur identité ou de leur apparence. Les analyses qui suivent portent sur des rapports de pouvoir, des pratiques et des dynamiques sociales, et non sur des identités de genre ou des parcours individuels.

Le masculinisme de gauche n’est ni une identité, ni une expression de genre : il désigne un ensemble de comportements — exploitation, manipulation, silenciation, instrumentalisation du féminisme — qui contribuent à maintenir des privilèges patriarcaux, y compris au sein d’espaces se revendiquant progressistes. Toute tentative d’utiliser ces textes pour légitimer des discours transphobes ou transmisogynes constitue une déformation de leur propos et de leur portée politique.

Le capital au service du masculinisme de gauche

Dans Les hommes et le féminisme : faux amis, poseurs ou alliés ?, Francis Dupuis-Déri met en lumière une tension centrale du proféminisme. Même lorsqu’ils soutiennent les revendications féministes, les hommes gardent souvent les avantages et le pouvoir attachés à leur statut masculin dans une société misogyne :

« Qu’on suive la mode du “nouvel homme” et qu’on soit hétérosexuel, homosexuel ou trans, libéral, républicain, communiste ou anarchiste, se dire proféministe ne nous empêche pas de continuer de bénéficier des avantages – et du pouvoir – d’être un homme dans une société misogyne. »

Le capital symbolique a été défini par le sociologue Pierre Bourdieu comme étant toute forme de capital (économique, culturel, associatif… ) ayant une reconnaissance particulière au sein de la société. Ces capitaux octroient à la personne qui en est détentrice une certaine autorité et un prestige auprès de ses pairs, et lui permettent d’accéder à une position sociale reconnue, valorisée et légitimée. Ainsi, plus on possède de capital social, économique ou encore culturel, et plus on sera valorisé·e et visibilisé·e.

Le poids du capital symbolique est très important dans les milieux militants, mais ce sujet est pourtant peu abordé, comme l’affirme Manon : « Le capital symbolique dans les milieux militants joue un rôle énorme, car il bénéficie toujours aux mêmes ». Elle poursuit : « Dans beaucoup d’organisations politiques, ce sont souvent les mêmes mecs “déconstruits” qui occupent les rôles les plus visibles, qui vont prendre la parole en public, qui vont représenter le collectif auprès des médias… La visibilité crée de la reconnaissance, car on retient leurs noms, leurs voix, et ça leur donne du pouvoir. »

La militante et étudiante en sociologie du genre ajoute qu’en parallèle, le travail logistique, la gestion des conflits, le soin, la prise de notes… reposent en grande majorité sur les femmes, et plus globalement sur les personnes marginalisées (par exemple : LGBTQIA+, précaires, racisées, en situation de handicap) : « Dans nos milieux, on assiste à une division genrée du travail militant, avec une hiérarchisation qui donne plus de pouvoir à certains, et où des masculinistes de gauche renforcent leur place. Ils maîtrisent le vocabulaire, en surface ils se montrent solidaires, mais ils écartent les personnes qui osent remettre ça en question ».

Dans son livre, Francis Dupuis-Déri s’appuie également sur les travaux de la sociologue québécoise Mélissa Blais, qui a étudié l’engagement d’hommes proféministes dans la coalition anti-masculiniste de Montréal.

Il écrit : « La présence d’hommes, en majorité anarchistes ou communistes, avait finalement représenté une perte de temps et d’énergie pour les féministes de la coalition (…) car elles avaient dû gérer des tensions et régler des conflits qui découlaient de cet engagement bien intentionné. Les militantes constataient aussi que ces “bons gars” avaient pris trop de place quant à la prise de parole publique, même si des procédures avaient été pensées pour éviter ce problème. Ils avaient même été chaudement félicités pour avoir nettoyé la vaisselle en retrait lors d’événements publics, alors même que personne ne félicitait les féministes qui effectuaient des tâches de manière bien visible. La présence d’hommes séducteurs peut aussi fissurer la solidarité entre femmes. (…) La bonne intention ne suffit donc pas à éliminer la hiérarchie. »

Des constats qu’ont aussi fait nos quatre interlocuteur·ices dans leurs propres expériences militantes. Manon illustre : « Les seules fois où les mecs vont mettre un peu la main à la pâte, genre faire la vaisselle, ce sera suffisant pour les valoriser. » Un comble, en 2025, pour des milieux censés être investis dans les luttes contre les oppressions systémiques. Elle invoque alors :

« Il faut qu’on arrête de sacraliser les figures militantes ! Parce qu’en faisant ça, on reproduit ce qu’on prétend combattre. Nos milieux produisent eux-même des personnes qu’on peut qualifier d’indéboulonnables, avec une aura militante, un charisme et un capital symbolique énormes. Ils ne bougent pas de cette place, même quand leur présence détruit des personnes. »

Rester, parler ou partir ?

En 1970, le socio-économiste Albert Hirschman publie un livre intitulé Exit, Voice and Loyalty (en français : Partir, parler et rester loyal). Dans celui-ci, Hirschman analyse le fonctionnement des organisations (privées, étatiques…) ainsi que la réaction des consommateurs face à la détérioration de la qualité des biens et des services de ces organisations. Le cadre présenté dans son livre a, depuis, été appliqué à des sujets tels que les mouvements de protestation, les migrations, les partis politiques et les groupes d’intérêt, ainsi qu’aux relations personnelles. C’est aussi ce qu’a fait Manon, en transposant le modèle Hirschman aux victimes de VSS.

« Les victimes sont souvent piégées entre ces trois options, que sont partir, parler, ou rester », explique-t-elle. « Dans tous les cas, peu importe l’option qu’elles choisissent, elle lui coûtera cher. Si elle reste, elle continue de subir des violences. Si elle parle et qu’elle dénonce ce qu’elle a subi, la question qui se pose est : va-t-on me croire ? Je parle, mais à quel prix ? On risque alors de s’exposer à des violences secondaires. On peut nous accuser de nuire au groupe, de “casser l’ambiance”, d’être celle qui brise la loyauté. »

Elle ajoute que des fragilités demeurent malgré tout. « Moi, ce qui me gêne vraiment, ce sont les conséquences sur le milieu militant. Les femmes et les personnes dominées se prennent plus de violences, donc arrêtent de militer et sortent de ces espaces. Ça se voit aussi dans la politique plus institutionnelle des partis. »

L’ancienne militante de Nuit debout cite l’affaire Quatennens survenue au sein de LFI, ou encore l’affaire Bayou chez les Verts. « Plein de femmes et de personnes minorisées se barrent, et celles qui restent ont souvent des comportements toxiques et violents, car pas le choix. J’en ai moi-même fait l’expérience : la petite année que j’ai passé à l’Assemblée nationale, je me suis vue adopter des comportements violents car il n’y a que comme ça qu’on survit dans ces espaces-là. Mais ça a des conséquences sur qui fait de la politique, comment, et sur ce que ça produit. »

Rompre les complicités masculinistes

Partir, c’est un moyen d’agir pour sa survie et cela peut être aussi pour marquer une rupture politique. Cael affirme : « Quand on reste, quelque part, ça peut faire du mal aux victimes suivantes. Il ne s’agit absolument pas de blâmer celles qui font le choix de rester, car c’est vraiment pas évident, et chaque situation est différente. Mais je pense que, quand les victimes partent, ça peut contribuer à visibiliser le problème, car ça distille du doute sur l’agresseur… mais ça peut aussi lui servir pour réécrire l’histoire. Je crois qu’il faut qu’on redéfinisse nos loyautés, et certaines d’entre elles doivent être rompues. »

À cela, Manon rappelle l’injonction qui est faite aux femmes et minorités de genre de rester auprès des personnes qui les dominent – et notamment, auprès des hommes : « On nous a inculqué le fait de rester loyal·es coûte que coûte. Si on ne le fait pas, on culpabilise. » Johanna Silva appuie ce propos en illustrant le cycle de la violence conjugale : « Mais c’est aussi très dur de se détacher de la personne une fois que tu l’aimes… » Elle complète : « Je pense qu’il faut qu’on soit surtout loyal·es à des idéaux et à des valeurs. En tout cas, qu’on prenne le temps de s’interroger au service de quoi on veut être loyal·es. »

À qui et à quoi être loyal·e lorsque l’on est une personne concernée par des oppressions systémiques, et donc socialisée à la loyauté envers celles et ceux qui nous dominent ? Peut-être à soi-même, d’abord ? Cela suppose de renverser une idée profondément ancrée : être loyale à soi ne fait pas des personnes dominées des êtres égoïstes ou individualistes. Car comment espérer changer le monde, faire bouger les lignes ou même prendre soin des autres, si l’on s’efface en permanence au profit d’autrui ?

En effet, exiger des femmes et des personnes minorisées qu’elles soient loyales envers leurs dominants n’est pas une injonction neutre, mais un rouage central du système patriarcal. Cette loyauté contrainte s’inscrit dans l’assignation historique au soin : maintenir le lien, prendre en charge les émotions et les besoins des autres, souvent au détriment de sa propre sécurité et de son intégrité.

Dans ce cadre, être « loyal·e » revient à supporter, excuser, rester, y compris lorsque la relation est violente ou destructrice. S’en détacher n’est donc ni un caprice ni un repli individualiste, mais une nécessité vitale voire un geste de résistance face à un système qui se nourrit de l’effacement et de l’épuisement des personnes dominées.

Aussi, se pose la question de la loyauté collective d’un groupe militant, quel qu’il soit. Les quatre militant·es font toutes ce constat que, face à des dénonciations de violences au sein d’un groupe, certain·es font le choix du confort, celui de mettre la tête dans le sable.

« Certain·es vont dire qu’iEls ne peuvent ou veulent pas prendre parti, sauf que ne pas prendre parti, c’est prendre parti ! »

L’inter-personnel dans les relations militantes joue aussi un rôle : « Il y a parfois un calcul, même inconscient, de savoir ce qui doit être priorisé, entre l’harmonie du groupe, ou la personne qui a subi des violences. Surtout, quand ça arrive dans un milieu où tout le monde se connaît ! Il peut y avoir des réflexions du type : “oui mais ce mec m’a aidé·e pendant ma dépression, donc il est quand même cool…” »

L’extinction de soi

Les violences sexistes et sexuelles ont donc pour conséquences l’effacement des victimes à l’endroit de leurs activités militantes, mais aussi de leur vie.

« Il y a encore quelques années, j’étais tellement détruite que ça aurait été impensable que je puisse prendre la parole sur ce sujet. Le gaslighting produit une extinction de soi. Si ta parole ne vaut rien, alors toi tu ne vaux plus rien non plus. Tout ça à cause d’un mec, merde. Je ne pensais pas pouvoir me faire avoir, et se rendre compte qu’en fait si, c’est un coup dans la confiance en soi. Tous les jours, je me dis « Ah bah non, je ne peux pas aller à cette manif car il sera probablement là… » Ça nous empêche de vivre. »

Dans Vivre, libre (La Découverte, 2025), Amandine Gay définit ainsi le gaslighting : « Cette expression est tirée du film Gas Light (George Cukor, 1944) où un homme tourmente psychologiquement sa conjointe (notamment en niant les variations d’intensité de l’éclairage à gaz qu’il provoque lui-même) afin de la faire douter de sa santé mentale, la faire interner et lui dérober des bijoux appartenant à sa famille. Par extension, on appelle gaslighting, ou détournement cognitif, une technique d’emprise qui consiste à nier l’expérience d’une personne – ou d’un groupe – afin de saper ses certitudes et la déstabiliser. Elle a d’abord été identifiée dans le cadre de violences conjugales, mais est aujourd’hui étendue à toutes les formes de perversion sournoise et manipulatrice du langage et de la vérité ».

Le gaslighting est un outil du contrôle coercitif, mécanisme de la violence psychologique. Un autre outil du contrôle coercitif est celui de la sur-stimulation, que Cael a vécu avec un ex-conjoint évoluant dans les milieux dits progressistes : « Il pouvait m’envoyer jusqu’à quinze textos par jour et, en plus, sur un téléphone à touches ça ne fait pas comme une conversation de smartphone ! J’étais comme une annexe de son cerveau. Il fallait absolument qu’il me partage ce qu’il lisait sur tel truc, sa réflexion sur telle perspective… Sauf que moi, j’avais pas toujours le temps, mais le soir, il me posait des questions sur ce que j’étais censée avoir bien lu dans la journée ! […] J’avais l’impression que j’allais louper quelque chose si je ne lisais pas tout [les mails] qu’il m’envoyait. Au bout d’un moment, il n’y avait plus que lui à l’intérieur de ma tête, je n’avais plus la place pour penser, rêver et réfléchir comme je le voulais, moi. En plus, avec le recul, je me suis rendue compte que ses idées avaient toujours eu implicitement plus de valeur que les miennes, bénéficiaient d’un ascendant hiérarchique sur les miennes, et j’ai réalisé qu’elles n’avaient finalement pas tant d’intérêt si profond ou révolutionnaire pour moi. »

Tout comme Manon, Cael a vécu une extinction d’elle-même :

« En sortant de ces relations, j’avais la sensation que je n’avais plus de cerveau. Pendant plusieurs mois, j’étais vide intérieurement, je ne savais plus ce que je pensais, ce n’était plus que lui dans ma tête. Il m’avait colonisée le cerveau. Et il m’a fallu un temps fou pour débunker ses idées et réussir à me retrouver. »

Le mythe de la résilience flamboyante

Toustes ont dû « se remettre », « guérir », « se reconstruire », selon les termes propres à chacun·e… Toustes aussi font le constat amer qu’iels ont dû devenir expert·es de leur propre expérience, bien malgré elleux.

Cael ajoute, à l’instar de Gaby, qu’elle n’a pas eu non plus la liberté de choisir : « Les violences patriarcales sont devenues mon domaine d’expertise par contrainte, parce qu’il a fallu que je m’y plonge pour pouvoir m’en sortir. » Ainsi, à la violence initiale, à l’effacement de soi dans les activités militantes et politiques et à l’extinction subjective, s’ajoute la nécessité d’acquérir une expertise imposée pour survivre.

Là encore, c’est le milieu militant et politique qui est perdant, car non seulement les femmes et minorités de genre ont tendance à déserter les collectifs et organisations pour se protéger, mais elles désertent aussi certains terrains de la réflexion politique. De nombreux champs sont ainsi très largement occupés par des hommes, avec tous les biais sociaux de genre que cela peut comporter dans l’analyse.

Les militant·es parlent aussi du fantasme autour de la victime qui remonte la pente, qui se soigne, et qui « ressort grandie de cette expérience ». Johanna Silva témoigne : « Pour ma part, j’ai réussi à retrouver ma puissance d’action. J’ai pu mettre le doigt sur des choses qui pré-existaient à ma relation violente, donc le fait d’analyser cette relation m’a permis d’en venir à bout, de les briser. Mais j’aurais préféré que ça n’existe pas, que ça n’ait jamais lieu ».

Manon renchérit : « Moi j’avance aussi, mais avec un boulet au pied ». Cael ajoute :

« Il y a comme un attendu de la société, qui voudrait que l’on guérisse, et que “ça” passera. Moi aussi, j’attends que “ça” passe. Sauf que pendant ce temps-là, ma vie ne tourne qu’autour de ça et j’ai dû mal à faire autre chose. C’est comme d’être obnubilée par le feu. On a été brûlées, on doit éteindre ce feu et on ne peut rien faire d’autre. Pas parce qu’on est obsessionnelle, mais parce que c’est encore en train de nous brûler. Alors comment voulez-vous qu’on puisse passer à autre chose… »

Le rôle de la communauté

Selon Audre Lorde, dans Sister Outsider: Essays and Speeches (Freedom Crossing Press, 1984), pour provoquer un véritable changement révolutionnaire, il est nécessaire de nous concentrer sur la part de l’oppresseur intériorisée, enfouie au plus profond de chacun·e de nous.

D’entrée de jeu, Gaby tient à alerter : « Ce problème ne concerne pas seulement 4 ou 5 personnes dans un coin, mais tout le monde. Je pense qu’il faut vraiment faire gaffe à ne pas tomber dans la facilité du “oh ça va, moi je ne suis pas concerné” ; “le problème, c’est les autres”. Au contraire, il faut qu’on soit vigilants à ne pas faire de monstruosification des agresseurs car ce n’est jamais une histoire de monstre, mais de comportements. Il faut avoir la lucidité et le courage de se regarder bien en face. »

Cael précise que le courage n’est pas une affaire intellectuelle, mais d’honnêteté. Vis-à-vis de soi-même, d’abord. « Le courage, ce n’est pas lire plein de livres. Ce n’est pas de prendre des leçons de féminisme. Le courage, c’est être capable d’aller dans l’inconfort, y compris de l’image qu’on a de soi-même. Sur le principe, je ne suis pas contre le fait que des hommes cis aillent dans des stages de communication non-violente (CNV) si, et seulement si, c’est au service d’écouter les critiques qui leur sont faites ensuite. Mais souvent, c’est au service de prendre encore plus soin d’eux ».

À cela, elle invoque :

« Arrêtez de ghoster la meuf qui vous fait des reproches ou de la traiter d’hystérique en disant qu’elle vous inflige sa colère, arrêtez d’esquiver en permanence, de négocier tout, tout le temps… Regarder vos comportements et leurs impacts en face. C’est seulement à partir de là, que tout commence. »

Quelles pistes pour lutter contre les rapports de domination alors ? Des associations et collectifs mettent en place des protocoles VSS en interne, afin de se doter d’une feuille de route dans le cas où des violences sont commises et signalées. Pour Cael : « C’est une grosse question qu’il faut se poser dans les milieux militants : que fait-on des personnes qui ont commis des violences ? Qu’est-ce qui est punitif ? Est-ce qu’une sanction, c’est si mal ? Tout ça prend du temps, et il faut avoir ces échanges en amont, avant qu’un problème ne surgisse. »

Autre problème : si certains outils sont mis en place – tels que les protocoles VSS – ils peuvent être utiles aux victimes, mais ils ne changent pas le fond du problème, à savoir les rapports de pouvoir. Cael explique : « Les agresseurs ont quantité d’outils à leur disposition pour refuser de se remettre en question. Par exemple, certains vont se cacher derrière une oppression systémique subie (racisme, LGBTQIA+phobie, validisme…) ou des blessures personnelles pour refuser la remise en question. » Avec, à la clé : de l’auto-apitoiement comme justification de comportements abusifs.

« On aura droit à des discours du type : “Je suis hypersensible, j’ai été traumatisé dans mon enfance… Donc je peux te faire porter ma jalousie, ma lâcheté, mon anxiété, mon incapacité à communiquer… Merci de faire taire tes émotions, négatives comme positives”. », résume Cael. La pathologisation sert toujours le discours des agresseurs car il leur permet non seulement de se cacher derrière, mais aussi de se victimiser.

Comment faire justice ?

Gaby, Cael, Manon et Johanna Silva évoquent le sujet de la justice restaurative (ou réparatrice au Québec), ainsi que celui de la justice transformative. Ces formes de justice concentrent leurs actions sur les faits commis et leurs répercussions sur les personnes concernées, plutôt que sur le tort causé à la loi. Pensées comme des dispositifs complémentaires ou alternatifs à la justice pénale, elles visent à la fois la réparation de la victime — et de ses préjudices — et la responsabilisation de l’auteur de violences.

Cael s’est longuement penchée sur ces dispositifs et se montre aujourd’hui très prudente : « J’en arrive à la conclusion qu’il n’existe pas vraiment de protocoles totalement sécurisants. » Selon elle, tous ces outils peuvent être détournés ou instrumentalisés.

Elle cite notamment la manière dont certains discours anti-carcéraux peuvent être retournés contre les victimes : « On va parfois leur dire : “Si tu portes plainte, tu fais le jeu d’un système raciste et colonial.” » Un autre point de vigilance concerne la participation de l’auteur aux démarches de justice alternative. « Cela suppose qu’il soit réellement partie prenante du processus, ce qui n’est pas toujours le cas », explique-t-elle.

Si certains acceptent de s’engager, leur motivation peut d’abord relever d’intérêts personnels — préserver leur image, retrouver une respectabilité sociale, ou continuer à accéder à certains espaces — davantage que d’une réelle intention de réparer les impacts des violences commises.

Ce déséquilibre, hérité des rapports de domination de genre, peut alors se rejouer tout au long du processus. Là où la victime cherche avant tout la reconnaissance de la violence subie, sa réparation et la garantie qu’elle ne se reproduira pas, elle s’expose aussi à des risques importants : être confrontée à un agresseur qui minimise ou nie ses actes, ou à l’échec du protocole faute d’engagement réel de sa part. « Dans tous les cas, c’est encore la victime qui peut perdre », résume Cael. D’où, selon elle, la nécessité de ne pas idéaliser ces dispositifs.

Au travers de ses recherches, Manon a constaté que beaucoup d’organisations, même féministes, même très connues, n’ont pas de protocole interne de gestion des conflits et de VSS. Quand elle a proposé à certaines de ces organisations de s’en saisir, elle s’est vu répondre : « l’extrême droite est à nos portes, donc ce n’est pas la priorité. » C’est, selon elle, révélateur d’un refus général et structurel.

Dans tous les cas, il est essentiel de faire ce que la victime demande. « Il faut pouvoir s’adapter à chaque situation, chaque victime, chaque contexte. Se former à l’écoute active et à comment on recueille la parole de la victime. Car ça ne s’improvise pas ! » Un point de vigilance doit aussi être porté sur qui rédige les chartes, car les personnes autrices de violences peuvent s’emparer de ces protocoles pour les orienter à leur avantage.

« Nous sommes souvent dans des parcours très individuels de réparation », explique Johanna Silva. « On aime bien parler de solutions collectives, mais moi, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas eu le choix. Si j’avais demandé à Ruffin de faire une médiation… bien sûr qu’il aurait refusé ! En ce qui me concerne, mon parcours a reposé sur deux piliers qui furent l’écriture de mon livre et la thérapie. »

Pour Johanna Silva, il s’agit d’abord de s’armer soi-même : « Je ne pense pas que ces hommes changeront par humanisme, mais dans un rapport de force. C’est le but de mon bouquin, qu’on puisse s’armer, apprendre à reconnaître des comportements, et arrêter d’être fascinées par le charisme de ces personnes. Je pense qu’on doit aussi se forcer à prendre la parole en public, et amasser nous aussi du capital symbolique. Je pense qu’en étant mieux armées, on peut forcer des gens à changer. »

En complément du rapport de force, Cael invite à imaginer d’autres paradigmes relationnels que ceux de la domination patriarcale : « Il faut proposer une alternative qui soit désirable, ou en tout cas plus désirable que nos rapports habituels. Construire des rapports qui fassent plus envie que toutes ces relations de merde. Il faut faire en sorte que l’égalité soit plus désirée. »

– Sarah Andres

Illustration de couverture : @cocoroupi « Montagnes » Gouache et linogravure sur papier 10,24 cm x 8 cm. Janvier 2026