À cheval entre la société technologique et la société soutenable, écologiquement et socialement, voici la société cyberécosocialiste, qui nous permettrait, via la planification, de vivre bien et en harmonie avec le vivant. Cette utopie est-elle crédible ou représente-t-elle un énième techno-solutionnisme ?

Si, à tout hasard, vous avez déjà regardé la série de science-fiction Star Trek, vous vous souvenez peut-être de l’épisode Let That Be Your Last Battlefield, dans lequel le capitaine Kirk affirme que « la Terre n’est qu’un seul monde. Et nous avons appris à aimer tout le monde de manière équitable. »

Grand bien vous fasse pour comprendre ce mot valise – un peu barbare de prime abord – qu’est le cyberécosocialisme. Détaillée par Cédric Durand, économiste marxiste et critique de l’économie néolibérale lors d’une conférence à l’institut Laboétie en mars 2024, il s’agirait, en bref, du monde de Star Trek : « une société basée sur l’abondance grâce à la technologie, où tout le monde a l’essentiel sans l’excès, avec inévitablement une réduction ou une fin du travail, tout en vivant en harmonie avec la planète et ses écosystèmes. »

Même si aujourd’hui, cette utopie semble très loin de notre réalité, pouvons-nous espérer, à travers l’exploitation de la technologie, l’émergence d’une civilisation qui s’inspire du modèle du cyberécosocialisme ? Cette utopie technologique ne risque-t-elle pas de masquer sous un vernis progressiste une reproduction des logiques extractivistes et néocoloniales ? Tentons de comprendre si et comment la technologie peut prendre le bon tournant pour une société plus juste.

Le cyberécosocialisme : une théorie d’abord paradoxale ?

Nombreux sont les technocrates et autres entrepreneurs de la Silicon Valley à dire que la technologie est neutre, car « tout dépend de l’usage qu’on en fait. » Pourtant, tout indique que la technologie est profondément encastrée dans des systèmes productivistes destructeurs, à commencer par son empreinte écologique croissante, son besoin exponentiel en ressources rares, et les dynamiques extractivistes qui l’accompagnent, souvent au détriment des écosystèmes et des communautés du Sud global.

Alain Damasio, affirme dans La vallée du Silicium qu’une vision neutre de la technologie est « quadruplement stupide » , parce que la technique cherche avant tout l’efficacité, qu’elle ne finance à travers les crédits impôts que des projets lucratifs, qu’elle formate des comportements de manière non anticipée et que l’on finit par ne plus savoir comment faire sans elle. Elle a une telle influence sur nos vies qu’elle nous retranche dans des silos de pensées grâce aux algorithmes, et illustre parfaitement l’adage “diviser pour mieux régner”.

Ces promesses technologiques sont rarement neutres et encore moins sans coût humain ou écologique. L’extraction du lithium en Argentine, du cobalt en République Démocratique du Congo, ou encore des terres rares en Chine ou au Groenland, s’accompagne d’une dévastation des territoires, d’un accaparement des terres, de pollution durable des nappes phréatiques, et d’une mise en danger des populations locales.

Comme le montrent les luttes de plus en plus nombreuses contre l’extractivisme (voir les mobilisations en Argentine ou aux Philippines), la transition « verte » reste marquée par une violence structurelle : celle d’un développement technologique conçu encore et toujours selon les règles du capitalisme globalisé.

Certes, l’impact des technologies pourrait être neutre sur le plan éthique, car il ne reste qu’un outil, un moyen d’appréhender le monde, mais la balance morale penche plutôt vers les influences négatives qu’elle apporte à notre quotidien. Encore en marge, certains théoriciens de « gauche » veulent que l’on reprenne le pouvoir sur les technologies, comme l’illustre le cybersocialisme ou son homologue écologique, le cyberécosocialisme.

L’exemple du Printemps arabe est suffisamment parlant pour montrer que la technologie peut aider à mener à des renversements de pouvoir orchestrés par la population, tout comme l’application Ushahidi, qui, au Kenya, permit de signaler les violences électorales en temps réel.

Le cybersocialisme comme origine

« C’est un concept qui pourtant ne date pas d’hier en fait, il vient du mouvement ouvrier du début du XXe siècle lui-même qui voyait en la technologie le moyen de se libérer de l’aliénation du travail, et mènerait à termes au temps libre », détaille Cédric Durand. Même si cette volonté des ouvriers n’est pas entendue par les détenteurs du capital technologique, des penseurs comme André Gorz soutiennent dans les années 60 que la croissance économique illimitée est insoutenable sur une planète aux ressources finies, par sa tendance à surexploiter les ressources naturelles et à engendrer des déséquilibres écologiques graves.

La technologie doit aussi être utilisée pour réduire le temps de travail, permettant aux individus de se libérer des contraintes du salariat et de se consacrer à des activités autonomes et créatives. Simultanément, James O’Connor, fondateur de la revue Capitalism, Nature, Socialism en 1988, introduit le concept de « deuxième contradiction du capitalisme », selon laquelle le capitalisme non seulement exploite les travailleurs, mais aussi dégrade l’environnement, ce qui peut mener à des crises écologiques.

Ce n’est pourtant qu’en 1993 que le terme « cybersocialisme » apparait dans Towards a New Socialism de l’informaticien britannique Paul Cockshott. Sa thèse est la suivante : grâce aux technologies, une démocratie économique directe et une planification efficace sont réalisables pour atteindre les objectifs sociaux et écologiques.

Cependant, cette promesse d’une libération par la technologie reste piégée dans un paradoxe : on ne peut pas prétendre réduire l’exploitation du vivant en s’appuyant sur des infrastructures qui la prolongent ou l’aggravent. Les premières victimes de la course aux métaux de la transition sont souvent les peuples autochtones, les militants écologistes (dont beaucoup sont assassinés chaque année, les mines étant la première cause de meurtre de militants écologistes dans le monde, selon Global Witness), et les écosystèmes eux-mêmes.

Croire en la société cyberécosocialiste

Même si croire en la société cyberécosocialiste semble difficile à l’heure actuelle, voici quelques billes pour y arriver lentement, mais sûrement.

La conscience de l’espèce et des inégalités

Bien qu’il soit parfois difficile de regarder ailleurs qu’en direction du mur dans lequel notre société semble foncer, « On peut tout de même voir émerger une certaine conscience de l’espèce », affirme Cédric Durand. « Ces derniers temps, la capacité de l’homme à comprendre et à façonner le monde a fait un bond en avant. […] Une conscience de l’espèce émerge, en particulier une conscience des défis environnementaux, mais aussi des droits de l’homme et du potentiel humain », écrit le sociologue suédois Göran Therborn, dans The World: A Beginner’s Guide.

Qui aurait cru, il y a 100 ans, qu’un parti politique centré sur le bien-être animal verrait le jour dans certains pays d’Europe, que les femmes s’arrogeraient elles-mêmes leurs droits, quand même les ouvriers étaient exploités jusqu’à 16 heures par jour, femmes et enfants compris ? « Si on regarde dans le temps long, jamais, il n’y a eu autant de capacité à faire émerger une conscience collective de l’humanité », assène l’économiste.

Parallèlement, comme à l’aube de certaines révolutions, la précarisation de l’emploi ainsi qu’une paupérisation massive est à l’œuvre dans de nombreux pays occidentalisés. Selon un article du 17 juillet dernier publié par l’Observatoire des inégalités, les inégalités de revenu ont augmenté au cours des 25 dernières années, comme le montre le ratio de Palma, qui mesure la part des revenus perçue par les 10 % les plus riches par rapport aux 40 % les plus pauvres. Ce ratio est passé de 1 en 1999 à 1,11 en 2011, avant de redescendre légèrement pour atteindre 1,09 en 2021 et 2022, l’un des plus hauts niveaux depuis les années 2000. Ces informations, bien que noyées parmi l’infobombing en continu, peuvent éveiller une conscience populaire.

La possibilité d’une vie décente pour tous

Quand on réfléchit à un futur souhaitable, mais possible, on a l’impression qu’un mode de vie « décent » mais confortable n’est pas applicable à l’ensemble des êtres humains sans détruire le vivant. Pourtant, Julia Steinberger, co-autrice des rapports du GIEC, rappelle la possibilité d’une vie décente pour tous à l’échelle de toute la planète.

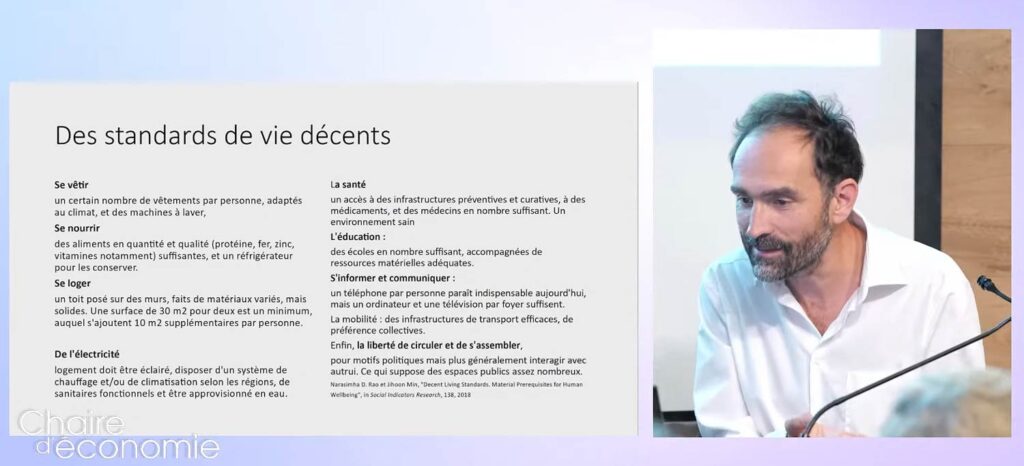

Dans son article Providing decent living with minimum energy: A global scenario, elle détermine des standards de vie décente (DLS) que l’on peut résumer comme suit :

Il serait donc tout à fait possible de vivre dignement grâce une technologie contenue, comme le montre si magistralement l’œuvre de Marge Piercey, Une femme au bord du temps, dans laquelle une civilisation du futur utilise la technologie à bon escient pour le bien commun, avec un niveau de technologie maîtrisé et un rapport à la nature équitable.

Or, pour que ces standards soient réellement soutenables, il faudrait repenser la hiérarchie des besoins matériels, réduire drastiquement les consommations superflues dans les pays riches, et renoncer à l’idée que chaque humain devrait avoir accès à un smartphone, une voiture électrique ou une connexion 5G. Loin des utopies technologiques, certains territoires explorent des formes de sobriété choisie, déconnectées de la logique de croissance.

La nécessité d’une planification de l’économie et de l’écologie

Déjà en 1908, Alexandre Bogdanov décrivait dans son livre L’étoile rouge, une planète Mars régie par un système d’information généré par l’institut des calculs, qui surveille le mouvement des produits, les process de productions et les mouvements de la main d’œuvre. On y est ainsi capable d’ajuster la quantité et qualité de ce qui est produit via des ajustements en temps réel par le traitement des données, pouvant orienter alors le travail des individus en fonction des besoins de la société.

C’est ici en fait le principe même du cyberécosocialisme : « mobiliser les technologies de l’information et de la communication pour avoir un gouvernement plus conscient des systèmes économique et écologique« , décrit Cédric Durand. Prenons deux exemples évocateurs qui existent déjà : le système Global Forest Watch utilise des données provenant de satellites et d’autres sources pour suivre la déforestation en temps réel, identifier les zones à risque et aider à la préservation des forêts. La plateforme OceanMind utilise le big data pour surveiller les activités de pêche illégale.

Et concrètement ?

Avec des données précises sur la production et la consommation, il est possible de minimiser le gaspillage et de maximiser l’efficacité des ressources, des algorithmes sophistiqués peuvent optimiser les chaînes d’approvisionnement et la distribution. Cela permettrait, par exemple, de ne plus jamais dépasser une autre limite planétaire, dont 7 sur 9 ont déjà été franchies.

La maîtrise des données peut garantir que les décisions économiques et politiques sont basées sur des informations transparentes et accessibles à tous. Les plateformes numériques pourraient, en plus de nous faciliter le paiement des impôts, faire participer aux budgets, aux processus décisionnels divers et variés, aux prises de positions étatiques dans les conflits, aux gestions de nos eaux territoriales, etc…

Mais là encore, le diable est dans les détails : qui contrôle ces données ? Quels serveurs les hébergent ? Avec quelle électricité, et à quel coût écologique ? La numérisation accrue de la société nécessite une explosion des besoins en énergie, en stockage, en puces électroniques – autant de ressources souvent extraites dans des conditions opaques, polluantes, voire criminelles. Le rêve d’une planification écologique par le numérique pourrait se transformer en cauchemar techno-bureaucratique, s’il ne s’ancre pas dans une réduction radicale de la consommation matérielle et énergétique globale.

Et la décroissance ?

Finalement, le cyberécosocialisme ne risque-t-il pas d’être un oxymore, voire une impasse ? Car il prétend faire d’un accélérateur de crise (le numérique) une solution systémique, sans jamais interroger en profondeur les rapports de pouvoir et de dépendance que la technologie entretient avec le capitalisme extractiviste.

Utiliser le numérique comme une solution alors qu’il est l’une des causes du consumérisme et de la crise écologique semble absurde quand on sait qu’il représente à lui seul 3 à 4 % des émissions de gaz à effets de serre (GES), part qui ne cesse de grossir (sans compter les data centers qui avoisinent les 2 %).

Même si ce pourcentage semble minime, il est en fait égal aux émissions du secteur aérien. Pourtant, les émissions de GES du numérique restent relativement basses par rapport aux secteurs traditionnels, tels que l’énergie, l’industrie ou encore les transports tout confondus qui oscillent, en répartition globale, entre 15 et 25 % chacun.

Cédric Durand modère le propos : « les partisans d’une société cyberécosocialiste cherchent à discriminer les usages du numérique : les usages émancipateurs des usages aliénants. Alors oui, le cyber peut nous aider à affronter le problème écologique, même s’il en fait partie. » L’utopie n’est tout simplement pas l’irréalisable, mais bien l’irréalisé.

Vers un cyberécosocialisme décroissant ?

Un cyberécosocialisme cohérent avec les limites planétaires ne peut faire l’économie d’une critique radicale de la croissance – même « verte », même « numérique ». Il s’agirait alors de repenser les usages technologiques, non pas selon des critères de rendement ou de confort, mais à l’aune de leur utilité sociale, de leur soutenabilité écologique, et de leur justice globale.

Cela suppose de sortir d’une vision occidentalo-centrée du progrès, d’écouter les luttes des peuples du Sud contre l’extractivisme (comme à Manono en RDC, ou dans les Andes), et d’intégrer à la planification écologique des critères de sobriété, de résilience locale et de démocratie directe. Un tel projet ne peut se construire que par des alliances fortes entre les mondes scientifiques, militants, techniques et populaires – en acceptant qu’une part du « progrès » doive être désappris.

– Maureen Damman