Notre monde insatiable nous désole chaque jour un peu plus. Mais à qui la faute ? A ces autres consommateurs stupides qui ne sont jamais nous ? « Si personne n’achète, ils arrêteront de vendre ! »…n’est-ce pas ? Ce serait donner là bien plus de pouvoir aux individus qu’ils n’en ont vraiment, nous y compris… Non, la machine du capitalisme est infiniment plus insidieuse. Dans son dernier livre La Fabrique du consommateur, le sociologue Anthony Galuzzo nous offre une analyse au scalpel de l’évolution de notre société entre le XIXe siècle et aujourd’hui. Un voyage dans le temps qui retrace les soubresauts de la société marchande, des premiers échanges d’hier à l’hyperconsommation d’aujourd’hui. Lumière sur ces invisibles rouages qui nous pourrissent l’existence et la Terre avec.

En 1800, la plupart des français étaient des paysans qui cultivaient leur nourriture, assuraient localement leur existence et fabriquaient leurs propres objets. Leur survie dépendait uniquement du fruit de leur travail. Aujourd’hui, dans nos sociétés industrielles, nous vivons tous entourés d’objets fabriqués par d’autres, composés d’éléments venant majoritairement du bout du monde, dont nous peinons à nous représenter concrètement toutes les étapes de production.

Comment est-on passé d’une société autonome à une société de consommation ? Comment cela a-t-il modifié notre rapport aux objets ? Comment ce glissement a-t-il influencé jusqu’à notre organisation sociale ? Et pourquoi y reste-t-on coincés à ce point ? C’est à l’ensemble de ces questions que le sociologue Anthony Galuzzo entend répondre dans son dernier essai La Fabrique du consommateur publié aux éditions Zones. Une analyse captivante de la mutation progressive de nos sociétés occidentales entre le XIXe et le XXIe siècle.

D’une société autonome et morcelée à l’interdépendance marchande.

Il faut donc se représenter la France du début du XIXe siècle comme un territoire composé de quelques grandes villes et de nombreux villages isolés les uns des autres. Les moyens de locomotion sont lents et l’état des routes rend le transport de marchandises et la communication difficiles « le monde du début du XIXe siècle, s’il faut le comparer à celui qui va naître, est immobile et morcelé « . De cet isolement découle l’obligation pour les français de subvenir à leurs propres besoins. Leur horizon ne dépasse généralement pas le cadre de leur communauté. Le village d’à côté, c’est déjà l’étrange et le lointain.

C’est donc à l’échelle de la communauté que la survie s’organise. On cultive sa propre terre, on fabrique ses propres outils, le plus clair du temps est consacré à cette entreprise de survie. Chaque foyer est un rouage essentiel de la communauté et l’individu se trouve pris dans un grand tout qui le dépasse. L’emprise de la communauté sur l’individu est totale. Les habitants participent de près ou de loin à la production de tous les objets qui les entourent, de tous les produits qu’ils consomment. C’est pourquoi les objets n’existent pas seulement comme objet mais sont pris dans un continuum cohérent allant de la production à la consommation.

La généralisation de la machine à vapeur va renverser la donne. Progressivement, les marchandises circuleront plus rapidement et la communication devient plus aisée. L’homme se rend maître de l’espace et du temps. Il devient désormais rentable de produire à grande échelle, de mettre en place un large réseau commercial pour distribuer sa marchandise sur tout le territoire. Cette nouvelle appréciation de l’espace consacre la domination du marché grâce à son extension exponentielle et irréversible. L’accumulation du capital s’enclenche.

Très vite, le pays tout entier se trouve pourvu en objets manufacturés. On ne cherche plus à produire son moyen de subsistance, mais à devenir soi-même un acteur du marché en vendant sa production. Les villages se spécialisent dans des savoir-faire spécifiques. Une division du travail se met en place à l’échelle hexagonale. Un nouveau rapport s’installe entre les individus et les objets : tantôt producteur, l’individu ne consomme plus ce qu’il produit ; tantôt consommateur il ne participe plus à la production de ce qu’il consomme. Un lien se rompt peu à peu entre les Hommes et les objets qui les entourent. Ce sont les premiers balbutiements de la société marchande.

Fétichisation des marchandises : perte de contact avec le coût réel de la matière.

C’est l’un des concepts puissants du texte : ayant perdu de vue l’acte concret de production des marchandises, l’individu ne les perçoit désormais plus que comme simple objet de consommation : l’utilité finale. Auparavant, une table éveillait dans l’esprit de son propriétaire toutes les étapes de fabrication, le maîtrise du bois, le travail collectif qu’elle nécessitait éventuellement et donc les externalités sociales et écologiques des productions. Toute une mystique émanait des objets. La société marchande a détruit ce lien » le produit n’était plus intrinsèquement lié à une origine, à une production […] il devenait un trésor à l’existence magique et spontanée ».

Cette démystification de l’objet permet à la société marchande de redonner un sens à la marchandise, de manière arbitraire et dans une logique purement commerciale : « Les marchands ont, dès lors, le pouvoir d’insuffler […] artificiellement une existence symbolique à leur produit. » En invisibilisant le processus de production, les entreprises ont tout le loisir de resignifier les objets à leur guise, en jouant sur des représentations positives, quand bien même celles-ci entrent en contradiction avec la fabrication de l’objet même. Par ce processus de signification symbolique, la marchandise s’affranchit totalement de sa réalité matérielle.

Cette nouvelle existence symbolique, qui va prendre le pas sur l’existence réelle de l’objet, Anthony Galuzzo l’appelle, à l’instar de Karl Marx, la fétichisation. Un phénomène s’apparentant à l’aura qui recouvre les reliques religieuses : objets matériels certes, mais qui se retrouvent néanmoins augmentés par des considérations religieuses. Par ce processus de fétichisation, la valeur symbolique des objets va prendre le pas sur les valeurs d’usage et d’échange, devenant un élément déterminant dans la fixation du prix.

Ville et centre commercial, les temples de la société de consommation.

Dans le développement de la société de consommation, la ville tient une place primordiale. La simplification des déplacements a entraîné une augmentation de la mobilité des individus. L’exode rurale s’intensifie et la population urbaine s’accroît jusqu’à dépasser dernièrement la quantité de personnes sur terre vivant à la campagne.

C’est là que les premiers centres commerciaux voient le jour, à la fin du XIXe siècle. Temple de la consommation, tout y est fait pour faciliter la déambulation détachée et la flânerie. Véritable lieu de sociabilisation, les consommateurs potentiels s’y perdent et se familiarisent avec les marchandises mondialisées, « déambuler entre les marchandises devenait une activité de loisir en soi, un divertissement ». Cette contemplation des objets pour le plaisir de la contemplation stimule le caractère mystique de la marchandise dans le regard de l’individu. L’objet n’est plus seulement abordé sous sa valeur d’usage, ou sa valeur d’échange, mais comme une œuvre d’art à apprécier pour elle-même.

Dans ces temples de la consommation, l’abondance est mise en scène à travers une accumulation d’articles variés. Le mode de production est passé sous silence au profit d’une imagerie de l’opulence et du luxe mise en scène dans les décorations de ces grands magasins où les beaux tapis rouges côtoient des ornements en or.

Dans un mouvement contraire, l’acte d’achat est dédramatisé. On peut se balader librement sans acheter, être satisfait ou remboursé. Pour Anthony Galuzzo, c’est dans ces grands magasins que, pour la première fois, la mystification et la mise en scène de la marchandise se conjuguent à une démystification du processus d’achat. Nous vivons à la fois dans une société matérialiste et complètement détachée de la matière.

La marchandise, un outil pour exister socialement

Avec le développement de la presse et de la publicité, les grandes entreprises vont parvenir à accentuer, encore un peu plus, le capital symbolique de leurs marchandises à travers la diffusion d’images. Pour le sociologue, cette valeur symbolique conférée aux objets explique pourquoi la possession devient un moyen d’affirmer son identité. Posséder un objet, c’est posséder les caractéristiques qui l’entourent.

On peut considérer le bourgeois comme la première figure du consommateur

Au début de la société marchande, la première classe à avoir surinvesti les objets d’une valeur symbolique est la bourgeoisie. « On peut considérer le bourgeois comme la première figure du consommateur et la culture matérielle bourgeoise comme étant à l’origine d’une culture de consommation généralisée ».

Avec la fin de la société d’ordres, la place qu’on occupe dans la société ne dépend plus d’une filiation séculaire. Néanmoins, l’aristocratie de l’époque reste méprisante à l’égard de cette classe bourgeoise, enrichie depuis peu et nourrissant, à cet égard, une sorte de complexe d’infériorité. C’est par la consommation que le bourgeois fera valoir son rang et sa place dans la société : « La bourgeoisie ainsi méprisée telle une sous-aristocratie, illégitime et vulgaire, doit conquérir sa noblesse par son mode de vie ». L’accumulation d’objets devient un moyen de se distinguer de la plèbe, une manière d’exister socialement à travers les objets qui l’entourent. Pour l’auteur, la bourgeoisie cherche à combler un déficit symbolique par un style de vie démontrant sa respectabilité.

Ce réflexe social, aujourd’hui partagé, voilà ce qui a été récupéré par la société marchande à son avantage et continue de l’être. Peut-être ce vampirisme est-il d’ailleurs la plus authentique preuve de la structure prédatrice de notre modèle. Nous nous sommes imaginés tout en haut de la chaîne du vivant, sans même comprendre que nos failles pouvaient être exploitées par d’autres forces que celles que nous connaissions. Loin de l’animal visible dont nous pourrions être la proie consciente et vigilante, notre évolution a laissé apparaître la menace d’un processus qui grandit de nos biais cognitifs et brouille nos perspectives. Si nous sommes à la merci du capitalisme, c’est que nous ne le voyons par principe jamais arriver.

Bien sûr, un travail de déconstruction et de réapprentissage peut permettre d’en sortir, mais l’Histoire collective de notre lourde et lente métamorphose en consommateur complice reste récente, et donc portée par une certaine inertie.

La consommation comme affirmation de soi.

La naissance d’une culture jeune entre 1960 et 1970 répond à une logique similaire d’affirmation de soi. Une période aux perspectives fructueuses pour le monde marchand qui perçoit là un nouveau territoire commercial à conquérir.

En effet, durant les sixties, la jeunesse se rebelle contre l’ordre établi et la rigueur parentale. Le mode de vie rangé de la classe moyenne apparaît repoussant tout en permettant à la jeunesse de jouir d’un pouvoir d’achat nouveau. Ainsi, c’est par la possession d’objets et des habitudes de consommation renouvelées que la jeunesse va se distinguer : musique, vêtement et loisir forment un nouvel archipel de consommation dans lequel la nouvelle génération va puiser les outils pour affirmer une identité singulière.

Le désir de singularité et d’affirmation de soi ne se cantonnent pas à une fracture générationnelle, au sein même de la jeunesse, on assiste à un phénomène de segmentation grâce à la variété des modes. La jeunesse de l’époque ne forme pas une entité homogène, elle est traversée par des courants variés, allant des mouvements hippies aux mods en passant par les rockeurs. Cette complexité est d’autant plus grande aujourd’hui. A chaque courant sa musique, ses codes vestimentaires et ses spécificités. Appartenir à un courant, c’est adopter les habitudes de consommation qui lui correspondent.

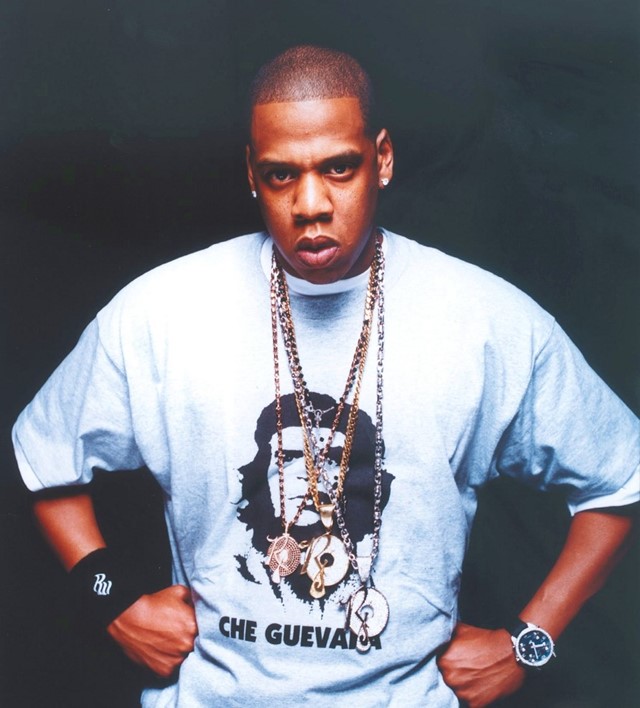

On constate le même phénomène dans les mouvements de la contre-culture. En dépit de ses caractéristiques contestataires et ses appels à la marginalisation, la contre-culture sera investie par la société marchande qui utilisera cette fibre révolutionnaire comme argument de vente. C’est par des achats spécifiques que l’on prouvera son esprit de révolte. La généralisation de la tête de Che Guevara sur toute une génération de t-shirts industriels en est l’exemple le plus connu au point où sa symbolique en fut vidée de sa substance.

Pour Anthony Galuzzo, il n’y a pas eu de véritable rupture entre cette époque et la nôtre. En réalité, il s’agit davantage d’un processus évolutif que d’une véritable transformation. Le smartphone n’est que l’aboutissement logique d’un désir de baigner le consommateur dans un océan d’images valorisantes, de faciliter l’achat via le paiement en ligne, d’affermir la valeur symbolique des marchandises par les placements de produits sur les réseaux sociaux. Un processus dont l’auteur nous explique la naissance mais dont il se garde bien d’imaginer l’avenir.

Ce ne sont là que quelques unes des thèses développées dans cet essai d’une richesse exceptionnelle. Loin des discours moralisateurs habituels sur la société de consommation, Anthony Galuzzo nous offre avec son essai une histoire claire et cohérente de la société marchande. Un ouvrage utile pour que chacun repense son rapport aux objets à l’heure où la crise écologique nous invite à plus de mesure.

-T.B.

Crédit Photo de couverture : Flickr

Infos livre : La Fabrique du consommateur. Anthony Galuzzo aux Editions Zones.

ISBN 9782355221422

ISBN numérique 9782355221699.