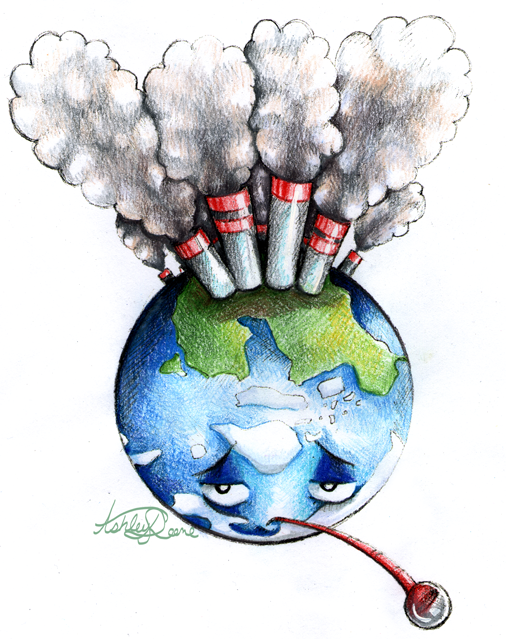

Depuis plus d’un siècle, l’humanité fait face à une épidémie particulièrement meurtrière, portée par un virus à la dangerosité sans précédent, qui sévit à l’échelle planétaire. Il s’agit là d’un agent pathogène qui fait des millions de victimes chaque année et qui donne de la fièvre à notre planète. Ce virus insidieux, on le nomme capitalisme. Apparu dans le courant du siècle dernier, son pernicieux variant contemporain, le néolibéralisme, fait des ravages colossaux, profitant de comorbidités telles que la mondialisation et l’industrialisation. Parmi les complications mortelles de cette maladie, on retrouve notamment la faim mais aussi, paradoxalement, la suralimentation. Et ce n’est pas tout ! Déforestation, pollution, raréfaction… mais aussi sécuritarisme, autoritarisme, totalitarisme… font partie du large éventail de répercussions de la réplication (communément appelée « croissance ») de ce capitalovirus. Et gare au nouveau variant, le capitalisme vert ! Aux allures de remède, sa perfidie dépasse l’entendement… Mais alors, comment guérit-on de ce virus si sournois qui n’aura de cesse qu’il n’ait transmuté la dernière once de vie en capital ? L’échec des contestations successives trouverait-il sa source dans la non-violence dogmatique ? Édito.

La crise mondiale que nous traversons aujourd’hui va bien au-delà de l’épidémie de Covid-19 et de ses impacts sanitaires, économiques et sociétaux. Il ne s’agit ici finalement que d’un épiphénomène d’un problème de fond qui lui, est structurel. Les théories s’enchaînent concernant la situation actuelle et ne font qu’entretenir un profond désarroi collectif, créant de multiples leurres qui nous divisent chaque jour un peu plus (à ce sujet, nous vous invitons à relire notre article « Covid-19 : d’un simple virus à l’aliénation collective »). C’est cette confusion ambiante qui nous empêche de pointer du doigt les causes réelles du désastre – les fondements du système mondialisé mortifère et liberticide qui nous est imposé -, et de remettre en question ce modèle de société qui repose sur l’exploitation du Vivant sous toutes ses formes.

Le capitalisme néolibéral mondialisé : ce virus mortel

Selon l’économiste marxiste Alfredo Saad-Filho, le néolibéralisme peut être défini comme un système d’accumulation s’apparentant au « mode d’existence du capitalisme contemporain », avec une production mondialisée. De manière globale, ce modèle économique est à l’origine de « la croissance des activités spéculatives, ainsi que de l’explosion des rémunérations des financiers de haut rang et de la bourgeoisie dans son ensemble. »

De fait, nous vivons aujourd’hui dans un système bien ancré qui repose sur la privatisation des ressources naturelles et l’accumulation de capital, le tout porté par une quête inlassable de profit. En partant de ce principe, quelques conclusions s’offrent à nous de manière relativement simple. Tout d’abord, il s’agit d’un modèle économique qui, en servant des intérêts privés, ne peut que s’opposer radicalement au bien commun. Dans ce système qui tue pour accumuler l’intangible, les 1 % les plus riches détiennent plus de deux fois les richesses de 92 % de la population. Ledit système a permis à ces individus ultra-riches de s’enrichir éhontément cette dernière année, en profitant d’une crise qui a été synonyme d’appauvrissement global. Il permet également à une infime minorité d’individus d’accumuler tellement d’argent fictif qu’ils peuvent se permettre de s’amuser quelques heures dans l’espace (sous couvert de bien des prétextes philanthropes – voir « Philanthropie : le capital se fout de la charité » de DataGueule à ce sujet) et ce, alors que plus de 10 000 enfants meurent de faim chaque jour dans le monde. Nul doute que nous faisons face à un problème systémique de taille.

La corruption est, quant à elle, indissociable d’un modèle de société dans lequel prédomine la loi monétaire. N’en déplaise à d’aucuns qui pensent avoir découvert l’ultime vérité grâce à une vidéo publiée par un « lanceur d’alerte » sur YouTube, la question n’est pas de savoir si un tel ou un tel complote contre le peuple. L‘asservissement graduel de la population n’est finalement que l’évolution naturelle d’un système globalisé qui sert les intérêts d’une minorité, minorité qui, pour accumuler toujours plus de capital, devra dépouiller toujours plus ses congénères.

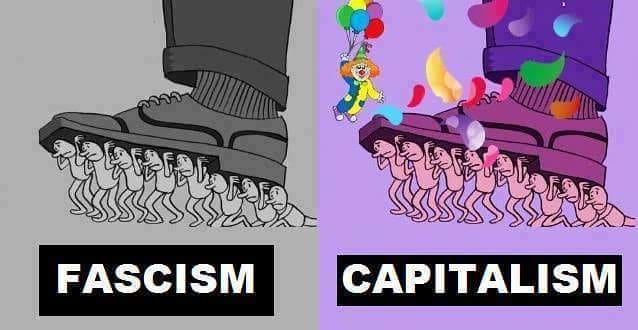

Et comment exploiter ceux-ci chaque jour davantage sans craindre de quelconques répercussions, comme une éventuelle révolte ? A ce stade, contrôle et surveillance de masse s’imposent. Resserrer l’étau jusqu’au totalitarisme pour nous enfermer à tout jamais dans cette société de consumérisme fasciste n’a rien d’un complot, il ne s’agit finalement que de l’aboutissement logique du système dans lequel nous vivons.

Covid-19 : déplore-t-on l’effet, tout en chérissant la cause ?

Alors que l’épidémie de Covid-19 secoue le monde depuis plus d’un an, tous les espoirs reposent sur une techno-médecine qui ne manque pas d’enrichir des laboratoires pharmaceutiques privés d’ores et déjà reconnus coupables d’actes frauduleux par le passé. Une recherche financée par les États qui seront également responsables des indemnisations des victimes en cas de problème. Les laboratoires, eux, dédouanés de toute responsabilité, ne feront qu’encaisser les bénéfices. La crise sanitaire est donc traitée par le pouvoir de la même manière que la crise écologique : il fonde ses espoirs sur le capitalisme pour résoudre un problème créé par le capitalisme. On met un sparadrap sur une plaie hémorragique, sans se dire, à quelque moment que ce soit, qu’il serait temps de réfléchir aux causes du désastre et se pencher sur des alternatives. Le civisme appelle ainsi à faire pipi sous la douche et à se faire vacciner pour sauver la planète et ses concitoyens. Et pendant ce temps-là, le cataclysme perdure.

« Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. » – Albert Einstein

Et ainsi, on ne parle pas de l’origine d’un grand nombre de maladies infectieuses existantes et à venir qui réside dans la pression de nos sociétés capitalistes sur l’environnement. On ne parle pas de la facilité de leur propagation grâce à la mondialisation. Et on ne parle pas non plus de la fragilisation de nos systèmes immunitaires par la malbouffe vendue par l’agro-industrie (incluant perturbateurs endocriniens et compagnie) qui détient le monopole sur l’alimentation mondiale, ni des autres causes majeures des décès liés à la Covid-19 (en sachant que les facteurs de risque tels que les pathologies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète ou les troubles pulmonaires sont également, en majeure partie, imputables à notre modèle de société).

Enfin, on oublie également de mentionner la casse de l’hôpital public, enclenchée il y a plusieurs décennies, à coups de politiques néolibérales, mais aussi la poursuite de la suppression de lits d’hôpitaux durant la crise sanitaire tout en traitant les citoyens d’irresponsables, tout comme la suspension récente de milliers de soignants parfaitement qualifiés, sous prétexte qu’ils ne sont pas vaccinés (un luxe, alors qu’au début de la crise, l’absence « d’argent magique » a permis qu’on les envoie au front vêtus de sacs poubelles). Les « solutions » qui nous sont, encore une fois, imposées, sont finalement aux mains des fidèles serviteurs du capital, sans laisser de place à de profonds et véritables débats publics. Par peur de dérives néfastes pour le « bien commun » ? Une chose est sûre : ce déni de la parole citoyenne, qui s’organise dès lors autrement, par des détours, est d’autant plus dangereux qu’elle peut perdre, loin de l’espace commun, toute mesure.

A la veille d’une dictature numérique…

Si vous aviez la possibilité de vivre dans un monde où l’air est pur, l’eau non polluée et les forêts centenaires, choisiriez-vous réellement d’habiter dans la plus infâme des pollutions et assister affablement à la destruction de ce qui reste de vie sauvage sur notre planète ? Mais nous laisse-t-on vraiment le choix ? Le fait est que, dans un système où les intérêts privés ont bien plus de poids que le bien commun, la notion de « démocratie » n’est plus qu’un mirage à large échelle. La concurrence, plutôt que l’entraide, demeure le maître mot de ce modèle de société dont les règles du jeu sont élaborées par une minorité qui n’hésitera pas à écraser ceux qui n’adhèrent pas à la variable du capital (sur cette dimension, voir l’exceptionnel et frappant « Jeu de Société » signé Les Parasites).

L’autoritarisme, qui n’est finalement que l’évolution logique de ce système, s’installe graduellement dans nos vies sans que quoi que ce soit n’indique une éventuelle porte de sortie une fois la crise sanitaire terminée. Il n’y a pas si longtemps, nous observions les technologies de contrôle et de surveillance d’un œil sévère, les considérant comme une tragédie lointaine, les pensant réservées à la dictature chinoise ou à la série « Black Mirror ».

Pourtant aujourd’hui, sous couvert d’une guerre contre un « ennemi invisible », ces mêmes technologies sont massivement déployées dans les pays occidentaux qui vantent éhontément leur « démocratie ». Aujourd’hui, le passe sanitaire – demain, le passe civique. La Covid-19 est finalement un excellent prétexte pour accélérer ce qui a déjà été enclenché. Depuis le début de la crise sanitaire, les lois liberticides se sont enchaînées : loi Avia, loi Sécurité globale et, plus récemment, loi Renseignement 2 qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, va généraliser la surveillance des citoyens. La surveillance de masse a, quant à elle, été validée durablement par le Conseil d’État français. Plus récemment encore, la loi Drones 2 (légalisant l’utilisation de drones de surveillance par la police) a été adoptée par l’Assemblée nationale alors que le texte n’est guère différent de celui censuré par le Conseil constitutionnel en début d’année. Et ce, sans compter la surveillance numérique permise par un laxisme assumé des pouvoirs publics vis-à-vis des GAFAM.

Nous assistons-là à un tour de passe-passe particulièrement réussi du capitalisme : l’instrumentalisation de la peur de la mort, inhérente à l’être humain, pour imposer toujours plus de mesures autoritaires qui perpétueront ce système. La crainte suprême de mourir de la Covid-19 s’est rapidement démocratisée tandis que d’autres morts demeurent acceptables (faim, cancers, pollution…). La mort sociale est, quant à elle, non seulement acceptable, mais encouragée.

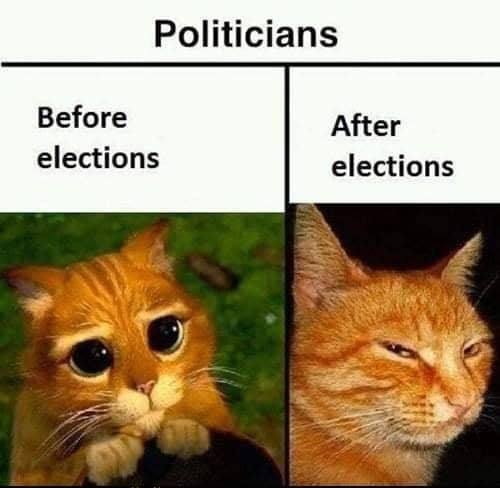

Si d’aucuns pensent que la solution réside dans la sollicitation de l’aide de députés – ostensiblement dociles à la tyrannie qui s’installe – ou dans l’élection du prochain chef d’État, il serait bon de rappeler que les élus, aussi bonnes que soient leurs intentions, participent tous plus ou moins à la mécanique. La législation, élaborée par ceux dont le but est de nous faire obéir, nous donne une illusion de justice pourtant extrinsèque à un tel système. Combien de fois les lois ont-elles piétiné les Droits de l’homme et la Constitution ? Et si on parlait du 49-3 ? Ou du référendum de 2005 ?

Et pourtant, malgré des années passées dans cette Ve République, nombreux sont ceux qui gardent une confiance aveugle en les institutions étatiques, soit pleinement satisfaits du comportement des élus, soit attendant impatiemment l’avènement d’un « bon maître » qui serait porteur d’une société plus juste (bien qu’à la botte des lobbies industriels, bien entendu). « Le discours de la servitude volontaire » de la Boétie nous montre que de ce point de vue-là, les mentalités ont peu évolué ces derniers siècles, la majeure partie du peuple étant toujours encline à se laisser assujettir car « il y a en l’homme une préférence pour la servitude volontaire, parce que la servitude est confortable et qu’elle rend irresponsable. » En effet, il peut paraître terrifiant d’avoir à prendre en mains son propre destin. Il est finalement plus facile de le remettre à un tyran. Et ça l’est encore davantage si ledit tyran est élu démocratiquement.

Dans sa lettre à Jean Grave (26 septembre 1885), Elisée Reclus, militant anarchiste, écrit que « Voter, c’est abdiquer ; nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c’est renoncer à sa propre souveraineté. Qu’il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d’une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu’ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir.

Voter, c’est être dupe ; c’est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement d’une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre.

[…] Aujourd’hui, le candidat s’incline devant vous, et peut-être trop bas ; demain, il se redressera et peut-être trop haut. Il mendiait les votes, il vous donnera des ordres. L’ouvrier, devenu contre-maître, peut-il rester ce qu’il était avant d’avoir obtenu la faveur du patron ? Le fougueux démocrate n’apprend-il pas à courber l’échine quand le banquier daigne l’inviter à son bureau, quand les valets des rois lui font l’honneur de l’entretenir dans les antichambres ? »

Le philosophe et sociologue Geoffroy de Lagasnerie reconnaît cependant que l’institution politique (via le vote, ou l’accaparement de postes internes aux lieux de décisions,…) bien que faussement démocratique, est un outil que les citoyens peuvent investir de manière stratégique, non pas comme un but, mais comme moyen. Un moyen, en sélectionnant son adversaire-dirigeant ou en défaisant les rouages de la machine depuis ses bureaux, de faciliter la récupération, sur d’autres plans, de son pouvoir citoyen. Les luttes citoyennes pour plus d’entraide, de soin et de sens n’étant pas opposables, mais complémentaires. A l’image des horizons désirés, collectifs et solidaires, les manières d’y parvenir s’annoncent plurielles et compatibles, au sein du groupe ou de sa propre palette d’actions (pour plus d’inspiration concrètes). Mais cette cohabitation de voies a ceci d’exigeant qu’elle ne doit pas s’étouffer elle-même, notamment en privilégiant les issues institutionnelles au détriment du militantisme direct, et inversement. L’expression est indispensable, mais insuffisante.

L’échec des mouvements sociaux et écologistes : le piège du pacifisme coûte que coûte

Personne ne peut le nier, malgré les nombreuses initiatives, le contexte écologique, social et démocratique empire chaque jour et provoque une certaine forme d’indignation généralisée. Alors on manifeste. On fait des marches pacifiques pour montrer que nous sommes nombreux à ne pas être contents. Dans le meilleur des cas, le pouvoir daigne nous saupoudrer de quelques miettes et la contestation s’arrête avec une illusion amère de victoire. Dans d’autres cas, la protestation est achevée à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Dans tous les cas, la situation continue d’empirer.

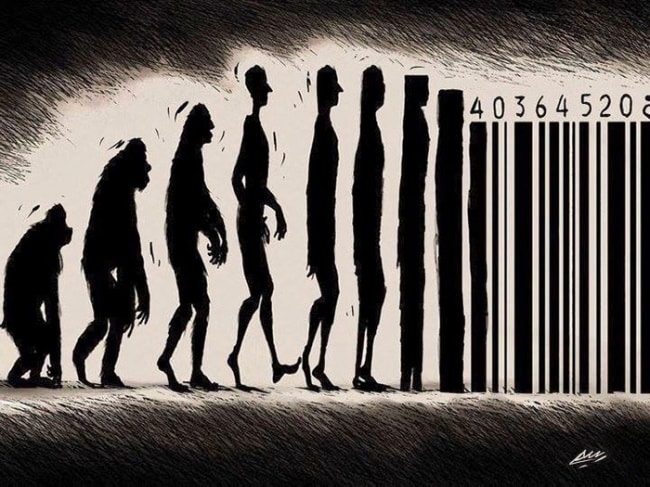

Comment peut-on sérieusement continuer à compter sur un système voué à exploiter et à contrôler l’immense majorité de la population ? Ne sommes-nous rien d’autre que des machines à produire et à consommer ? A la fin de son livre « Le Quai de Wigan » (1937) George Orwell écrit : « L’aboutissement logique du progrès mécanique est de réduire l’être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal. » Doit-on réellement en arriver là ? En sommes-nous déjà là ?

Comme l’a si bien dit Emmanuel Macron, « Nous sommes en guerre ! ». A la différence que nous, ici bas, faisons face à un ennemi bien plus dangereux qu’un virus invisible. Il s’agit de tout un système dont le démantèlement devient chaque jour de plus en plus urgent. Pour cela, grèves, boycotts et blocages économiques sont d’utilité, bien qu’insuffisants face à l’ampleur de la situation. Briser les rouages de cette machine bien huilée semble être une étape essentielle pour retrouver notre souveraineté et bâtir de nouvelles sociétés. Malheureusement jusqu’ici, tous les mouvements de contestation ont échoué. L’erreur commise par ceux-ci résiderait-elle dans la non-violence absolue ? Celle-ci a-t-elle réellement un sens quelconque dans un monde dans lequel la violence structurelle est omniprésente ? Selon Geoffroy de Lagasnerie, « quelqu’un qui se dit non-violent, devrait en fait dire : je suis favorable au monopole étatique de la violence et au sacrifice de soi. »

« Je ne nie pas avoir planifié des actes de sabotage. Mais je ne les ai pas planifiés dans un esprit de témérité ni par amour de la violence. Je les ai planifiés après avoir mesuré calmement et sobrement la situation politique qui se présentait à la suite de nombreuses années de tyrannie, d’exploitation et d’oppression de mon peuple par les Blancs. » – Nelson Mandela

La non-violence dogmatique au service du pouvoir : pourquoi favorise-t-on systématiquement l’action symbolique à l’action directe ?

Qu’appelle-t-on violence ? Aujourd’hui, la plupart des mouvements sociaux et écologistes prônent la non-violence à n’importe quel prix. Le terme « violence » est pourtant particulièrement mal défini dans ce cadre militant. De cette manière, ce courant n’a pas conscience que par ce rejet systématique et total de la « violence » (ce terme flou dont la définition même est donc un sujet à débat) il protège et sert les intérêts de ceux auxquels il prétend s’opposer, mettant à l’abri les dominants de toute répercussion pour leurs actes, et perpétuant un système qui, finalement, n’est que violence. En affirmant que tous les militants doivent absolument s’abstenir d’avoir recours à la violence, faute de quoi ils sont des ennemis des mouvements de contestation, les partisans du dogme de la non-violence entretiennent – inconsciemment ou non – une forme de division et constituent ainsi un solide bouclier du pouvoir, protégeant au passage la violence structurelle.

Dans son livre « Comment la non-violence protège l’État », Peter Gelderloos, théoricien anarchiste, met notamment en lumière la propagande occidentale générée autour des mouvements portés par Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King, ces figures historiques mises au service du dogme de la non-violence absolue qui rejette toute forme d’action sortant du cadre établi par ceux dont elle sert les intérêts. Pourtant, il est clair aujourd’hui que face à ce système ultra-violent qui asservit et exploite chaque jour davantage la population, la non-violence seule ne peut qu’échouer.

Il ne s’agit pas là de défendre tout acte considéré comme étant violent, encore moins de prôner la violence au sein même des mouvements. Parce que paradoxalement, certains partisans de la non-violence se retrouvent à être eux-mêmes violents contre d’autres militants dont ils déplorent les actions (comme par exemple lors de la Bataille de Seattle anti-G8 en novembre 1999 où des militants « non-violents », ont attaqué d’autres manifestants qui, eux, s’en prenaient à la propriété de multinationales dont McDonald’s).

Dans son communiqué du 30 novembre 1999, le collectif ACME indique que lors de ces actions menées par les Black Bloc, « au moins à six occasions, des soi-disant activistes « non violents » ont attaqué physiquement des individus qui voulaient s’en prendre à la propriété privée. Certains sont même allés jusqu’à se tenir devant le grand magasin NikeTown pour attaquer et repousser le Black Bloc. En fait, ces « gardiens de la paix » comme ils se nomment eux-mêmes ont été bien plus menaçants vis-à-vis du Black Bloc que les « gardiens de la paix » en uniforme de l’État, notoirement violents (des policiers ont même utilisé la couverture des activistes « gardiens de la paix » pour tendre une embuscade à celles/ceux qui commençaient à détruire la propriété privée). »

Cette non-violence autoritaire est donc indirectement amenée à nourrir les symboles du capitalisme et à nuire à ceux avec qui elle partage un but commun. Pourtant, si certaines actions non-violentes sont indubitablement utiles, elles sont loin d’être suffisantes. A nouveau, la diversité des tactiques est aujourd’hui indispensable face à une situation aussi difficile, qui nécessite une réponse à la hauteur de sa complexité. Prôner une seule ligne directrice, excluant de nombreuses formes de lutte, ne peut qu’être synonyme d’échec cuisant.

La non-violence : inefficace, raciste, étatiste et patriarcale selon Gelderloos

La réalité est loin d’être binaire. Il n’y a pas d’un côté les « gentils militants » et de l’autre, les « méchants militants » qui n’ont pas leur place dans les luttes. Martin Luther King, qui était en réalité bien plus radical que l’image qu’on tente de lui prêter aujourd’hui (et qui légitimait par ailleurs le recours individuel à une arme à feu pour se défendre), a écrit, dans la « Lettre de la prison de Birmingham » le 16 avril 1963 : « J’en suis presque arrivé à la regrettable conclusion que la grande pierre d’achoppement des noirs dans leur marche vers la liberté n’est pas l’homme du White Citizen’s Council ou du Ku Klux Klan, mais le blanc modéré qui est plus attaché à « l’ordre » qu’à la justice ; qui préfère une paix négative qui est absence de tension à une paix positive qui est la présence de la justice ; qui dit constamment : « Je suis d’accord avec vous pour le but que vous poursuivez, mais je ne peux être d’accord avec vos méthodes. »»

Somme toute, bien pratique pour l’État, ce bannissement de la violence des mouvements de contestation nous condamne tout bonnement à la perpétuation de la catastrophe sociale et écologique. La violence étatique et institutionnelle est donc acceptable mais celle qui y répond de manière légitime ne le serait pas ? Nous faisons face à des personnes qui s’enrichissent en tuant, littéralement (à ce sujet, vous pouvez relire notre article « Nous vivons la première extermination de masse sous le joug du capitalisme productiviste »). Peut-on sérieusement encore se dire qu’une marche pacifique ou un sitting résoudra le problème ? Il faut garder à l’esprit que si ces actions « non-violentes » sont appréciées par l’État et les médias officiels, cela ne constitue en aucun cas un gage de réussite. C’est même tout le contraire en sachant que ceux-ci sont au service des mêmes structures capitalistes que nous cherchons à combattre.

Pour Gelderloos, face à la complexité de la situation et l’ampleur du désastre, presque toute forme d’action, aussi violente soit-elle, peut être justifiée et légitime du moment qu’elle tend à démanteler ce système et à arrêter ce qu’il appelle « les meurtriers de masse ». L’idée que « la violence engendre plus de violence » est un non-sens en sachant que le terme lui-même n’a pas de définition spécifique et que toute cette idéologie n’est maintenue que pour entretenir la confusion, manipuler l’opinion publique et empêcher le démantèlement des structures ultra-violentes de nos sociétés.

Comment définir la violence pour s’entendre alors ? Peut-être en la distinguant selon son adresse : envers qui ou quoi la violence est-elle légitime ? La Ronce est un mouvement qui s’attaque par exemple uniquement aux structures via des actions originales directes, notamment contre les néonicotinoïdes ou la vente de SUV. Mais à ces actions dites violentes, certains protesteront que des personnes bien réelles seront impactées, des travailleurs innocents, du gérant de supermarché au propriétaire de la voiture aux pneus dégonflés. Il est alors important d’y ajouter la question du véritable émetteur de cette violence humaine : de qui ou quoi vient réellement la violence quand une action militante engage des dégâts ? Pris dans un modèle sclérosé, violent par nature, peut-on vraiment être efficaces à le déconstruire de manière « propre » ? Combien d’emplois Amazon détruit-il chaque jour dans le plus grand des calmes et avec profit, pendant que des militants désintéressés qui sabotent une multinationale sont jugés pour leurs effets indirects sur les employés ?

A ceux qui prônent ce rejet absolu de la violence sous prétexte que celle-ci ne fait qu’engendrer plus de violence, Gelderloos répond que si les précédentes révolutions ont donné lieu à des sociétés violentes, ce n’est pas parce l’usage de la violence y était admis mais plutôt parce qu’elles avaient pour but la mise en place d’un État nouveau, un pouvoir centralisé qui ne peut être synonyme que de contrôle et d’exploitation. L’aboutissement de ces « libérations » a finalement été la mise en place de nouvelles autorités qui, par leur essence, ne peuvent engendrer que davantage d’oppression et donc de violence. A aucun moment, suite à ces révoltes, n’ont été élaborées des sociétés auto-gérées par des individus suffisamment courageux pour porter collectivement la responsabilité de leurs existences : « Le roi est mort, vive le roi ! ». Et si on changeait de paradigme ?

– Elena M.

Pour aller plus loin dans cette réflexion, notamment sur le mythe du consommacteur : https://mrmondialisation.org/si-notre-marge-daction-se-limite-a-la-consommation-le-capital-a-deja-gagne/

Pour plus d’inspiration sur le sujet :

https://mrmondialisation.org/orchidees-contre-beton-arme-la-premiere-zad-suisse-menacee-dexpulsion/