Une nouvelle étude scientifique vient tordre le cou à quelques idées reçues sur le local. Face à l’urgence climatique, l’un des mantra le plus rapidement adopté a été : manger local. Un comportement grandement utile sur le plan politique et social – quand il s’accompagne d’un soutien aux petits producteurs plutôt qu’aux industriels du pays – mais qui s’avère malheureusement peu efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique avec notre régime alimentaire actuel. C’est en effet ce qu’une récente et vaste étude a découvert, après avoir comparé les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs productions alimentaires : depuis la naissance de la ferme jusqu’à l’assiette. Les chiffres sont sans appel : il vaut mieux bien choisir ses aliments, que de se focaliser sur leur provenance.

À l’échelle mondiale, la production de nourriture représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Ces rejets astronomiques sont en partie responsables du dérèglement climatique. De fait, sensibles au sort de la planète et du vivant qu’elle abrite, de plus en plus de foyers investissent de leur temps et de leur énergie dans un changement de leurs habitudes de consommation. Cette démarche paraît simple comme bonjour, mais elle implique, en réalité, une éprouvante déconstruction, suivie d’une longue et parfois laborieuse reconstruction de paradigme, notre manière même de faire et penser la société. Deux étapes aussi indispensables qu’exigeantes, durant lesquelles il faut accepter de s’y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon ajustement : c’est-à-dire le plus efficace pour la nature, avant de l’être pour notre conscience. Mise en pratique.

Manger local « de tout » est peu efficace contre la pollution

Le citoyen qui prend conscience du pouvoir d’action qu’il exerce sur son environnement, et qui souhaite s’en servir à bon escient, commence souvent par favoriser une alimentation locale. Ajouter à son panier des pommes venues de Normandie, plutôt que d’Espagne, des carottes de Gironde, plutôt que du Maroc ou du bœuf élevé en France plutôt qu’en Allemagne ? Nous sommes nombreux à avoir rapidement pris le coche de manger « national » (si pas local). Rien de plus intuitif : on s’imagine que le transport – en avion peut-être – doit être extrêmement coûteux en énergie et très polluant. Ainsi, cette petite préférence, sans grandes conséquences sur la structure de notre régime alimentaire, bien qu’elle puisse en avoir sur le portefeuille ou le temps de nos courses, peut procurer la satisfaction immédiate d’avoir épargné la terre de plusieurs tonnes d’émissions carbone.

Dans les faits, cet effort s’avère pourtant peu impactant si on regarde la problématique à travers le seul prisme des émissions de gaz à effet de serre sans se préoccuper de quels produits nous consommons et de la manière dont nous les produisons. Une très petite minorité d’aliments est réellement expédiée par les airs. Beaucoup prennent les routes maritimes et terrestres. Ces voies restent évidemment polluantes, et les conditions nécessaires à la conservation des denrées fragiles aussi, mais leur responsabilité rapetisse à vue d’œil à côté des quantités gargantuesques de gaz toxiques produites par la partie immergée de l’iceberg, totalement invisible au consommateur : la chaîne de production alimentaire qui précède le convoi.

En effet, la phase d’acheminement des produits jusqu’aux distributeurs/consommateurs ne dépasserait pas 10% de la pollution générée par l’ensemble du secteur alimentaire tout au long de son activité. Et plus la culture est délétère, plus l’écart se creuse entre le taux massif de GES émis par la chaîne de production et celui, moindre, de la phase d’acheminement, une fois que la marchandise a quitté la ferme. Ainsi les dégâts atmosphériques varient du simple au double selon les secteurs.

Les plus polluants, indépendamment d’être local ou pas, sont les produits animaliers. Et en tête de peloton, très loin devant : nulle autre que l’inépuisable élevage bovin. Chiffres à l’appui.

De l’utilité de cette étude : aller, sans cesse, au-delà des présupposés.

À l’échelle individuelle, on peut décemment penser que le local, dans la mesure où la démarche tend à valoriser les petites productions consciencieuses, est positif. Positif pour l’activité de la région, pour l’environnement (moins de transports, moins de carburant, de bruit, d’intermédiaires, etc), pour les rapports humains, l’entraide, les conditions de travail et bien d’autres raisons. Cette intuition, aussi louable soit-elle, doit cependant être mise en perspective au regard de la composition de notre assiette. Sans quoi nous manquerions de moyens fiables pour nous assurer que nos actions auront un véritable écho au sein de la réalité.

C’est cette mise à jour que se sont proposés de nous partager deux chercheurs, Joseph Poore et Thomas Nemecek, dans une publication publiée dans la revue Science. Ils y mettent à mal nos prérequis alimentaires, pour le plus grand bien de la planète. À cette occasion, le binôme a réuni les données de pas moins de 38 000 fermes à travers 119 pays : la plus vaste recherche méta-analytique en date à propos des rejets toxiques de la production alimentaire, d’un bout à l’autre de son système.

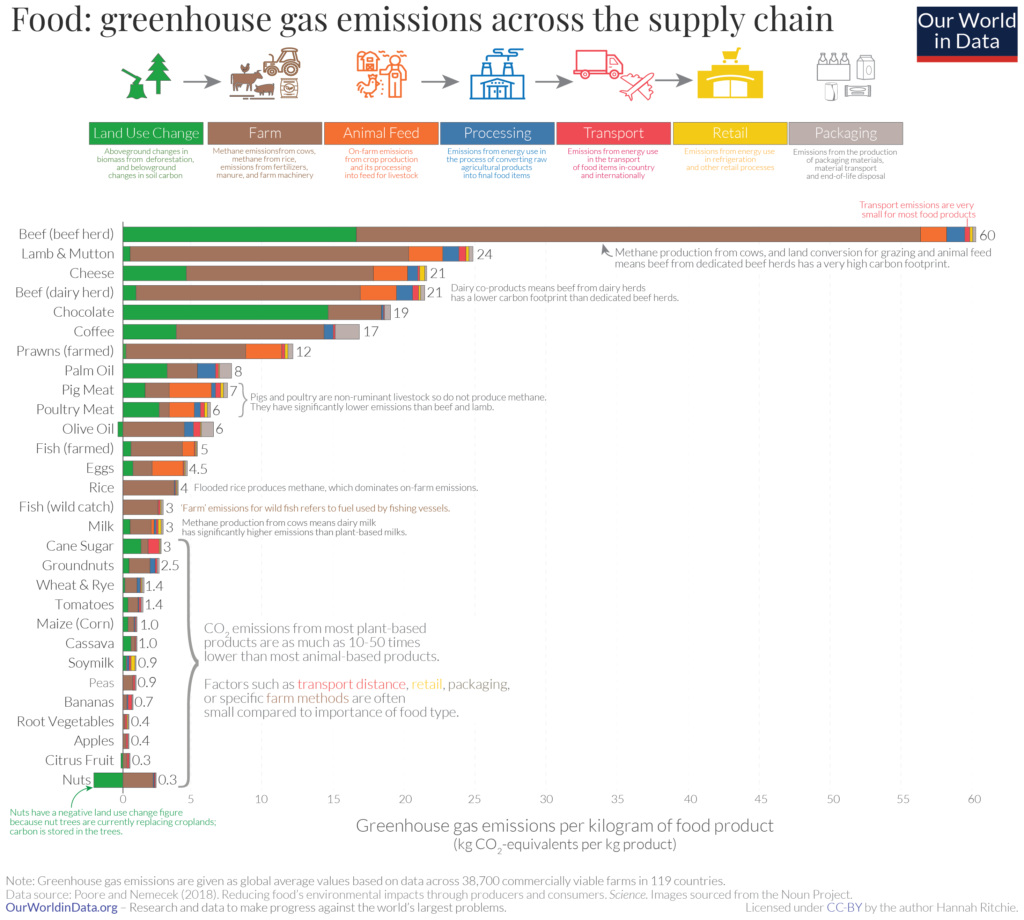

Le prisme de comparaison des activités de production et de leur empreinte ? Un calcul des émissions de GES par kg d’aliment. À noter que le dioxyde de carbone (CO2) compose majoritairement ces gaz à effet de serre, mais que les chercheurs ont bien pris soin d’inclure dans leurs appréciations les autres déchets atmosphériques : le méthane et le protoxyde d’azote. Résultat du recoupement ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes…

« Un seul jour sans viande par semaine a plus d’effets que de manger entièrement local »

En effet, bien choisir l’origine de ses produits, c’est vital pour une série de raisons qui ne sont pas nécessairement liées au changement climatique, mais bien choisir le type de produits que l’on achète, voilà qui est infiniment plus effectif. C’est ce que prouvent les résultats de cette étude qui relève de profondes différences, visibles en graphique, entre les émissions de GES selon les domaines d’activité. Fournir un kilo de bœuf émet par exemple 60kg de carbone, quand la même quantité en pois n’en dégage qu’1kg. 60 fois moins. Et c’est une récurrence : les élevages desquels sont issus quantité de nourriture animale, ont généralement des scores carbone largement plus élevés que ceux des semences végétales. En d’autres mots : qu’elle soit locale ou pas, la viande est notre aliment le plus polluant de tous.

Pourquoi un tel résultat ? Selon l’étude, parce que la majorité des émissions de gaz à effet de serre est provoquée par : le changement d’affectation des terres (en vert) et la myriade de processus nocifs sollicités par l’exploitation des sols ou des animaux en amont de l’export (marron). Deux dimensions qu’on retrouve exacerbées dans le domaine de l’élevage intensif. Déforestation, déstabilisation des sols, engrais, rejets de méthane des troupeaux bovins, mécanisation massive de l’entretien des terres, représentent plus de 80% de l’empreinte de la plupart des aliments. Parmi eux, la viande se distingue par une surproduction exorbitante qui confère à ce pourcentage une toute autre valeur. Les végétaux, par contre, ont tout intérêt à être consommés localement, mais à partir de techniques vertueuses et raisonnées (sans intrants pétrochimiques).

Le graphique est en cela édifiant qu’il permet de se rendre compte d’un seul coup d’œil de l’impact réel de nos choix de consommation sur le réchauffement climatique. Ainsi : composer ses repas de viande française ou en provenance de l’autre bout du monde aura peu d’influence sur la nocivité qui a précédé l’acheminement du produit. En revanche, boycotter certains aliments ou en réduire fortement la consommation (flexitarisme) coupe toute la chaîne de pollution. Des conclusions qui rejoignent les rapports de Christopher Weber et Scott Matthews publiés en 2008 dans Environmental Science & Technology : les rejets émis par la production de viande (rouge) sont tels que la remplacer un jour par semaine par des protéines végétales est aussi bénéfique que de manger strictement local à tous les repas.

Les chiffres témoignent depuis longtemps de cette absurdité que représente la titanesque et quotidienne consommation d’animal par une toute petite partie privilégiée du globe. Des habitudes alimentaires pourtant aussi mortifères pour la planète que pour la santé… Peut-être cette étude particulièrement poussée pourrait-elle enfin avoir raison de cette démesure ? L’espoir d’un réveil collectif à ce sujet, déterminant dans la question des émissions de gaz à effet de serre, comme dans celle de la souffrance animale (causée par la sur-demande de sur-production), ou bien de la santé physique des consommateurs et de celle des paysages, est toujours vif.

Mais encore faudrait-il que, d’une part, le véganisme ou le végétarisme, pourtant très minoritaires à l’heure actuelle, ne soient pas sans arrêt perçus comme une menace à certaines habitudes et traditions, mais plutôt comme l’occasion d’une remise en question de notre modèle alimentaire et d’un renouvellement de celui-ci. Et que d’autre part, inhérente à la première, on reconnaisse plutôt le danger du côté des lobbyistes de la viande et de leurs pratiques moribondes, autant à l’intérieur des bâtiments qu’ils défendent qu’auprès du consommateur, via de larges compagnes de propagandes malhonnêtes. Car c’est bel et bien ce schéma de surconsommation de viande qu’il s’agit de déconstruire, celui-là même que le lobbyisme a lentement transformé en norme, allant contre toute logique : détruire nos terres pour avaler toujours plus de protéines animales, quelque soit le pays d’origine de cette dernière, ne fera qu’accélérer notre pénurie générale de stabilité atmosphérique, donc de nourriture et d’air sain. (Dixit les analyses méta).

Conclusion ?

Il convient de ne pas réagir à ce genre d’étude de manière manichéenne et réactionnaire. Consommer local reste primordial pour un grand nombre de raisons qui ne sont pas nécessairement liées au changement climatique mais à l’écologie dans son ensemble. A défaut de supprimer la viande totalement, cette étude nous rappelle combien la lutte environnementale est avant tout une question structurelle : la manière dont nous produisons les choses, que ce soit localement ou pas ! Revenir à une alimentation locale (et éthique) fait nécessairement partie de la solution, mais briser le cercle de la frénésie industrielle, tout autant. En résumé : Nous devons à la fois consommer un maximum local tout en sélectionnant scrupuleusement des aliments produits respectueusement. Oui, ceci peut vite s’avérer devenir un véritable casse-tête pour le consommateur, ce pourquoi les institutions ont la responsabilité de saisir la problématique et légiférer en conséquence pour éviter les drames sanitaires et environnementaux évitables…

– Sharon Houri & Mr Mondialisation

Sources :