Selon le géographe et professeur à Science-po Lyon, Guillaume Faburel, pour qui « les centres urbains sont des désastres écologiques », les métropoles doivent être désertées au profit de bio-régions dans des écosystèmes de villes de moins de 30 000 habitants. Entre débunkage d’une écologie des grandes villes et décryptage d’une ville résiliente, bienvenue dans l’ère « post urbaine ».

Alors que 56 % de la population mondiale vit en milieu urbain, les grandes villes semblent nous attirer de plus en plus puisqu’elles devraient atteindre 70 % en 2050 selon les prévisions de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Et pour cause, elles demeurent dynamiques, pour l’emploi, pour l’esprit de liberté, les droits sociaux et sociétaux qui y naissent et grandissent. Elles symbolisent également une certaine ouverture vers un avenir cosmopolite, voire écologiquement plus soutenable dans leur transformation piétonne, comparativement à la ruralité fragmentée par les routes, les industries et les pesticides.

Pourtant, la ville est-elle réellement soutenable ? La perspective futuriste d’une ville propre est-elle réaliste ? Décryptage.

La ville : fausse promesse écologique ?

Dans un article, BonPote se demande : Faut-il vivre en ville ou à la campagne pour être écolo ?

On peut y lire que « chaque habitant d’un centre-ville émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour se rendre à son lieu de travail ou d’études ». Se rapportant à une étude de la French Association of Environmental and Resource Economists (FAERE), intitulée Qui émet du CO2 ? Panorama critique des inégalités écologiques en France, l’auteur affirme que vivre en ville permet de réduire considérablement les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES), grâce, entre autres, aux économies de chauffage et de transports carbonés.

Pourtant, l’étude de la FAERE pointe elle-même ses limites : elle ne prend pas en compte la consommation courante, le coût écologiques des loisirs, l’accès aux circuits-courts, la transmission des savoirs sur la nature…

Un bilan carbone des infrastructures monstrueux

Certes, vivre en ville peut, sous certains aspects, alléger notre bilan carbone. Pourtant, selon Guillaume Faburel, « il ne tient pas compte des émissions produites par la construction des équipements nécessaires, tels que les matériaux, l’acheminement, les procédés constructifs, le recyclage…», et ne reflète en rien la véritable consommation de ces lieux et modes de vie.

Il en est de même pour la consommation énergétique des villes françaises : « les bâtiments des villes de plus de 100 000 habitants surconsomment [à hauteur de] 30 à 40 % du fait de leur ancienneté et surtout de leur envergure. Il faut beaucoup d’énergie pour toutes et tous massivement être regroupés, bien plus en tout cas que la seule somme des consommations individuelles le requerrait. »

À titre comparatif, la France n’est pas un cas isolé : les 100 premières villes du monde émettent déjà à elles seules 18 % gaz à effet de serre, et toutes réunies, ce sont 70 % des déchets et 78 % de l’énergie consommée.

« Occupant seulement 2 % de la surface de la Terre, l’urbain produit 70 % des déchets, émet 75 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), consomme 78 % de l’énergie et émet plus 90 % de l’ensemble des polluants émis dans l’air pour, souvenons-nous, 58 % de la population mondiale », affirme Guillaume Faburel dans une tribune pour The conversation.

La grande ville n’étant jamais un fait isolé, elle dépend encore plus fortement des autres territoires : « où sont les hectares fantômes, les territoires servants, les esclaves énergétiques… dans les calculs réalisés sur les modes de vie ? », rappelle-t-il.

Grandes villes : un mode de vie en voie de disparition ?

Certaines villes françaises semblent fortement menacées : Bordeaux, Paris, Lille, et certaines régions du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine du fait de leur passé minier s’enfoncent déjà sous leur propre poids. Or, l’Europe et encore plus la France seraient des régions plus durement touchées par le réchauffement climatique, induisant nécessairement une fonte et une montée des eaux, ainsi qu’une érosion du trait de côte. Sans virer dans le scénario dystopique, quel devenir pour nos métropoles côtières, ou intérieures, dont certaines, comme Paris, pourraient avoisiner les 50 degrés d’ici 2049 ?

Sans même parler de la pollution atmosphérique dans les grandes villes, ni même de l’épidémie de solitude qui a de graves conséquences sur la santé physique et mentale, le bruit, est, lui aussi, un véritable problème de santé publique, qui amène en ricochet l’effet barbecue – cette volonté de fuir la ville le temps d’un week-end et de cultiver une mode de vie d’hypermobilité.

« En raison du poids énergétique très important des mobilités de loisirs concernées, cet effet inviterait à remettre profondément en cause les vertus attribuées jusqu’ici à la ville compacte en matière de mobilité », décrit le géographe Sébastien Munafò dans son étude Forme urbaine et mobilités de loisirs : l’« effet barbecue » sur le grill.

Enfin, le voyage en avion serait, toujours selon l’étude de la FAERE [1], plutôt l’apanage des grands centres urbains que des campagnes, avec une concentration dans les grandes villes et surtout en agglomération parisienne.

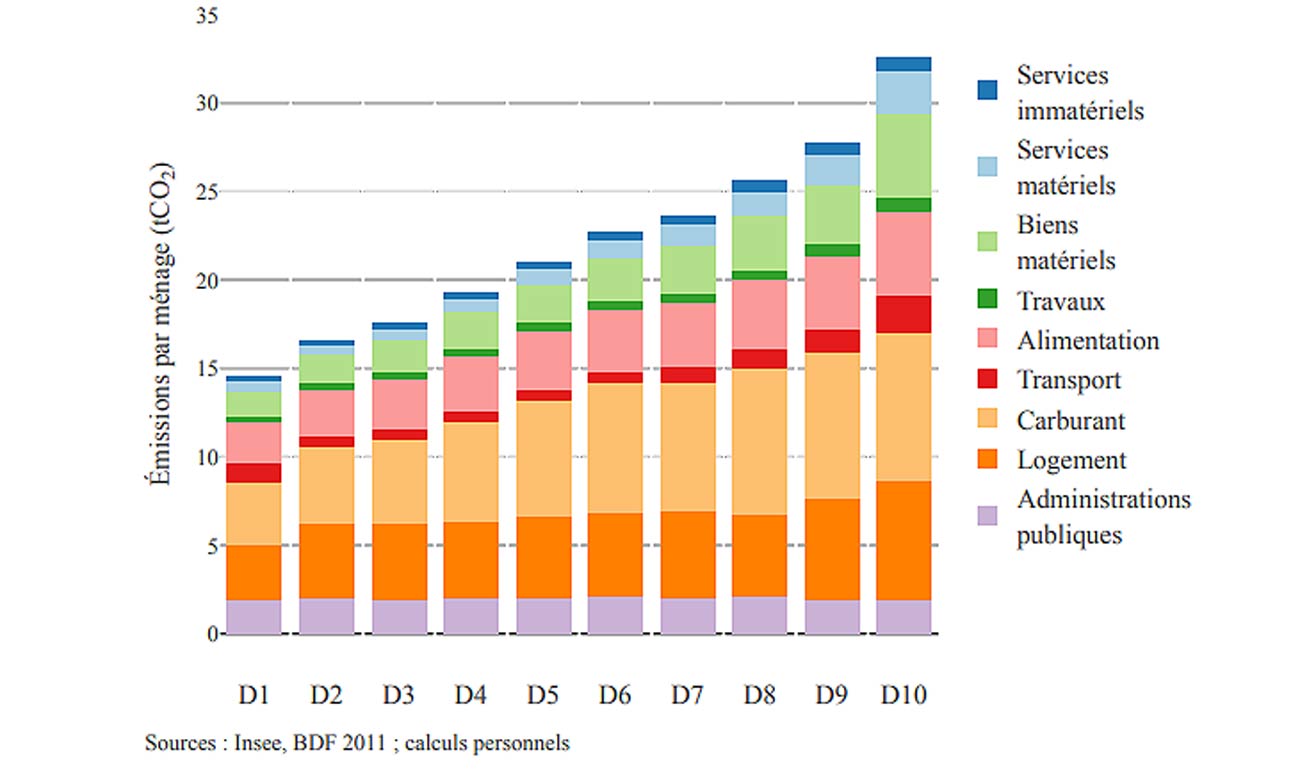

Sur le plan sociologique, les grandes villes comptent des populations aux revenus plus élevés et les chiffres français ne trompent pas : plus le niveau de revenu moyen grimpe, plus la consommation augmente, comme le montre l’étude de la FAERE, qui affirme qu’« un ménage moyen des 10 % les plus riches émet en moyenne 33tCO2, soit 2,2 fois plus qu’un ménage moyen des 10 % les plus pauvres. »

Le lourd bilan de la pollution numérique

L’étude de la FAERE néglige aussi un aspect, celui de la pollution liée aux usages numériques des individus et des entreprises, responsables d’environ 3 à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre comparable à celui de l’aviation civile.

Or les villes comptent plus de jeunes adultes et adolescents que les zones rurales, des niveaux de revenus plus importants, ainsi que la majorité des emplois du tertiaire, faisant d’elles des candidates sérieuses à ce poste de pollutions.

La fin des grandes villes : et après ?

On ne peut pas parler d’exode urbain en France, mais bien d’un « débranchement » des villes : « 5 millions de Français sont partis des espaces centraux des grands pôles urbains depuis les années 1970 (majoritairement pour le périurbain). […] Entre 2013 et 2017, ce sont environ 100 000 personnes qui, par an, ont quitté ces espaces. Enfin, le périurbain lui-même commence à s’affranchir des fonctionnements métropolitains, en termes de cultures, par exemple », écrit Guillaume Faburel dans son dernier livre Indécence urbaine.

La crise sanitaire a aussi réveillé un mouvement migratoire, notamment vers les villes côtières de l’Atlantique, la fameuse ruée vers l’Ouest. Un mouvement qui semble exister ailleurs qu’en France, comme aux États-Unis, où « certains parlent même de Great Migration 2020 », rapporte le géographe.

La ville moyenne de maximum 30 000 habitants

Pour l’auteur d’Indécence urbaine, tout converge vers des îlots comportant un minimum de 200 et un maximum de 30 000 habitants. « Les exemples de l’Allemagne et, dans une moindre mesure, de l’Italie montrent qu’un pays ayant une organisation structurée autour d’un réseau dense et relié de petites villes, en l’occurrence moins de 20 000 habitants, consomme moins d’énergie, à population comparable » [2].

Ces petites villes offriraient les meilleures conditions de vie et de résilience écologique possible, tout en permettant une vraie connexion au vivant et un mieux être général.

Ce maillage profiterait également à la démocratie directe, pourrait réduire les écarts de développement entre régions, permettre une meilleure cohésion sociale et un moindre écart de richesses. Car en effet, selon l’European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON), maintenir un réseau de petites et moyennes villes est plus bénéfique pour réduire les inégalités de richesse entre différentes régions que de se concentrer sur le développement des grandes agglomérations. Historiquement, les écarts de richesse tendent en effet à augmenter avec la taille des villes.

Le mouvement des « Villes en transition », déjà en marche, cherche à atteindre l’autonomie énergétique et alimentaire par le biais d’initiatives citoyennes. Articulé autour des échanges de proximité, de l’artisanat et du savoir-faire local avec des systèmes d’échanges et monnaies locales, des jardins partagés ou encore des boutiques zéro déchet, ce réseau, qui compte plus de 2 000 villes dans le monde, est majoritairement constitué de villes de moins de 10 000 habitants, présentes dans plus de 20 pays.

En Angleterre, la ville de Totnes et ses 8 000 habitants, en Angleterre, est l’exemple à suivre pour les 171 territoires français engagés, qui comptent moins de 20 000 habitants. « Et cela est même dorénavant entrevu comme solution face à la disparition de villes entières, telle la projection insulaire et auto-suffisante faite pour Miami en 2050, sous les eaux, par un groupe d’urbanistes américains en 2020 », peut-on lire dans Indécence urbaine.

L’organisation en biorégions

Inspiré par le concept de Kirkpatrick Sale, écrivain et historien américain, le concept de biorégion – zone définie par la nature plutôt que par des institutions humaines – est le point névralgique des nouveaux modes d’habiter défini par Guillaume Faburel. Favorisant la sobriété, l’autonomie, et des liens plus étroits avec les écosystèmes et les cultures locales à travers l’autodétermination et l’autogestion, ce mode d’existence implique nécessairement un rejet du productivisme urbain et une réappropriation des besoins par la décentralisation.

« Ces biorégions incarneraient la clé de voûte permettant de penser la réparation des dégâts que près de deux siècles de développement ont su infliger à la terre, permettant d’intégrer au cœur de sa logique la coopération avec le reste du règne du vivant, des dynamiques co-existentielles, des responsabilités nouvelles impliquant une dignité nouvelle des humains ».

Depuis 2009, les 309 régions forestières nationales, initialement divisées en 680 régions forestières départementales, ont été regroupées en 91 sylvo-éco-régions. Regroupement qui vise à répondre aux enjeux climatiques. Au lieu de se concentrer sur l’utilisation de ressources locales, ces régions sont envisagées comme de grands puits de carbone, mettant en avant leur rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Toutefois, si le maillage de la France en bio-régions a tout d’une perspective positive et réaliste sur le plan géographique, c’est un horizon qui nécessiterait de redistribuer population, infrastructures, culture, santé, éducation et activités, équitablement.

Ce n’est qu’au terme d’un processus long et quasi-organique, bien que porté par des directives politiques, que le modèle des bio-régions pourra naître – et non en diabolisant les mégalopoles et en s’imposant aux classes les plus vulnérables qui se sont aussi appropriés citoyennement les espaces urbains et dont ils sont devenus dépendants.

– Maureen Damman

Notes

[1] Fait relaté dans l’étude FAERE, avec comme source vérifiée : Bouffard-Savary, 2010, p.197

[2] Demeterova B., Fischer T., Schmude J., 2020, « The Right to Not Catch Up: Transitioning European Territorial Cohesion towards Spatial Justice for Sustainability », Sustainability, 12, 4797.

Image d’en-tête @Nathan Dumlao / Unsplash