C’est souvent ce que nous avons au milieu du visage que nous voyons le moins. De plus en plus de gens se rendent compte de la sur-abondance du plastique dans notre quotidien. C’est notamment le cas à travers des campagnes de dénonciation d’aberrations plastiques observées dans les grandes surfaces. Pourtant, ce matériau si présent est apparu il y a moins d’un siècle. Sur le papier, les bioplastiques sont désormais présentés par les industriels comme une alternative vitale à ce fléau. Mais en pratique, la plupart de ces « technologies » font porter le risque d’un nouveau désastre écologique. Bioplastique, nouveau piège du capitalisme vert ?

Le plastique, un mal qui n’est plus à démontrer

On ne va pas y revenir. On sait que le plastique, quelle que soit la forme, n’est pratiquement pas recyclé dans les faits. À peine 30% en France. Pour la part du plastique recyclé, il est le plus souvent exporté dans un pays asiatique peu regardant sur les normes environnementales. Quand il est traité, le plastique ne se recycle le plus souvent qu’un nombre limité de fois, une partie qualitative étant perdue à chaque cycle. Ainsi, sur une échelle de temps long, le plastique jetable finit toujours sa course dans les incinérateurs, donc dans l’atmosphère sous forme de CO2, ou bien dans les décharges ou les océans. D’origine fossile dans la plupart des cas, il n’est pas durable par définition et participe à la destruction du vivant en particulier sous sa forme à usage unique.

Tout le monde a entendu parler du septième continent, une soupe de plastiques qui flotte au milieu de l’océan Pacifique. Mais ce plastique visible n’est que la partie émergée de l’iceberg. 93% de l’eau en bouteille de PET (polytéréphtalate d’éthylène) présente des signes de contamination micro-plastique. On en trouve jusque dans le thé que nous buvons ou dans la brise de mer que nous respirons. Ces plastiques sont stockés dans les organismes animaux et humains, gonflant peu à peu la bombe sanitaire des perturbations endocriniennes. L’idée même qu’un plastique puisse être jetable semble friser le ridicule. C’est pourtant la norme aujourd’hui.

Il est donc logique de voir les industriels inventer de nouveaux plastiques, avec un aspect « écolo » voire naturel, cette fois. Et c’est vrai, produire un plastique non-pétrochimique semble pouvoir résoudre le problème des plastiques synthétiques qui polluent les milieux naturels, puisqu’il s’agirait de matières naturelles qui se retrouveraient dans la nature. Dans les faits, ce n’est pas si simple !

Mais qu’est-ce que le bioplastique dont on parle tant ?

Les bioplastiques sont donc des substituts au plastique conventionnel. La démarche zéro-déchet met en avant des moyens d’éviter les plastiques jetables, en les remplaçant notamment par des sacs de tissu, ou du BeeWrap par exemple. Dans cet article, il ne sera pas question de ces produits de remplacement qui ne se jettent pas, mais bien des plastiques biodégradables et biosourcés présentés comme naturels et jetables.

Les bioplastiques peuvent désigner deux groupes qui ne sont pas forcément identiques mais qui peuvent se recouper : les plastiques biodégradables, qui désignent tous les plastiques qui se désagrègent facilement en plus petites particules, et les plastiques biosourcés, qui sont fabriqués à partir de sources renouvelables et biologiques. Il faut le savoir, ceci signifie que des bioplastiques peuvent aussi venir de ressources fossiles ! Par contre, les plastiques biosourcés ne sont pas forcément biodégradables, comme le bio-PET basé sur la canne à sucre. Bref, c’est un méli-mélo de définitions qui donnera (volontairement ?) un sacré mal de crâne aux consommateurs. Comment s’y retrouver ?

NaturePlast, « L’expert en Bioplastiques », nous dit que le bioplastique permet d’améliorer l’impact environnemental d’un produit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le fait de ne pas utiliser de combustible fossile, ou la possibilité d’utiliser une ressource locale. Il aurait également un impact positif sur les consommateurs, qui prendraient de plus en plus conscience des problèmes environnementaux (on tentera de réfuter cet argument en fin d’article). Enfin, sa nature biodégradable permettrait la réduction des déchets (puisque tout le monde sait qu’un déchet qui ne se voit pas, n’existe pas!). Voilà pour la définition « officielle » des lobbies du bioplastique.

Même si des recherches sur les bioplastiques remontent au début du XIXe siècle, ce n’est que depuis les années 2000 qu’on en trouve de plus en plus pour concurrencer le plastique conventionnel. Un article du Guardian de 2008 nous disait déjà que le marché pour les bioplastiques issus de la culture du maïs, de la canne à sucre, du blé, et d’autres plantes augmentait alors de 20 à 30% par an. En effet, avec la montée des prix du pétrole, les bioplastiques deviennent plus compétitifs par rapport aux plastiques conventionnels. En Europe, toujours en 2008, la consommation de bioplastiques s’élevait déjà à 50 000 tonnes par an. De plus, les gouvernements ont poussé à davantage de recyclage, et les consommateurs sont globalement aujourd’hui rassurés par le traitement supposé de leur déchet en bout de chaîne, portant à croire que la part de marché des bioplastiques devrait continuer à croître.

D’après une étude de novembre 2016 et qui sera mise à jour en octobre 2019, plus de 2,6 milliards de dollars de revenus sont générés par ces plastiques “verts”, et le marché le plus important pour les bioplastiques est l’industrie de l’emballage. La révolution bioplastique est donc bien là…

Cette idée de bioplastique pourrait nous faire penser à l’exemple des biogaz (ou biocarburants), qui se veulent une alternative naturelle aux carburants fossiles. Les biogaz, issus par exemple d’huile de palme, contribuent pourtant largement à la déforestation et à l’allocation de terres agricoles qui pourraient servir à nourrir des humains. Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste des questions énergétiques et climatiques, a déjà démontré que ces biocarburants ne remplaceront jamais les carburants fossiles pour des questions physiques élémentaires. Mais si les biocarburants sont une fausse bonne idée, la critique systémique peut-elle s’appliquer aux bioplastiques ?

Pourquoi la plupart des bioplastiques actuels sont une mauvaise idée

Tout d’abord, pour produire ces bioplastiques, il faut des infrastructures industrielles gigantesques au même titre que pour les plastiques classiques, ce qui pose la question ignorée du coût énergétique, des pesticides et de la pollution des eaux entrant dans leur production. Quand ils sont biosourcés, leur production peut aussi nécessiter de larges étendues de terres agricoles, aggravant la pression sur le marché des aliments et augmentant les risques de crise alimentaire : en 2018, environ 2,2 millions de tonnes de bioplastiques ont été produits, nécessitant plusieurs millions de tonnes de cultures. 56.8% de ces bioplastiques vendus sur le marché n’étaient PAS biodégradables. Mais qu’advient-il après leur utilisation ?

Se pose la question de la fin de vie des bioplastiques, pas moins problématique.

Nous avions déjà exposé par le passé comment le plastique nommé « biodégradable » désigne en fait seulement les plastiques qui se désagrègent « naturellement » sous certaines conditions physiques. En d’autres termes, ils se transforment en micro-plastiques, comme les plastiques classiques, mais à un rythme plus élevé, créant, selon le type de bioplastique, la même problématique écologique. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une décomposition organique comme on l’imagine pour un végétal, les feuilles mortes par exemple, qui elles sont véritablement consommées et réutilisées par la nature, mais d’une fragmentation soumise à de nombreuses conditions.

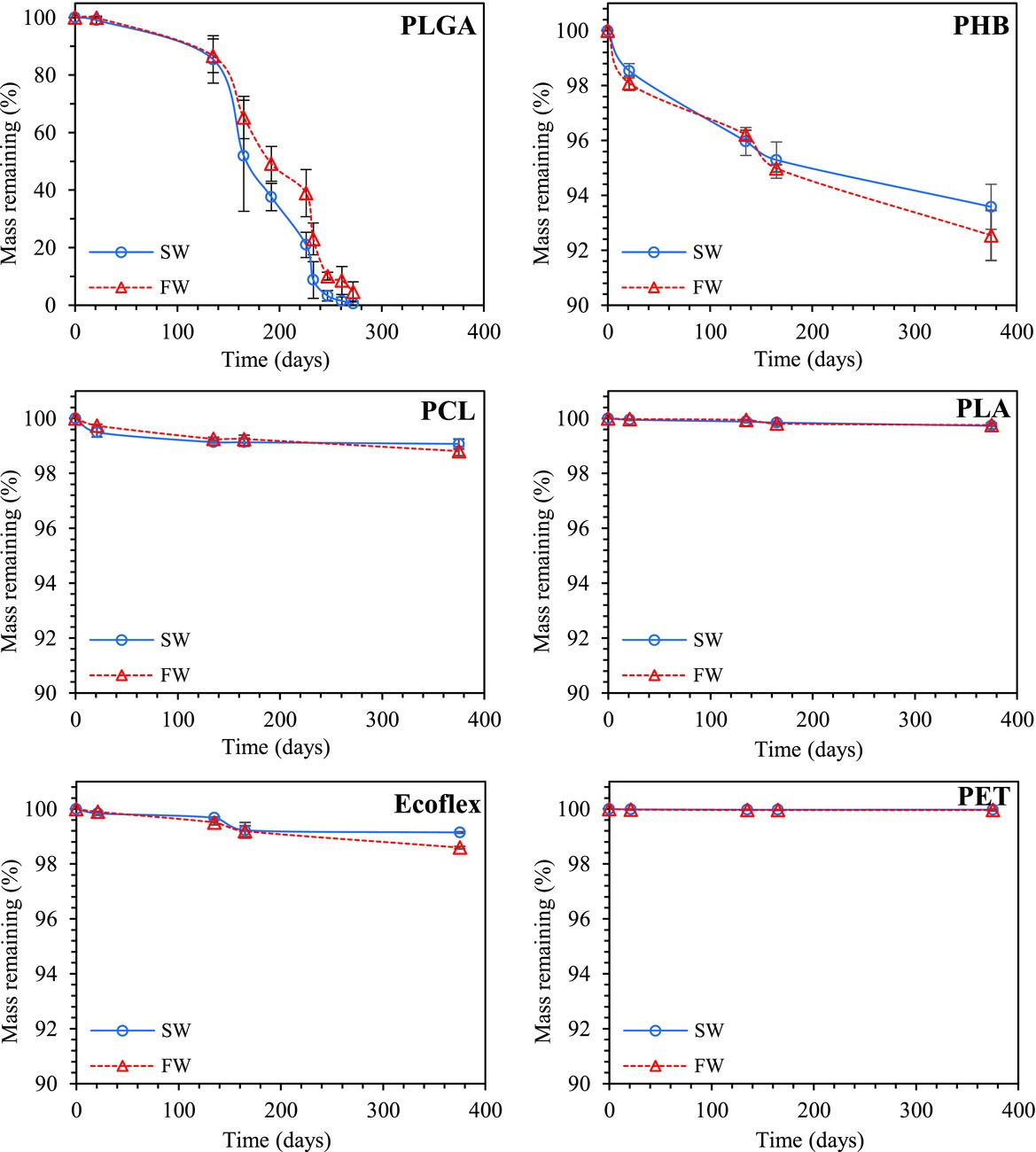

Une étude de 2017 effectuée par des chercheurs de l’université de Bayreuth en Allemagne nous éclaire beaucoup sur le sujet. Les chercheurs ont comparé la dégradation de différents plastiques, biodégradables ou conventionnels, sur un an, en eaux douces et salées, à 25°C. Leur étude prouve que les polymères biodégradables ne le sont que sous certaines conditions précises de température, d’humidité, de lumière, d’oxygène, et de micro-organismes. Des conditions qu’on retrouve dans un environnement artificiel et industriel. L’étude commence par souligner que « seul un nombre limité d’études se focalisent sur la dégradabilité de polymères biodégradables dans l’eau et montrent des résultats discutables puisque différentes méthodes ont été utilisées pour mesurer le degré de dégradation. »

Les conclusions sont sans appel : le bioplastique PLGA (poly(lactic‐co‐glycolic acid)) a montré une dégradation totale en 270 jours. Par contre le PHB (poly(3‐hydroxybutyrate)) a perdu 8.5% de masse en 1 an ! Le PCL (polycaprolactone) et le PLA (polylactic acid), qui sont aussi des plastiques biosourcés, n’ont pas montré de dégradation significative du tout. Ce qui veut dire que la plupart des polymères soi-disant biodégradables ne se dégradent même pas dans des conditions naturelles. Ceux-ci doivent théoriquement être récupérés par les industriels pour être traités. Au regard de ces études, leur appellation même est une tromperie manifeste. Mais une supercherie qui rapporte gros.

Le plastique biodégradable n’est donc pas une solution. Qu’en est-il des bioplastiques compostables ?

Chris Goodall, analyste environnemental et auteur de How to Live a Low-carbon Lifestyle, note « J’ai essayé de composter des sacs qui sont notés ‘biodégradables’ et ‘compostables domestiquement’ mais j’ai complètement échoué ». Et oui, certains plastiques sont notés compostables, peut-être, mais, eux aussi, seulement dans des conditions industrielles (d’après le standard D6400 de ASTM) ! Là aussi, des tests ont montré que des plastiques compostables le sont uniquement dans des conditions physiques impossibles à rencontrer dans le milieu naturel.

Par exemple, le PLA (acide polylactique), un des bioplastiques les plus utilisés (notamment par Wal-Mart, McDonald’s, Del Monte, Marks & Spencer), fabriqué le plus souvent à partir du maïs, ne peut être composté que dans des conditions anaérobies (sans oxygène) à 60 degrés. Sauf que les usines de traitement qui permettent cette décomposition ne traitent pas les emballages en question. Pour cette raison, de nombreuses entreprises sont revenues aux plastiques conventionnels après avoir testé le PLA, comme Innocent, la célèbre marque de jus de fruits de Coca-Cola, ou Anson, une des plus grandes entreprises d’emballage plastique alimentaire en Grande-Bretagne. Sainsbuy’s affirme quant à lui avoir décidé de ne pas utiliser de PLA à cause du maïs OGM dont il est issu.

Mais pourquoi ces usines de compostage industriel ne traitent-elles pas les emballages ? En fait, il y a aussi le problème élémentaire du tri, très complexe et souvent irréalisable en pratique. Les entreprises de recyclage doivent investir dans des équipements afin de pouvoir séparer les bioplastiques du reste des déchets. Pire, beaucoup de ces entreprises considèrent que le bioplastique contamine le flux de recyclage. Les plastiques conventionnels ne se recyclent évidemment pas de la même manière que les bioplastiques, qui finissent donc souvent en décharge avec le reste. Dans ces décharges, ils ont une chance de se dégrader sans oxygène, ce qui relâche paradoxalement du méthane (un gaz à effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2). De plus, cette dégradation est très lente, puisque dans ces conditions, la température et l’ensoleillement sont trop faibles (voir l’étude mentionnée plus haut). Comme le souligne Peter Skelton, de WRAP (Waste and Resources Action Programme), « Juste parce que c’est biodégradable ne signifie pas que c’est bien. Si ça va en décharge ça donne du méthane. Seulement un pourcentage est capturé ». Le reste du méthane part évidemment dans l’atmosphère, alimentant le changement climatique.

La distinction entre plastiques biosourcés et plastiques biodégradables n’est d’ailleurs pas anodine. Des plastiques biosourcés mais qui ont les mêmes propriétés chimiques que leurs cousins conventionnels vont être soumis aux mêmes procédés et résultats de recyclage. Par contre, les bioplastiques qui possèdent des structures chimiques nouvelles devraient être considérés au cas par cas comme de nouveaux matériaux à part entière. Ainsi, leur recyclage ne sera pas possible de la manière conventionnelle, et il faudra absolument qu’un tri efficace soit mis en place pour éviter de les mélanger avec les plastiques traditionnels. Et par quel précédé industriel trier ces nombreux types de plastiques ? Autant dire que la tâche est pharaonique.

Le compost et la biodégradation des plastiques sont souvent cités comme solutions écologiques, mais on constate qu’ils ne sont pas mis en place dans la pratique. Cela nécessite par ailleurs de demander au consommateur de faire la différence entre ce qui doit aller au recyclage et ce qui doit aller au compost : savoir la différence est une chose, mais faire la différence quand on a le produit devant les yeux en est une autre. Pour une épluchure de courgette ça devrait aller, mais pour détecter une bouteille de bioplastique ressemblant en tout point à une bouteille normale, c’est moins évident. Autant le dire, rares seront ceux à faire cet effort. Nous nous retrouvons ainsi face à une problématique systémique pire encore tant il existe de plastiques différents.

La confusion des consommateurs est un point essentiel dans l’appréhension de la globalité des effets de ces bioplastiques, que ce soit lors de la production (on ne peut pas demander au commun de pouvoir vérifier d’où vient la matière biologique ayant servi à fabriquer un bioplastique utilisé quelques minutes), ou lors du tri des déchets : la ressemblance parfaite entre une bouteille de PLA et une bouteille de PET, en dépit des petits logos, fait que le consommateur ne se pose pas la question et les deux finissent dans la même poubelle, alors que certains bioplastiques sont compostables.

À Paris par exemple, le compost domestique est rare, et le compostage industriel inexistant : « Le programme local de prévention des déchets, adopté en 2012 par la ville de Paris, évite soigneusement la question d’une collecte séparée des matières organiques et insiste beaucoup sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le précédent plan, validé en 2007, précisait clairement que cette collecte n’était pas envisageable à cause d’une trop grande densité de population et de l’exiguïté des locaux poubelles. » nous confirme Basta!. On ne peut pas compter sur le consommateur pour éviter de jeter les bioplastiques dans la boîte à recyclage classique, d’autant plus que la communication des municipalités sur le tri sélectif essaie tant que possible d’insister sur la simplicité.

Dernier mirage : le sac en plastique oxo-dégradable

Il s’agit d’un sac en plastique conventionnel à base de pétrole auquel a été rajouté un oxydant qui va dégrader le sac à la lumière et à la chaleur de l’environnement en quelques années. On appelle ce type de plastique « oxo-biodégradable » (ou oxo-fragmentable). Un nom trompeur car ce plastique n’a en fait rien de biodégradable.

Outre le fait que leur dégradation crée des microparticules (de plastique mais aussi d’additifs divers) qui se retrouvent dans l’environnement, ces plastiques ne peuvent pas facilement être réutilisés, ni recyclés. Ce genre de sac finit donc bien par disparaître à notre vue, mais ses micro-particules vont se répandre autour de nous et polluer ainsi que tous les êtres vivants dont l’homme au bout de la chaîne alimentaire. Et nous savons aujourd’hui que ces particules invisibles peuvent constituer un danger plus important encore que des déchets de grande taille que nous pouvons collecter et traiter manuellement.

Or l’industrie semble désormais décidée à utiliser les plastiques oxo-biodégradables non seulement dans des sacs mais aussi dans d’autres objets composés de plastique. Des objets dont la durée de vie est alors réduite. Sous couvert d’écologie, tout semble indiquer une forme d’obsolescence programmée pour forcer les consommateurs à racheter des objets de fait non recyclables et dangereux pour la Nature. Une pétition a d’ailleurs été mise en ligne pour demander l’interdiction du plastique oxo-dégradable aux Nations Unies.

En finir avec la supercherie systématique

C’est simple, la désinformation est constante ! Citons l’exemple de Volvic et de sa “bouteille végétale” : bien que le processus de fabrication de certains bioplastiques PET utilise des végétaux, le produit fini est strictement identique à du plastique classique sur le plan moléculaire. Autrement dit, le PET est un plastique classique, pas un bioplastique. Des évidences que les marques ne s’encombrent pas de rappeler aux consommateurs persuadés de faire une bonne action en achetant leurs produits.

Autre exemple, Veolia qui a eu l’idée de transformer des déchets en plastiques. C’est donc de l’upcycling, c’est-à-dire de l’optimisation de déchets. Sur la forme, l’idée est également louable. Mais ici on en fabrique des plastiques tout aussi classiques – avec un potentiel polluant identique – sans remettre en question leur usage. C’est à dire, on transforme des déchets avec un procédé énergivore en… déchets, l’essentiel du plastique produit étant utilisé à très court terme.

On peut dès lors se demander si ces entreprises ne surfent pas tout simplement sur la vague écologistes mainstream et l’inscrivent dans une démarche marchande classique qui, elle, n’a pas changé son objectif premier : générer des profits.

Snehal Desai, chef marketing pour NatureWorks, une entreprise qui fabrique des bioplastiques, explique « Nous avons besoin d’alternatives aux pétroles. L’industrie britannique ne devrait pas résister au changement. Nous devrions concevoir pour l’avenir et pas le passé. En Europe Centrale, Taiwan et ailleurs, les polymères de NatureWorks sont largement acceptés comme un matériel compostable ». Bien sûr, cela va dans le sens de cette notion de progrès, si chère au capitalisme et donc à ces “entreprises innovantes”. C’est d’ailleurs un reproche qui est souvent fait aux gens qui prônent la décroissance ou la remise en question du productivisme aveugle : ils seraient dans le passé… La seule issue est à la production de masse, désormais imaginée verte. Même chose pour Reed Paget, directeur de management chez Belu : « L’industrie de l’emballage en Grande-Bretagne ne veut pas de compétition. Elle a une vision à court terme et bloque l’éco-innovation ». Il souligne aussi qu’il est trop tôt pour juger la nouvelle technologie. Sauf que c’est exactement le même argument utilisé par l’industrie phytosanitaire pour pouvoir mettre sur le marché les nouveaux pesticides qu’ils fabriquent. Tant que le mal n’est pas démontré, ces nouvelles technologies sont utilisées sans modération jusqu’à ce que leurs limites soient découvertes à la surprise générale. Trop tôt pour les technologies, mais trop tard pour la planète ? Qui porte donc une vision de court terme ? Les écologistes, ou les industriels qui mettent sur le marché des produits dont l’impact est inconnu au nom de leur liberté d’entreprendre ?

L’effet rebond ignoré

Enfin, reste une notion fondamentale qui ne peut être oubliée : l’effet rebond ou paradoxe de Jevons. Il a été observé que l’effet « positif » d’une nouvelle technologie ou ressource énergétique n’élimine pas forcément l’utilisation de la technologie précédente dans un système en croissance. Le plus souvent même, celles-ci s’additionnent, ainsi que leurs impacts négatifs. C’est ce qui est également observé dans le domaine de la transition énergétique où la demande globale en énergie fossile ne fait qu’augmenter et la nouvelle offre énergétique « verte » s’ajoute à ce total des productions. La notion de transition est inexistante, contrairement à la perception de celle-ci. Le principe de croissance reste au cœur de ce système.

En faisant croire à la population qu’on règle le problème des emballages plastiques, on les incite à consommer d’autres emballages plastiques, et en plus grande quantité, alors que c’est justement cette consommation qui fait partie du problème. Par exemple, les grandes surfaces proposent de plus en plus de produits « frais » conditionnés en barquettes de plastique 100% recyclable. Barquettes qui termineront le plus souvent leur vie dans une poubelle classique. C’est la raison pour laquelle les industriels ne remettent jamais en question l’achat d’emballages plastiques. On préfère inventer un emballage “écologique” plutôt que de questionner l’existence de cet emballage. On peut y voir un parallèle manifeste à d’autres structures de la société capitaliste qui tentent désespérément de se donner des airs d’écologie pour survivre dans un monde physique qui peine à soutenir leur perpétuation.

Là où se concentre toute la gravité de ce sujet : il y a aujourd’hui quantités d’inventions, souvent high-tech, censées nous sauver de la crise écologique. Et celles-ci sont dans l’incapacité structurelle de résoudre la crise en cours. Non pas du fait même de leur existence dans bien des cas, mais parce qu’ils sont conçus par et pour un certain modèle de société. On ne sort toujours pas de cette pensée miraculeuse qu’est la notion de progrès et de croissance. Dans ce modèle, rien ne peut arrêter le progrès (et le cycle de production-croissance-consommation qui en découle) et c’est grâce à ce progrès que nous allons sauver la planète. C’est cette vision anthropocentrée qui nous a par exemple conduit à enfouir nos déchets nucléaires faute de mieux, en attendant que le “progrès” puisse en résoudre le problème. La question même de la nécessité de produire toujours plus – d’énergie, de plastique, de routes, de voitures,.. – n’est pas à l’ordre du jour. On nous refuse même ce débat en politique, dans les débats télévisés, dans l’entreprise.

Comme on l’a vu avec NaturePlast, les industriels se persuadent même que le consommateur prendrait davantage conscience des enjeux climatiques grâce à ces inventions à moitié “écologiques”. Mais nous pourrions aussi émettre une hypothèse contraire : quand on offre une pseudo-solution au consommateur, on lui donne l’impression que tout va bien, qu’il peut souffler et croire en un capitalisme vert radieux. Il devient donc moins conscient des enjeux climatiques structurels et perpétue une consommation classique dans l’attente d’un miracle technologique qu’on lui promet depuis 30 ans. Il ne remet pas en question le système dans lequel il évolue.

En définitive, il apparaît que les inventions comme les bioplastiques, cités comme solution à la crise du plastique, nous poussent surtout à consommer toujours plus d’emballages, et ainsi détournent notre attention de solutions plus holistiques, structurelles et profondes, comme le zéro-déchet ou une réglementation stricte. Une démarche radicale qui veut s’attaquer au problème à la source. Nous allons devoir tôt ou tard y passer. Remettre en question notre modèle tout entier, ou attendre son effondrement inévitable sans pouvoir en contrôler les conséquences sociales, avec un risque manifeste de violences.

C’est la notion centrale du zéro-déchet : « Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ». Pour l’inévitable, la démarche s’articule autour de quatre mots-guides, commençant tous par la lettre R :

-

Refuser

-

Réduire

-

Réutiliser ou Réparer

-

Recycler

Ce n’est pas pour rien que Refuser est premier de la liste, et Recycler dernier. Le recyclage doit être un dernier recours. Pas la première solution. La démarche zéro-déchet est parsemée d’embûches, mais c’est justement parce qu’elle attaque le problème à la racine, au lieu d’en effleurer la surface. Quand serons-nous prêts à vraiment changer nos habitudes ?

– Tunui Franken & Mr Mondialisation

Nos travaux sont gratuits et indépendants grâce à vous. Afin de perpétuer ce travail, soutenez-nous aujourd’hui par un simple thé ?