« Si vous pensez ne pas être concerné par 25% des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique en cours, ne lisez pas les pages qui suivent. » Voitures électriques : retour vers le futur ? Un dossier sur les limites du tout électrique et l’urgence de changer de modèle, par Frédéric Moreau.

A la mémoire de Stuart Scott.

Chaque année quand l’hiver vient, mes compatriotes, déjà sommés de fermer le robinet quand ils se brossent les dents, reçoivent un courrier de leur fournisseur d’électricité les enjoignant à baisser le chauffage et à éteindre les lumières superflues en cas de vague de froid, afin de prévenir une surcharge du réseau et un éventuel black-out.

Parallèlement, le gouvernement français, endossant fort à propos le rôle de publicitaire au service des constructeurs automobiles nationaux dans les entreprises desquels il a des actions [1], fait la promotion toujours plus active de la voiture électrique. Celle-ci existe pourtant depuis la fin du XIXème siècle (le tout premier prototype de véhicule électrique date de 1834), prévoyant d’ailleurs d’interdire à la vente les voitures à moteur thermique dès 2035, suivant ainsi les directives européennes. Voitures électriques qu’il faudra bien sûr recharger, y compris, et tout spécialement si on veut pouvoir mettre dans l’habitacle un chauffage particulièrement vorace, pendant les vagues de froid.

Comme généralement la voiture électrique, tant vantée pour être LA solution à la limitation des émissions de CO2 responsables du changement climatique, alimente débats et controverses se focalisant surtout sur son autonomie, qui dépend des batteries embarquées et de leur capacité de recharge, et accessoirement sur l’origine du lithium qu’elles contiennent et l’origine de leur fabrication, la curiosité m’a amené à m’intéresser à tous les autres aspects très largement oubliés, et très probablement à dessein.

Car le problème majeur, comme on va le voir, n’est pas tant la nature de l’énergie que le véhicule lui-même dans lequel elle est utilisée pour le mouvoir, ainsi que tout ce qui par ailleurs le lui permet. Les modifications technologiques que ce changement d’énergie implique sont surtout motivées, sans qu’on le clame sur tous les toits, par une baisse de production du pétrole conventionnel, dont le pic est intervenu en 2008 d’après l’IEA (Agence internationale de l’énergie), baisse jusqu’à présent compensée par les pétroles issus des sables bitumineux et de la fracture hydraulique de la roche-mère (schiste), et non par une récente prise de conscience et sensibilisation à la protection de l’environnement qui rendraient soudain les décideurs vertueux, altruistes et désintéressés.

En effet, l’effet de serre est connu depuis 1820, le rôle du CO2 dans son amplification depuis 1856, et l’émission de ce gaz dans l’atmosphère par la combustion de carburants issus du pétrole depuis quasiment les débuts de l’automobile, comme la plupart des pollutions contre lesquelles les populations n’ont en fait jamais cessé de lutter [2], sans être bien souvent suivies par les pouvoirs publics (l’invention du pot catalytique date de 1898, mais il aura fallu attendre quasiment un siècle avant de le voir adopté et généralisé).

Économie d’échelle

Il y a plus d’un milliard de voitures particulières dans le monde (1,41 milliard exactement en incluant les véhicules utilitaires et les commerciales), contre 400 millions en 1980, dont le remplacement intervient au bout de quinze ans en moyenne.

En ce qui concerne les voitures électriques, les batteries représentent encore pour l’instant 30% de leur coût, et leur longévité, en termes d’altération de leur capacité de recharge qui ne doit pas descendre en-deçà d’un certain seuil, est en moyenne de dix ans. Mais cette longévité peut être singulièrement mise à mal par l’utilisation intermittente du véhicule, le recours systématique aux recharges rapides, le chauffage ou la climatisation selon la température extérieure, et le style de conduite du conducteur.

Il y a donc fort à parier qu’au terme de cette période les propriétaires feraient alors le choix de remplacer tout le véhicule, à ce stade fortement déprécié, plutôt que les seules batteries en bout de course, ce qui pourrait amputer le cycle de renouvellement actuel d’un tiers ; pour le plus grand bonheur des constructeurs.

Évidemment, ceux-ci promettent déjà des batteries bien meilleur marché et dotées d’une espérance de vie de 20 ans, voire beaucoup plus, équipant des véhicules conçus pour rouler un million de kilomètres ― ce que faisaient déjà certains modèles thermiques, soit dit en passant. En d’autres termes, la fin de l’obsolescence, qu’elle soit ou non programmée.

Mais doit-on vraiment croire sur parole les promesses de ces industriels, bien souvent les mêmes que ceux qui n’ont pas hésité à truquer les émissions réelles de leurs véhicules, comme l’a révélé le scandale du dieselgate ? On est en droit d’être dubitatif. De toutes manières, l’émergence de l’Inde et de la Chine (28 millions de véhicules neufs vendus en 2016 dans l’Empire du Milieu), contribue à accroître constamment ce nombre de voitures en circulation. Rien qu’à Beijing, on enregistrait 1500 nouvelles immatriculations par jour en 2009, et désormais, avec l’instauration de quotas, l’attente pour une carte grise atteint jusqu’à huit années.

Extractivisme et matérialité, gouffres énergétiques

Pour le moment, alors que piaffent encore d’impatience des milliards de conducteurs potentiels, il s’agit donc de construire tous les quinze ans plus d’un milliard de voitures particulières pesant entre 800 kilos et 2,5 tonnes, la moyenne européenne tournant autour de 1,4 tonnes (et 2 tonnes aux États-Unis), soit en début de chaîne environ quinze tonnes de matières premières par voiture, mais certainement beaucoup plus si on inclut les minerais nécessaires dont on extrait les métaux et terres rares.

En 2050 on en comptera, au taux d’accroissement actuel, plus du double, voitures qu’on remplacerait alors peut-être tous les dix ans contre quinze aujourd’hui. Ces matières premières, il faut d’abord les extraire avant de les transformer. Les excavateurs, les dumpers (tombereaux miniers pesant plus de 600 tonnes en charge pour le CAT 797F) et autres engins de chantier, qu’il a aussi fallu d’abord construire, fonctionnent au diesel, voire au fuel lourd, pour développer la puissance nécessaire. Puis il faut concasser ces minerais, et les purifier en utilisant pour cette opération au moins 200 m³ d’eau par tonne lorsqu’il s’agit de terres rares [3]. Comme une voiture électrique en contient entre 9 et 11 kilos, c’est en amont, et selon le métal recherché et sa dilution, entre 8 et 1200 tonnes de minerai brut qu’il faut extraire et raffiner pour en obtenir au final un seul kilo. Les divers minerais, répartis de par le monde par les aléas de la géologie, doivent aussi être acheminés, d’abord par camions roulant au diesel, puis par vraquiers (cargos) naviguant au fuel lourd, comme 100% du transport maritime commercial, qui inclut aussi de lourdes infrastructures portuaires, vers d’autres lieux de transformation.

Une voiture, c’est un assemblage de dizaines de milliers de pièces, dont une carrosserie ainsi que nombre de pièces mécaniques métalliques. Il n’est donc pas non plus possible, après l’indispensable extraction minière, de faire l’impasse sur la sidérurgie. La production d’acier requiert le double de charbon, dont une partie est transformée au préalable en coke dans des fours chauffés de 1000°C à 1250°C pendant 12 à 36 heures selon la qualité initiale, que la tonne de minerai de fer nécessaire auquel le coke est ensuite mélangé avec un fondant (la craie) dans des hauts-fourneaux chauffés de 1800 à 2000°C [4].

Comme il s’agit désormais d’alliages sophistiqués, et qu’il n’est bien souvent possible ni d’en retrouver les qualités et les propriétés initiales après refonte, ni d’en séparer les éléments constitutifs, sauf parfois au prix d’une dépense énergétique tellement prohibitive qu’elle en rend l’opération totalement injustifiée, les aciers alliés (une bonne dizaine d’alliages différents) constitutifs d’une voiture sont le plus souvent recyclés en fer à béton [5] plutôt qu’en nouvelles carrosseries, comme on voudrait nous le faire croire, dans un « mouvement perpétuel » vertueux qui de plus s’affranchirait de la dépense énergétique.

Pour faire une analogie, il n’est pas non plus possible de « décuire » un gâteau pour en récupérer en les isolant les uns des autres les ingrédients (œufs, farine, sucre, beurre, lait, etc.) dans leur état originel.

Vers 1950, « la consommation énergétique de la mobilité motorisée accapare […] plus de la moitié de la production mondiale de pétrole et le quart de celle de charbon » [6]. Quant à l’aluminium, s’il est bien plus cher que l’acier c’est surtout qu’il est aussi beaucoup plus gourmand en énergie – son processus de fabrication à partir de bauxite, en plus d’être infiniment plus polluant, en exige trois fois plus [7] –, et qu’il est donc très émetteur de CO2. Le verre aussi est énergivore, sa fusion intervenant entre 1400°C et 1600°C, et une voiture en contient environ 40 kg.

Une voiture, c’est aussi l’usage dispersif de métaux pour les peintures et vernis, qui signifie là encore extraction minière en amont et industrie chimique en aval. Du pétrole pour les plastiques et composites, 375 litres étant nécessaires pour en fabriquer les 250 kg incorporés en moyenne dans chaque voiture, difficile si ce n’est impossible à recycler (tout comme les pales d’éoliennes, autre production de la pétrochimie, parfois simplement enterrées dans certains pays lorsque elles sont démantelées).

Certains plastiques ne peuvent être recyclés qu’une seule fois, comme les bouteilles en PET transformées en chaises de jardin ou en pull-overs ; lesquels seront ensuite transformés en… rien [8] . Du pétrole également pour les pneus, chacun en réclamant 27 litres, roue de secours comprise, pour une citadine classique — et plus de 100 litres pour un pneu de camion. Du cuivre pour les câblages et bobinage, une voiture électrique en consommant quatre fois plus qu’une voiture thermique. Cuivre dont l’extraction, en plus d’être polluante, d’autant qu’il est souvent combiné à d’autres métaux toxiques comme le cadmium, le plomb, l’arsenic, etc., est particulièrement destructrice (technique du mountain top removal, montagne arasée par le haut pour la concasser entièrement tellement le cuivre est désormais dilué), mais aussi extrêmement exigeante en eau.

Le Chili, et sa mine à ciel ouvert de Chuquicamata, fournit 27,5% de la production mondiale et a consommé à cette fin 516 millions de m³ d’eau en 2018. Eau qu’il a fallu pomper et surtout acheminer in situ dans un incessant trafic de camions citernes, l’aquifère sous le désert d’Atacama étant en voie d’épuisement.

Les populations locales sont d’ailleurs souvent privées d’eau, monopolisée par l’industrie minière (quand ce n’est pas par Coca-Cola…) qui la rejette contaminée par les produits chimiques utilisés lors des opérations de raffinage, ou évaporée dans des bassins de décantation, en plus d’être intoxiquées par leurs autres rejets. Les conditions humaines d’extraction et de raffinage, comme le graphite en Chine, où son épuisement la fait désormais en importer du Mozambique, ou le cobalt et le coltan au Congo, ont été régulièrement dénoncées par des organismes comme l’UNICEF et Amnesty International.

Et bien sûr, le lithium pour les batteries des voitures électriques, concentré à hauteur de 70% sur les haut plateaux andins (Bolivie, Chili et Argentine), en Australie, et en Chine, là où sont déjà produits 90% des terres rares, occasionnant ainsi une dépendance stratégique qui limite singulièrement, on le devine sans peine, les revendications portant sur les droits de l’homme.

La Chine qui lorgne aujourd’hui sur les terres rares que recélerait l’Afghanistan, pays pas particulièrement réputé pour sa pluviométrie à l’anglaise favorisant leur raffinage sans impacter les populations, une négociation avec des Talibans qui reprennent le pouvoir après le départ des troupes américaines ne la dérangerait probablement pas. La problématique du recyclage des batteries a déjà été traitée à maintes reprises. Non seulement il reste pour l’heure bien moins onéreux d’en fabriquer de nouvelles, le prix du lithium représentant pour l’instant moins de 1% du prix final de la batterie, mais de plus leur recyclage peut être une nouvelle source de pollutions, en plus d’être gros consommateur d’énergie.

Voilà brossé à grands traits ce qui se cache derrière la construction des seules voitures, qui génère chacune de 12 à 20 tonnes de CO2 selon les diverses études menées, quelle que soit l’énergie : pétrole, électricité, bouse de vache ou même eau plate, avec laquelle elles sont ensuite censées fonctionner. De gigantesques industries d’extraction minières et pétrolières, sables bitumineux et fracture hydraulique compris. Des industries sidérurgiques et chimiques. D’innombrables industries secondaires connexes (équipementiers) et de nombreuses externalités non listées (assureurs, banquiers, auto-écoles, centre de contrôle technique, etc.). Des flux continus de matières à l’international via les transports terrestres et maritimes, voire aériens par avions-cargos pour certains produits semi-finis, et toutes les infrastructures et les équipements que ça implique. Le tout étroitement imbriqué et interdépendant, pour que finalement elles prennent la forme définitive qu’on leur connaît dans les usines des constructeurs automobiles, certains n’hésitant pas à délocaliser aussi cette phase finale d’assemblage pour augmenter la marge bénéficiaire.

Il faut rappeler ici que toutes ces industries sont avant tout des « sociétés à but lucratif ». On ne peut d’ailleurs guère être plus explicite avec cette dénomination légale et administrative définissant leur raison d’être et leur motivation. Car on oublie trop souvent que même si elles expriment parfois des idées qui semblent rejoindre les préoccupations environnementales d’une partie du grand public, l’environnement étant un « créneau porteur » dans lequel s’engouffrent également nombre de startups, elles ne le font que si elles vont d’une manière ou d’une autre dans le sens de leurs intérêts économiques.

à gauche : Los Angeles, USA. à droite : échangeur de Huangjuewan, Chine.

On the road again

Une fois sorties des usines, encore faut-il que toutes ces voitures, censées être « propres » pour les modèles électriques, aient des routes pour y circuler. Elles ne manquent pas en France, pays au réseau routier parmi les plus denses au monde, avec plus d’un million de kilomètres de routes couvrant 1,2% du pays, soit de quoi en quadriller la surface totale en délimitant des carrés de 550 mètres de côté ; ce qui permet d’ailleurs de comprendre pourquoi cette fragmentation du territoire, habitat naturel d’espèces animales autres que la nôtre, participe grandement à cette chute dramatique de la biodiversité que pourtant on déplore.

Au niveau mondial, ce sont 36 millions de kilomètres de routes et près de 700.000 km supplémentaires construits chaque année, sur lesquelles on étale 100 millions de tonnes de bitume (produit pétrolier) par an, et une partie des 4,1 milliards de tonnes de ciment produits annuellement, contributeur à hauteur de 8% du CO2 émis à raison d’une tonne de ce gaz par tonne de ciment produit (moyenne mondiale), même si certains dans l’hexagone se targuent de fabriquer du ciment « propre », les industries propres étant très tendance, mélangé pour en faire du béton à du sable.

Comme le rappelle Michèle Constantini, du magazine Le Point dans un article du 16 septembre 2019, 40 à 50 milliards de tonnes de sable marin et de rivière (soit un cube d’environ 3 km de côté pour une densité moyenne de 1,6) sont extraits chaque année. Matériau d’ailleurs en voie de raréfaction puisque le sable terrestre, érodé par le vent, est impropre à cet usage. Une part bien loin d’être négligeable de ces milliards de tonnes de béton, matériau destructeur s’il en est, sert non seulement à la construction des routes et autoroutes, mais également à toutes les autres infrastructures connexes : les ponts, les tunnels, les échangeurs, les aires d’autoroute, les parkings, les garages, les centres de contrôle technique, les stations-services et stations de lavage, et toutes celles liées plus ou moins directement à la mobilité motorisée, ce qui en France fait grimper à 3%, soit 16.500 km², la surface du territoire couverte par le réseau routier dans sa globalité.

Le rythme actuel de l’artificialisation des sols, tous usages confondus, est équivalent à la surface d’un département et demi par décennie, alors que la France métropolitaine est déjà artificialisée à de 5,6% à 9,3% selon les méthodologies utilisées (l’européenne CORINE Land Cover (CLC), ou la française Teruti-Lucas 2014 [9]), soit sur respectivement de 30.800 km² à 51.150 km², dernier chiffre qu’on peut représenter sur cette carte de France par un carré de 226 km de côté. Une surface de sol stérilisée rendant très long et très difficile son retour ultérieur à d’autres usages, et d’où la faune sauvage est bien entendu irrémédiablement chassée et la flore détruite.

En termes de pollution aux microparticules, la voiture électrique fait aussi beaucoup moins bien que la voiture thermique car, on l’a vu, elle est beaucoup plus lourde, ce qui sollicite d’autant plus les plaquettes de freins et accroît l’usure des pneus et du revêtement de la chaussée. Là encore, les partisans de la voiture électrique invoqueront l’efficacité de son frein moteur, alors que la conduite en ville, domaine de prédilection de la voiture électrique au regard de son autonomie limitée qui la fait bouder sur route, ne favorise guère la nécessaire anticipation de son usage. Un frein moteur qui pourrait déjà être largement utilisé pour les véhicules thermiques, surtout diesel, ce qui n’est à l’évidence pas le cas sauf chez de rares conducteurs.

Une récente étude publiée en mars 2020 par Emissions Analytics montre que cette pollution est jusqu’à mille fois pire que celle due aux gaz d’échappement, à présent beaucoup mieux maîtrisée. Cette usure, combinée à celle du revêtement de la chaussée, génère 850.000 tonnes de microparticules, qui pour beaucoup finissent dans les océans, quantité qui montera à 1,3 millions de tonnes dès 2030 si le trafic continue d’augmenter. La fausse bonne idée de la voiture hybride, censée assurer la transition entre le thermique et l’électrique en combinant les deux motorisations, alourdit encore les véhicules, qui atteignent alors en Europe deux tonnes et plus, ce qui accroît d’autant les frictions et l’usure qui en résulte, et l’engouement pour les SUV va encore aggraver le problème.

Fée électricité… ou sorcière bien aimée ?

Quand on parle de mobilité motorisée, il faut parler de l’énergie qui la rend possible, sur laquelle justement tout le monde se focalise presque exclusivement, et un comparatif entre les deux sources d’énergie, fossile et électrique, s’imposait.

La production électrique française était de 537 TWh en 2018 et on peut la comparer à celle qui serait nécessaire pour faire fonctionner la totalité des véhicules en circulation en 2050, lorsque la dernière voiture à moteur thermique vendue fin 2034 aura exhalé son dernier soupir chargé de CO2. Une fois la quantité de carburants routiers consommés annuellement, un peu plus de 50 milliards de litres en 2018, convertie en son équivalent d’énergie électrique – chaque litre de carburant pouvant en produire 10 kWh -, on se rend compte que les carburants routiers ont environ le même potentiel énergétique que celui fourni par la production électrique actuelle — supérieure à la consommation nationale, le surplus de 12% étant exporté vers les pays limitrophes.

Ce qui signifie a priori qu’il faudrait la doubler (en réalité, pour les raisons qu’on va découvrir, ne l’augmenter « que » de 50%, tout de même) pour substituer l’électricité au pétrole dans l’ensemble du parc routier… tout en prétendant réduire de 50% celle assurée par les centrales nucléaires [10].

Évidemment, les aficionados de la voiture électrique, à ce stade toujours supposée être propre s’ils ont manqué d’attention en lisant ce qui précède, s’indigneront en rappelant, avec d’ailleurs juste raison, que son rendement théorique, c’est-à-dire la part d’énergie consommée transformée effectivement en énergie mécanique entraînant les roues, est bien supérieur à celui d’une voiture à moteur thermique : 70% (une fois soustraite des 90% généralement avancés par ses plus fervents partisans la déperdition, loin d’être négligeable, lors de la recharge des batteries, et en amont tout au long du réseau entre la centrale qui produit l’électricité et la borne de recharge) contre 40%.

Mais c’est oublier un peu trop vite que la masse d’une voiture chargée de batteries, pesant de 300 à 800 kg selon les modèles, est à performance et confort égaux supérieure d’un bon tiers à celle d’une voiture thermique.

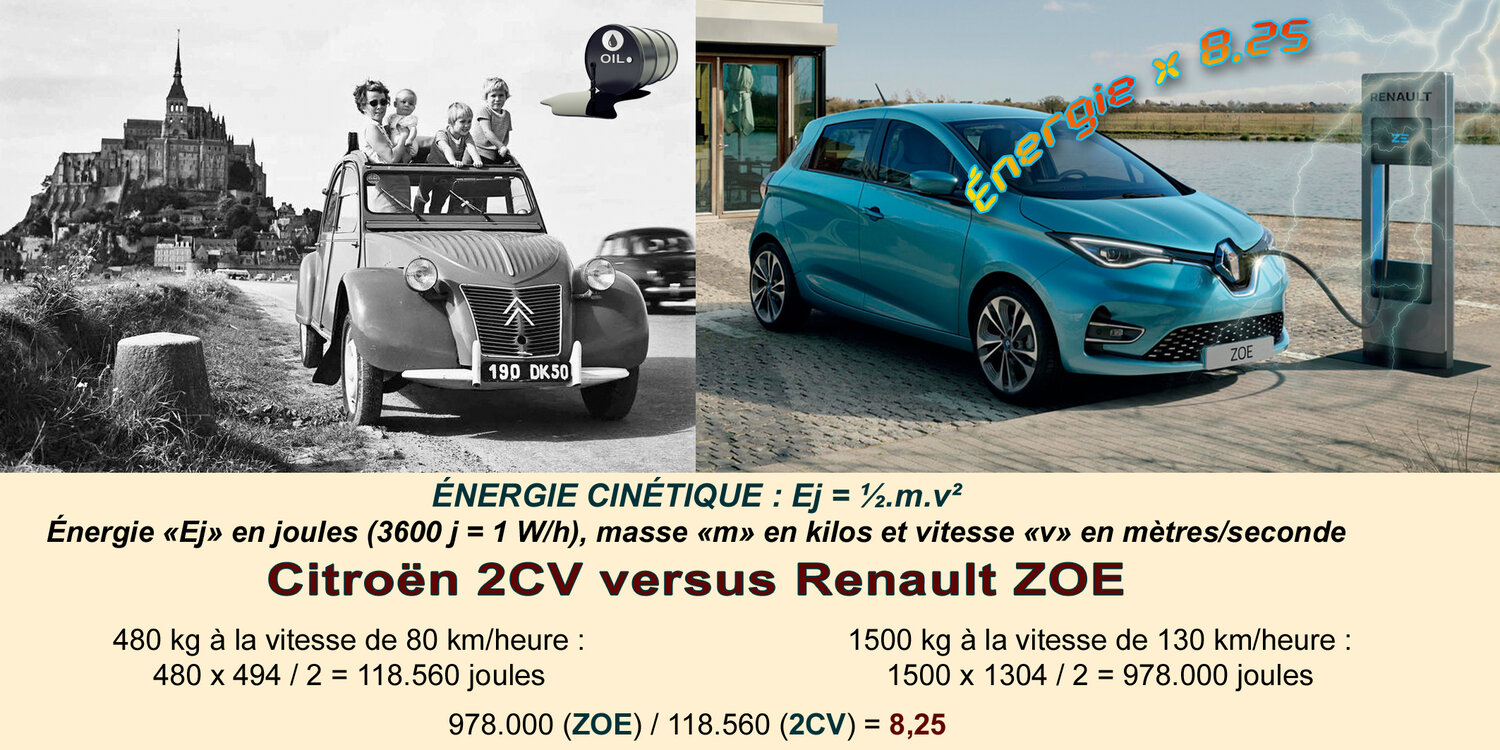

Reprenons notre calculette avec la ferme intention de ne pas violer impunément les lois de la physique qui veulent que plus un objet est massif, plus on veut le faire se déplacer rapidement, et plus il faudra lui fournir d’énergie pour atteindre cet objectif, et appliquons la formule de l’énergie cinétique (Ej=½mv², ou Ej est l’énergie en joules (1 watt = 3600 joules), m la masse en kilos et v la vitesse en mètres/seconde) pour se livrer à un comparatif entre un véhicule de 1200 kg doté d’un moteur thermique, et un véhicule électrique de 1600 kg, tous deux se déplaçant à 80 km/h. Une fois appliqué le rendement respectif des deux motorisations aux résultats obtenus préalablement par cette formule, on constate que le gain final en termes d’énergie au départ nécessaire pour amener les véhicules à la vitesse désirée, ne serait plus que de 24% environ, puisqu’une partie s’est dissipée pour mouvoir le poids supplémentaire.

Comme les voitures ne cessent au fil des décennies de prendre de l’embonpoint (+47% en 40 ans pour les voitures européennes) et de la puissance, gage de vitesse malgré l’inutilité théorique due aux limitations légales, on peut aussi appliquer ce calcul en comparant l’énergie cinétique d’une Citroën 2CV pesant 480 kg roulant à 80km/h avec une Renault ZOE électrique de 1500 kg prenant l’autoroute à 130 km/h.

Le jugement est sans appel puisqu’en termes d’énergie brute, et avant toute autre considération (comme le rendement respectif des deux motorisations, l’inertie, l’aérodynamisme, la réduction des frottements, etc., qui influeront sur la consommation finale nécessaire au maintien du véhicule à la vitesse atteinte) et polémique qui viseraient à noyer le poisson pour se cramponner à sa conviction même si elle viole les lois physiques (dit autrement, une dissonance cognitive), l’énergie cinétique de la ZOE est huit fois supérieure à celle de la 2CV !

Ce qui tend d’abord à confirmer que la Deuche, tant pour sa construction, son entretien, sa longévité que pour sa consommation fut probablement, comme l’affirment certains, la voiture la plus écolo de l’histoire. Mais surtout qu’en matière d’économie d’énergie, et à défaut de promouvoir la marche à pied, le vélo, les transports en commun, et surtout, surtout la sobriété dans ses déplacements — en perdant cette fâcheuse habitude de faire parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres juste pour se promener, voire pour tuer le temps —, donc promouvoir la décroissance (une obscénité abominable pour nos politiques, et la plupart des économistes classiques néolibéraux qu’ils écoutent religieusement), il faudrait surtout se remettre à fabriquer des modèles le plus léger possible et en brider la vitesse maximale.

Car si la formule de calcul de l’énergie cinétique est une constante physique brute qu’on ne peut évidemment prendre telle quelle pour calculer la consommation réelle d’un véhicule, elle permet néanmoins de calculer l’énergie qu’il faut au départ procurer à une masse immobile donnée pour la déplacer à une vitesse définie. C’est donc un marqueur fiable pour établir une comparaison et confirmer à ceux pour qui ça ne semble jusqu’à présent pas si évident que ça, que plus on est lourd, plus on va vite, et plus on consomme d’énergie, quelle qu’en soit la nature ; les pilotes de Rafale, leur avion consommant jusqu’à 8000 litres de kérosène à l’heure à pleine puissance, le savent bien. La loi de la gravitation universelle démontrée par Isaac Newton a l’avantage d’être une autre loi physique beaucoup plus facile à démontrer : il suffit de se jeter du haut du toit de l’immeuble pour la vérifier.

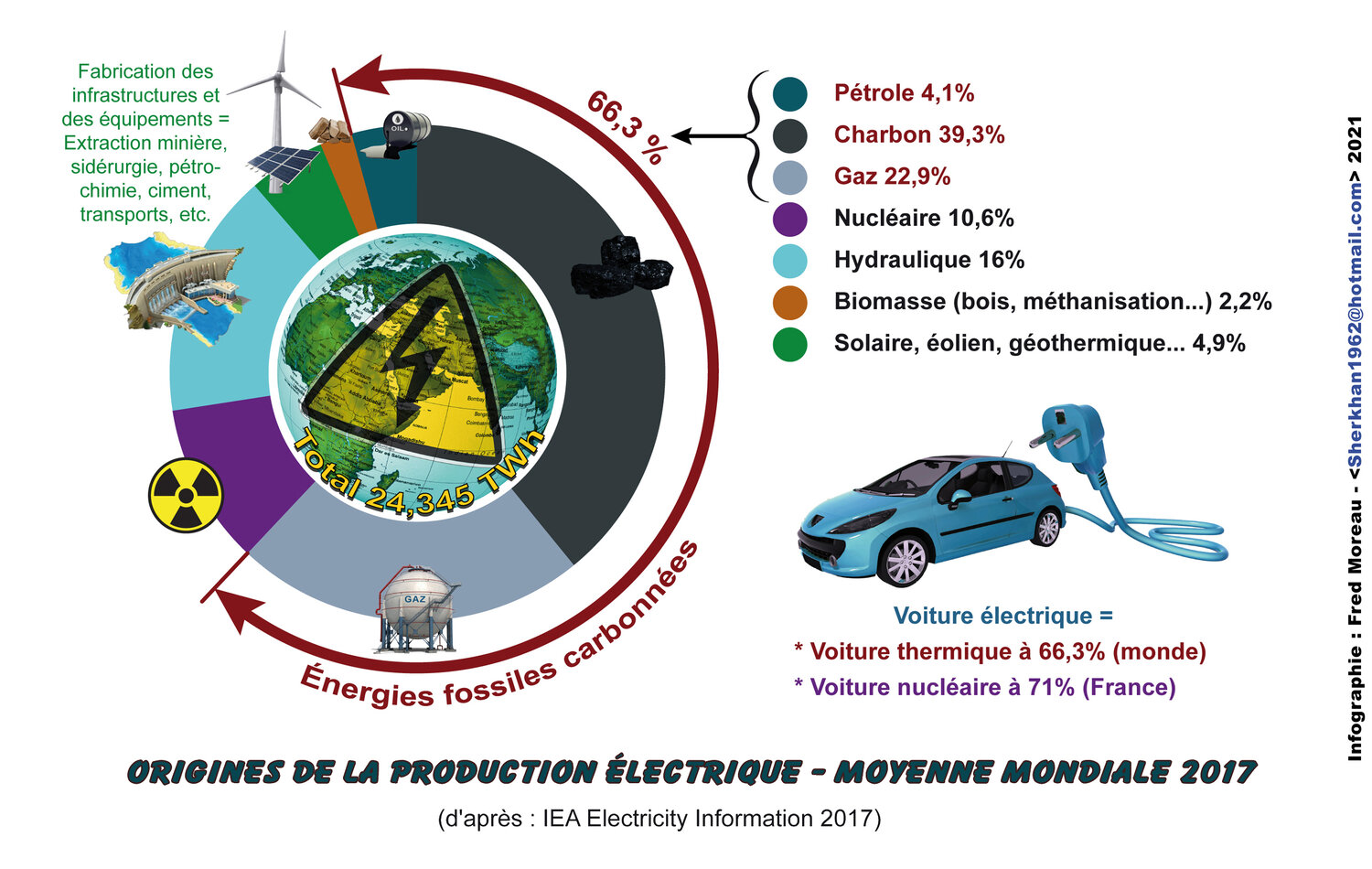

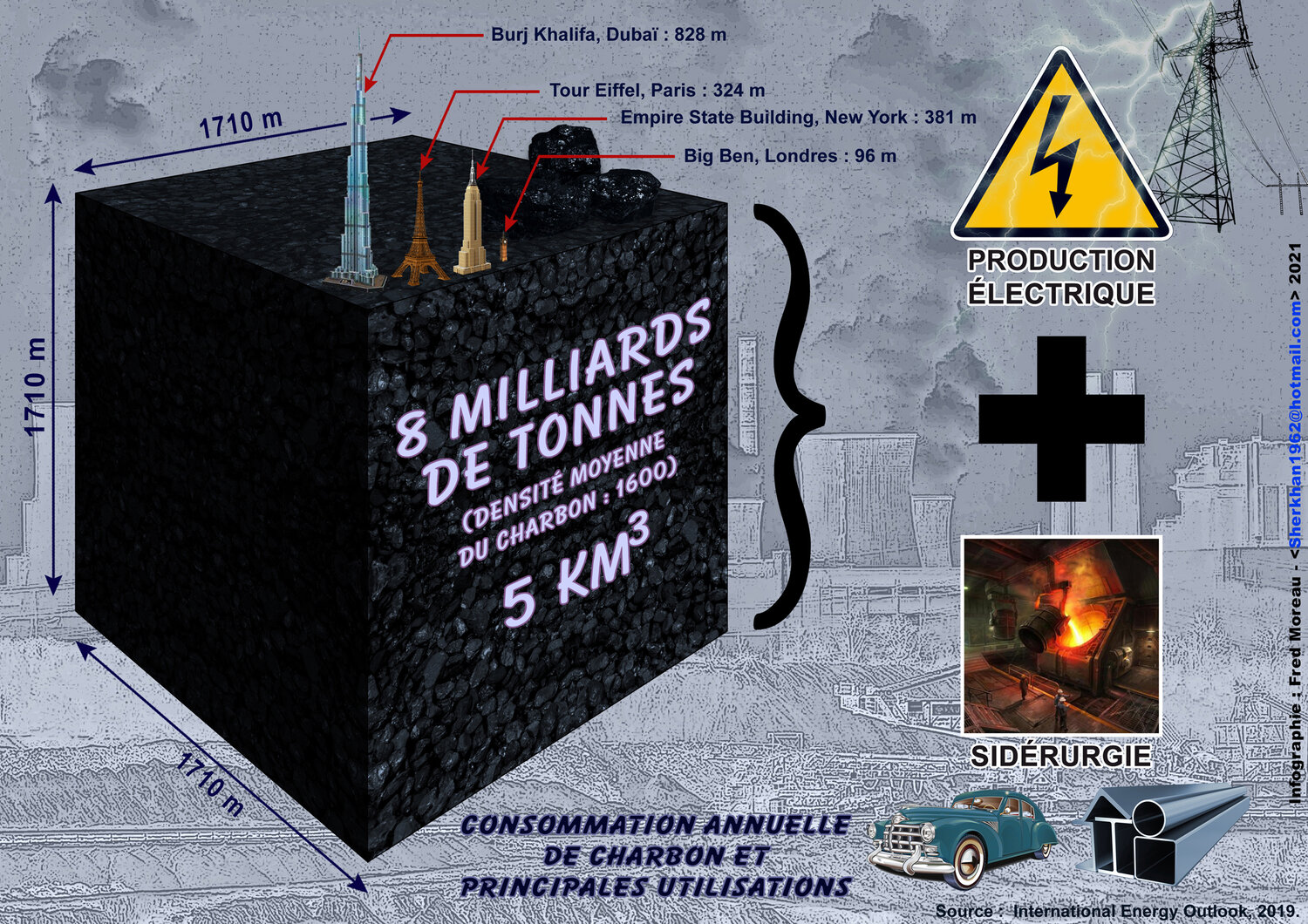

Ce comparatif sommaire effectué, il faut à présent s’intéresser d’un peu plus près à la source d’approvisionnement en électricité, car si c’est une énergie perçue comme propre car elle sort tout simplement du mur (la magie initiale de « la fée électricité » a fini par s’éroder quelque peu avec le temps), sa production ne l’est pas forcément, loin de là. Assurée dans mon pays, qui peut ainsi se vanter de limiter son impact carbone, à 71% par les centrales nucléaires, elle l’est en moyenne dans le monde à 64 à 70% (fluctuations selon les années) par les énergies fossiles — 38 à 42% par des centrales à charbon [11], dont près de la moitié en Chine qui en ouvre une par semaine, et hormis Donald Trump peu de personnes oseraient affirmer avec l’aplomb qu’on lui connaît que le charbon est propre, 22 à 25% par des centrales à gaz, et 3 à 5% par des centrales au fuel.

La production d’électricité est d’ailleurs responsable de 41% des émissions de CO2 dues à la combustion de carburants fossiles, émissions auxquelles s’ajoutent les changements d’utilisation des sols (déforestation, etc.), en première place devant les transports, et nos dirigeants sont souvent enclins à oublier qu’en matière de pollution atmosphérique et de gaz à effet de serre, ce qui sort par la porte, ou le rideau de l’isoloir, a la fâcheuse tendance à systématiquement revenir par la fenêtre. On peut donc en conclure que si les Français qui roulent en voiture électrique roulent en réalité dans une « voiture nucléaire » pour les deux-tiers de sa consommation, et qu’ils considèrent peut-être que les déchets nucléaires sont anodins et bien gérés, dans le monde les conducteurs de voitures électriques roulent en réalité pour les deux tiers aux énergies fossiles, sans bien souvent s’en rendre compte.

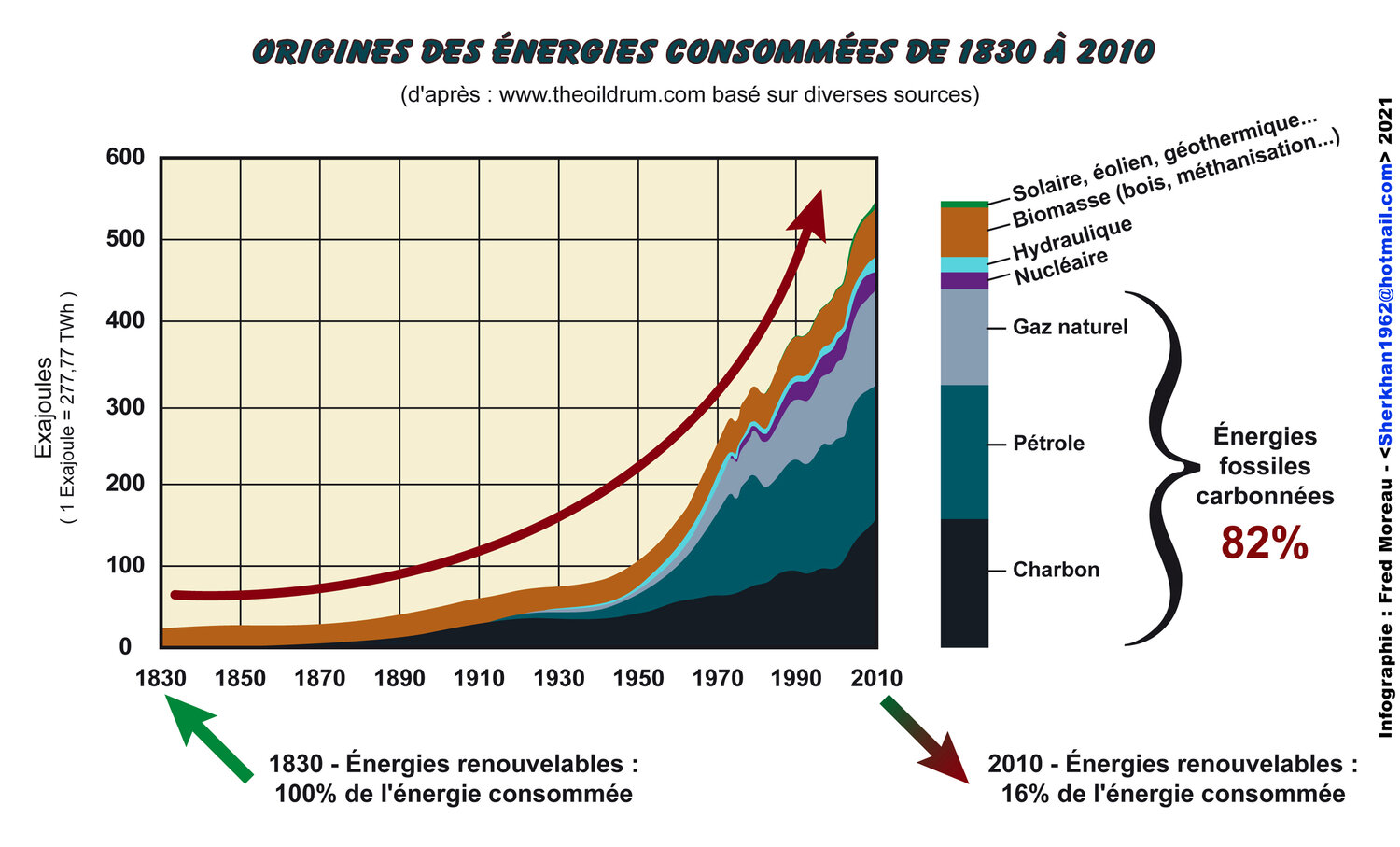

Le cumul des mandats…énergétiques, ou l’illusoire transition

Si la part du solaire et de l’éolien tend à augmenter, de manière globale la consommation d’énergie augmente, toutes sources confondues — développement, démographie (sujet tabou trop longtemps négligé), nouveaux usages, comme le numérique sous toutes ses formes (12% de l’électricité consommée en France, et 3% dans le monde, chiffre en constante augmentation, le numérique étant désormais plus émetteur de CO2 que le transport aérien).

Le numérique est d’ailleurs également en concurrence avec les véhicules, mais qu’il équipe aussi de plus en plus, en ce qui concerne la consommation de métaux et terres rares. Et en y regardant de plus près, on constate donc non pas une substitution mais un empilage. Ce qui est parfaitement logique puisque l’industrie des renouvelables, ainsi qu’à un moindre niveau celle de l’hydraulique (barrages), demande en amont du pétrole, du charbon et du gaz pour fabriquer, entretenir et plus tard renouveler les équipements d’apparence on ne peut plus propre, certes, une fois installés sur un toit ou dans un champ, qui plus tard produiront de l’électricité prétendue « verte » qu’il faut acheminer via un réseau.

Cette électricité va alimenter en énergie des machines, qu’il faut construire, et dont on ne questionne jamais au départ l’existence et la finalité. On oublie presque systématiquement, par exemple, les 600 à 1500 tonnes de béton du socle, souvent non réutilisé (changement de modèle ou de technologie dans l’intervalle, absence de financement prévu pour le démantèlement, etc.), qui maintient l’éolienne en place, béton également difficile à recycler (en le concassant pour s’en servir de charge comme le gravier) sans une nouvelle dépense énergétique conséquente, voire 5000 tonnes pour les éoliennes offshore.

Même l’hydrogène, que les techno-futuristes et techno-solutionnistes invétérés nous vantent à présent comme l’énergie propre, quasi gratuite et illimitée de demain, est issue du gaz naturel, donc d’une énergie fossile émettrice de CO2 — et d’oxydes d’azote à effet de serre bien supérieur à ce dernier. Sans compter que convertir une énergie en une autre — car l’hydrogène n’est pas une énergie primaire (sauf sur le soleil), c’est-à-dire une énergie existant à l’état naturel, comme le bois ou le charbon, exploitable quasi immédiatement— occasionne toujours une déperdition (entropie et lois de la thermodynamique, la physique empêchant une nouvelle fois de rêver au mythique 100% propre, 100% recyclable et, tant qu’on y est, au mouvement perpétuel).

Ainsi la consommation de pétrole, loin de baisser comme espéré, a au contraire augmenté de près de 15% en cinq ans, passant de 35 milliards de barils en 2014 à 40 milliards en 2019. Qui plus est, l’industrie et les services ne peuvent en aucun cas se résigner au caractère aléatoire de l’intermittence inhérente aux énergies renouvelables, et faute de pouvoir dire à un conducteur d’attendre que le vent daigne bien se remettre à souffler, tout comme le meunier d’autrefois l’attendait pour moudre le blé, ou le soleil à briller pour recharger sa ZOE, et à défaut de pouvoir la stocker en grandes quantités, des solutions de production d’électricité pilotables restent indispensables pour prendre le relais.

L’ingénieur de l’École des Mines Jean-Marc Jancovici a ainsi calculé que pour mettre en charge tous les soirs pendant deux heures les 32 millions de voitures électriques appelées à remplacer les 32 millions de voitures thermiques que compte actuellement le pays (plus d’une pour deux habitants), il faudrait multiplier par sept la capacité actuelle de cette électricité disponible sur demande en passant de 100GW à 700GW de puissance. Ainsi, au lieu de réduire le nombre des installations les plus polluantes, ou de celles jugées à tort ou à raison (plutôt à raison d’après les habitants de Tchernobyl, Three Miles Island et Fukushima) potentiellement dangereuses, en les remplaçant par des installations de production d’énergie renouvelable, il faudrait donc paradoxalement les augmenter.

Ces installations « vertes » sont en outre beaucoup plus gourmandes en matières premières par kWh produit comparativement aux centrales thermiques classiques [12], surtout pour les éoliennes offshore (qui demandent, en plus du béton et de l’acier, des kilomètres de câbles de grosse section supplémentaires), et beaucoup plus invasives en termes de surface au sol nécessaire pour leur implantation qui va jusqu’à plusieurs centaines de fois plus à production égale.

Qui plus est, on retrouve les centrales nucléaires parmi ces installations pilotables, alors même que le changement climatique en cours commence à rendre problématique le refroidissement de celles qui sont situées près de cours d’eau dont le débit est de plus en plus fluctuant, et dont l’eau, quand bien même elle resterait abondante, peut être trop chaude en période de canicule pour remplir l’usage qui lui est dévolu, conduisant parfois à leur arrêt provisoire. Ce problème se retrouvera aussi avec nombre de barrages hydro-électriques, la disparition des glaciers menaçant leur approvisionnement, comme c’est déjà le cas dans certaines régions du monde (Himalaya, Andes…), et le réchauffement climatique accélèrant l’évaporation des lacs de retenue.

L’individualisme contraint à la lumière de l’Histoire

Après ce tour d’horizon, une seule conclusion rationnelle s’impose, à savoir qu’on ne s’est absolument pas posé les bonnes questions au départ.

Comme dit l’historien Bernard Fressoz [13], le choix de la voiture individuelle fut probablement le pire que nos sociétés aient jamais fait, alors que notre espèce pro-sociale a passé des centaines de milliers d’années dans l’entraide, la collaboration et la mutualisation des moyens, ce qui, avec son intelligence, lui a d’ailleurs garanti sa survie. Pourtant, ce ne fut pas véritablement un « choix », mais bien une contrainte imposée au départ aux populations par la conversion des inventeurs/artisans d’un secteur automobile encore balbutiant — dont la production restreinte était écoulée auprès d’une clientèle fortunée tout aussi restreinte, les premières voitures étant avant toutes choses de gros jouets, comme les jets privés d’aujourd’hui, pour riches amateurs de sensations fortes — en véritables industriels.

Main dans la main avec les pétroliers et les fabricants de pneus pour rationaliser la production, en appliquant scrupuleusement les recettes du taylorisme, et développer les chaînes de montage, comme celle de Ford pour son modèle T en 1913, ces industriels permirent ensuite l’accès de l’automobile aux classes moyennes, finissant par créer au fil des décennies les conditions d’obligation d’usage qu’on connaît aujourd’hui.

C’est d’ailleurs ce même trio (General Motors, Standard Oil et Firestone principalement, ainsi que Mack Truck et Phillips Petroleum) qui est accusé, et condamné en 1951 par la Cour Suprême des États-Unis, de s’être employé à détruire consciencieusement les réseaux de tramways, donc les transports en commun électriques, profitant après le Krach de 1929 de « l’aubaine » de la Grande Dépression qui fragilisait les dizaines de compagnies privées les régissant. Discrédités et sabotés de toutes les façons possibles et imaginables — concurrence déloyale, corruption d’élus et de hauts fonctionnaires, et recours aux pratiques mafieuses comprises —, les trams furent remplacés dans un premier temps par des bus, puis par des voitures [14] .

Il faut ici replacer ces orientations sur fond de guerre idéologique débutée des décennies avant la guerre froide « officielle » que nous rapporte une Histoire tout aussi officielle : le collectivisme socialiste — les idées socialistes et anarchistes, importées dès la fin du XIXème siècle par les immigrants venus d’Europe et de Russie, jugées subversives car entravant la poursuite d’intérêts privés « légitimée » par le protestantisme [15] — contré avec la bénédiction de l’État par l’individualisme libéral.

Ce libéralisme débridé d’un pays adepte du « no limits » allait aussi promouvoir la maison individuelle d’un « rêve américain », opposable idéologiquement, rendu possible par la voiture particulière, ce qui explique si bien la géographie américaine d’aujourd’hui, viable uniquement grâce aux carburants fossiles [16].

Et aujourd’hui, plus grand monde aux États-Unis ne se rappelle que les habitants des villes n’y voulaient pas de voitures, accusées de monopoliser l’espace public, blâmées pour le bruit qu’elles faisaient et leurs mauvaises odeurs, effrayantes par leur vitesse, et surtout dangereuses pour les enfants qui jusque-là jouaient dans les rues. Des monuments à la mémoire de ceux qui perdirent la vie sous leurs roues érigés au cours de manifestations rassemblant des milliers de personnes le rappellent douloureusement [17]. En Suisse, le canton des Grisons interdit la circulation automobile sur tout son territoire au début du XIXème siècle, et ce n’est qu’un quart de siècle plus tard, après dix votations populaires confirmant cette interdiction, qu’elle fut finalement levée.

La dystopie redoutée par l’écrivain George Orwell dans son 1984 était en réalité déjà largement en cours à l’époque de sa rédaction en ce qui concerne l’automobile. En effet, en pratiquant le révisionnisme, en occultant ou en travestissant délibérément les vérités historiques, pourtant établies de longue date et très bien documentées, on confirme bien que « celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle l’avenir ».

Un avenir présenté comme inéluctable et allant de soi, qu’on vante souvent de façon rétroactive, car replacées dans le contexte de l’époque les réticences étaient pourtant énormes [18], dans la mythique d’un «progrès» principalement technique loin d’être unanimement plébiscité, née au siècle des Lumières. D’un progrès qui ne saurait être que constant et linéaire, source d’une prospérité, d’un confort et d’un bonheur sans cesse accrus dont le corolaire serait, une fois le concept de propriété privée acté, l’acquisition permanente de nouvelles possessions matérielles quasi illimitées rendues accessibles par la production de masse, comme tout droit sorties d’une corne d’abondance, et à l’accès à des loisirs qui demandent eux aussi des infrastructures pour les satisfaire ; le tourisme international, par exemple, n’est en aucun cas immatériel, ce dont on devrait se rendre compte quand on monte dans un avion en métal et qu’on descend dans un hôtel en béton.

Avec la voiture électrique, il s’agit donc bien moins de « sauver la planète » que de sauver son confort personnel auquel aujourd’hui on tient tant.

Et surtout de sauver le modèle économique existant qui réussit si bien à une petite minorité. Cette minorité n’a eu de cesse, par intérêt personnel, de faire confondre la fin et les moyens en assimilant liberté de se déplacer et motorisation de ce déplacement qui lui serait intrinsèquement lié, comme l’a fait sans vergogne le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, en déclarant devant les constructeurs automobiles, que « la voiture c’est la liberté » [19] ; on pourrait peut-être lui suggérer d’aller en Chine et ses désormais monstrueux embouteillages pour en convaincre les Ouigours et les Tibétains, entre autres minorités.

Ce modèle est pourtant bâti au mieux sur le syllogisme, au pire sur le mensonge éhonté et délibéré de l’un des fondateurs de notre Économie moderne, le Français Jean-Baptiste Say : « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques » [20]. Cette discipline, qui se prétend une science tout en s’affranchissant allègrement des contraintes de l’environnement physique d’un monde fini qui devrait, quant à lui, se soumettre à ses théories, a néanmoins, en épuisant ses ressources censées être inépuisables et en détruisant son environnement, sa biodiversité, et sa stabilité climatique vieille de dix mille ans qui a rendu l’émergence des civilisations qu’on connaît possible, permis aux industries automobiles de prospérer pendant plus d’un siècle. Elles bâtirent ainsi de véritables empires financiers, ce qui leur permet d’investir massivement dans les médias grand public qui font la promotion de la voiture, qu’elle soit ou non électrique, les plaçant dans le top trois permanent des annonceurs publicitaires.

Photo : Margaret Bourke-White, Museum of Fine Arts, Boston

Brandir le spectre du chômage au prétexte que d’innombrables emplois dépendent de cette industrie automobile, même si c’est vrai pour l’instant, c’est aussi ignorer, peut-être volontairement, la réticence passée des populations à l’intrusion des automobiles, qui ne la percevaient absolument pas comme le symbole de liberté, de prestige et le marqueur social, voire comme le symbole phallique et de toute-puissance machiste, qu’elles sont devenues aujourd’hui pour beaucoup [21].

C’est surtout oublier que jusque dans les années 1920 la majorité des gens, du moins en France, n’était pas encore salariée, le salariat étant né au Royaume-Uni avec la révolution industrielle, ou plus précisément capitalistique, à commencer par l’industrie textile : l’enclosure et les workhouses transformèrent paysans et artisans jusqu’alors indépendants en main d’œuvre, en force de travail mise sous la contrainte au service du capital privé en les dépossédant, souvent violemment, des moyens de leur autonomie (l’appropriation des biens communaux), tout comme les esclaves importés le furent de l’autre côté de l’Atlantique ; jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par la machine à vapeur, bien plus économique, qui fut la véritable abolitionniste [22].

À l’évidence, il ne saurait être question pour ceux qui en tirent le plus grand profit, et ceux pour qui elle est un gage de stabilité sociale, et donc un formidable moyen de contrôle, de remettre en cause cette dépendance, dorénavant présentée comme incontournable, de même évoquer ce temps où l’emploi salarié n’existait tout simplement pas, soit pendant 300.000 ans, l’âge de notre espèce.

Ils ne cessent de nous répéter de diverses manières que « le mode de vie américain [et par extension occidental] n’est pas négociable » [23] et que « il n’y a pas d’alternative » [au libéralisme débridé] [24].

Dès lors, ne serait-ce qu’oser rappeler des faits historiques pourtant avérés et abondamment documentés comme ceux qui précèdent et qui éclairent sur le « comment a-t-on bien pu en arriver là ? », est souvent perçu arbitrairement par ceux qui y ont intérêt, singulièrement égocentrés, comme l’expression d’idéologies politiques néfastes qu’il faudrait combattre résolument, convaincus comme ils le sont d’une sorte de « destinée manifeste » revisitée qui les investirait d’une mission civilisatrice chargée d’imposer de gré ou de force la modernité, le progrès, et les technologies (sophistiquées et novatrices comme il se doit) qui vont avec à toutes les nations et à tous les peuples, en étouffant les contestations et en discréditant systématiquement toutes les autres formes d’organisations sociales si elles menacent les intérêts privés de quelques-uns ; McCarthy, Milton Friedman et quelques autres ne sont jamais bien loin.

De notre côté, ne nous éternisons donc pas non plus sur la négociation du financement du Parti Nazi, à la veille des élections (démocratiques) qui lui firent remporter la victoire, par vingt-quatre des principales entreprises allemandes, dont Opel, Daimler — futur Mercedes-Benz, et BMW, pour ne citer que les constructeurs automobiles, en 1933 ; nous passerions en effet pour de dangereux révolutionnaires en suggérant par là, en ne faisant pourtant que retourner la critique, que le capitalisme, qu’il soit libéral ou bien évidemment d’État auquel il se confond alors, s’accommode décidément très bien des régimes totalitaires.

STUPÉFIX ! Retour de la pensée magique et engourdissement de la raison

Aujourd’hui, le « développement durable », comme la « croissance verte », les « énergies propres » et la voiture « zéro émission carbone » (comme on l’a clairement vu plus haut avec la seule sidérurgie), ne sont qu’autant d’oxymores n’ayant pour objectif que d’assurer la pérennité des industries sur lesquelles ce mode de vie s’appuie pour continuer d’enrichir leurs propriétaires et actionnaires.

Y compris les nouvelles industries de l’information et de la communication qui tiennent, elles aussi, à vendre leurs propres produits en lien avec la voiture (comme l’intelligence artificielle pour la voiture autonome, et son potentiel effet rebond dévastateur). De maintenir les systèmes bancaire et financier qui les chapeautent (la dette et les actionnaires, éternels insatisfaits, exigeant de la croissance continue, synonyme de consommation constante puisque découpler le PIB de l’énergie et des flux physiques du monde matériel relève de la pure utopie). Le tout avec la caution des politiques, souvent dans des conflits d’intérêts criants. Et avec encore bien trop souvent l’acceptation plus ou moins inconsciente, ignorante ou irresponsable des populations bercées dans une véritable culture de l’égoïsme — nombre de leurs membres rêvant, « parce qu’ils le valent bien » et parce que « 100% des gagnants ont tenté leur chance », d’être calife a la place du calife — plus que réticentes désormais à consentir la moindre réduction d’un confort matériel, dont on les a si efficacement persuadés qu’il ne peut que croître indéfiniment, rendu possible par la combustion d’énergie longtemps pléthorique et bon marché.

Voilà qui explique le déni de nombre de personnes dans le rôle actif qu’elles tiennent pourtant dans ce consumérisme débridé, moteur du changement climatique, les carburants brûlés dans les transports (de personnes et de marchandises) étant à eux seuls responsables de 25% des émissions globales de CO2, et beaucoup plus si on intègre la fabrication des véhicules et des infrastructures qui leur sont liées.

Beaucoup prétendent, afin de se déculpabiliser, n’être que de pauvres créatures insignifiantes (oubliant qu’elles sont au nombre de huit milliards) ne pouvant en aucun cas être responsables des maux dont les accusent ces méchants écologistes, assimilés à des pastèques par la droite libérale américaine (vert à l’extérieur mais rouge à l’intérieur), et sont prompts à invoquer des cycles naturels, quand bien même le plus souvent ils ne les connaissent même pas (comme les cycles de Milankovitch qui nous dirigent non pas vers un réchauffement, mais vers un refroidissement !) pour trouver une explication facile qui les dédouane et ne remette pas en cause un mode de vie confortable et rassurant ; et si déresponsabilisant.

En effet, les populations, grisées par des prouesses techniques indéniables, sont hypersensibles aux promesses d’innovations aux allures de solutions miracles qui leur éviteraient de « se priver ». La « pensée magique », et ses avatars incarnés comme le Père Noël ou Harry Potter, a tendance à perdurer bien au-delà de l’enfance dans une société hautement technologique, d’autant qu’elle est exaltée par les promoteurs de la pensée positive et du développement personnel (qui ont eux aussi de l’argent à y gagner en vendant la pléthore de livres sur ces sujets), renforçant le sentiment de toute-puissance et l’inclination à l’auto-déification. Mais cette ère s’achève, Homo Deus commence à avoir sérieusement la gueule de bois, et on en paie déjà tous le prix en termes sociaux (les gilets jaunes, par exemple), et en termes de changement climatique, qui ne fait pourtant que commencer, et auquel personne n’échappera, riches et puissants inclus.

«Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.» Arthur C. Clarke, 2001 l’odyssée de l’espace.

À présent, chacun peut juger si la voiture électrique est aussi propre qu’on nous le rabâche en permanence, jusqu’à en faire, comme dans le roman d’Orwell, une vérité établie indiscutable malgré la flagrante contradiction dans les termes (« la guerre c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force»), et si la liberté inaliénable de la mobilité motorisée individuelle sur laquelle nos sociétés modernes sont basées a un avenir radieux en dehors de l’imagination et des fantasmes des sempiternels technophiles qui nous le promettent ; tout comme ils promettaient déjà dans les années 1960 des villes en orbite, des stations spatiales sur la Lune et sur Mars, des fermes sous-marines, des voitures volantes… Et tout comme ils promettaient aussi, il y a 70 ans, et au mépris du plus élémentaire principe de précaution, submergé par un optimisme exalté, de «très bientôt» trouver une « solution » définitive aux déchets nucléaires ; solution qu’on attend encore, glissant en attendant la poussière (radioactive) sous le tapis… ou à Bure.

ont près d’un siècle et demi. Le Futur n’est décidément plus ce qu’il était…

N’est-il pas d’ailleurs curieux, mais surtout extrêmement révélateur, qu’on se soit principalement focalisé sur quasiment le seul problème de la nature de l’énergie qui au final permet à un moteur de fonctionner et de déplacer le véhicule qu’il équipe, dont la conception technique en découle directement, en faisant abstraction de tout le reste ? Un peu comme si on cherchait à rendre la voiture aussi « dématérialisée » que le seraient, paraît-il, le numérique et la nouvelle Économie qu’il permet, ayant réussi à invisibiliser, à faire disparaître comme par magie (et on en revient encore une fois à Harry Potter et à ses sorts) les parcs de serveurs, les équipements divers, les satellites et les fusées pour les mettre en orbite, les antennes-relais, les milliers de kilomètres de câbles, et tout ce que cela implique d’extractivisme et d’industries, pourtant on ne peut plus matériels, ainsi que l’énergie nécessaire pour leur fabrication et leur fonctionnement, les pollutions générés, l’artificialisation des sols, etc.

Dans un rassurant déni dont s’accommode parfaitement notre striatum, situé dans le cerveau [25], certains préfèrent continuer de croire sur parole des économistes cramponnés à leur sacro-sainte croissance infinie comme une bernique à son rocher.

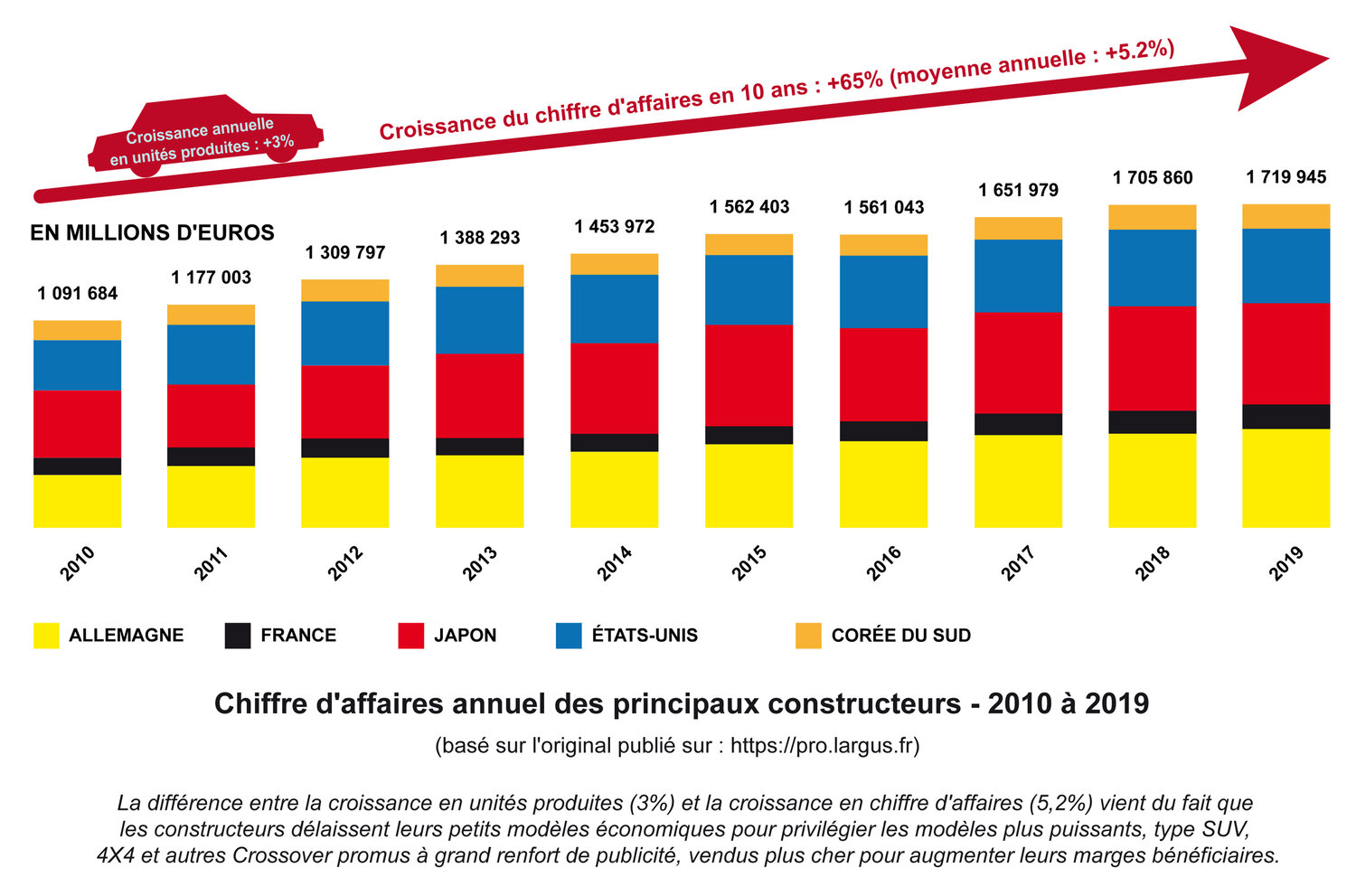

Croire des politiques dont la perception de l’avenir est surtout déterminée par la durée de leur mandat et qui, en plus d’être soumis à son lobbying hyperactif, ont des actions dans un marché automobile mondial approchant les 1800 milliards d’euros par an (+65% en 10 ans, on ne crache évidemment pas sur une telle croissance, qui doit provoquer des orgasmes au ministère de l’Économie et des Finances), soit le PIB 2019 de l’Italie. D’ailleurs, en 2018 les diverses taxes sur les véhicules à moteur ont rapporté 440 milliards d’euros aux pays européens [26], il est donc implicitement hors de question de critiquer, et encore moins de menacer la pérennité de ce secteur industriel devenu garant de la stabilité même des États.

Croire les journalistes qui bien souvent, du moins en France, maîtrisent très mal les sujets qu’ils traitent, quand ils ne se contentent pas de faire entre eux des copier-coller, et sont de plus très majoritairement employés par des médias financés en bonne partie, via entre autres les recettes publicitaires, par les constructeurs automobiles qui ne souffriraient guère la critique ou la contradiction (pas non plus de sujet sur le ciment émetteur de CO2 diffusé sur la chaîne TF1, propriété du bétonneur Bouygues qui fabrique en ce moment les socles des éoliennes de Fécamp).

Et croire des startups dont la vocation première reste de « faire du chiffre », fusse au prix de promesses mensongères qu’ils savent que bien peu de personnes iront débusquer, comme certains panneaux solaires vendus pour fournir plus d’énergie que le soleil n’en dispense pour qui ignore une autre donnée physique, celle de la constante solaire; ce qui revient tout bonnement à faire croire à la biblique multiplication des pains et des poissons.

Alors, au risque de décevoir et de heurter les intimes convictions de certains, voire leur foi, la voiture électrique ne sera jamais « propre», pour ne parler que du véhicule lui-même et des infrastructures qui lui permettent de rouler, car dès lors qu’on transforme de la matière pour la faire passer d’un état à un autre au moyen d’énergie, on dissipe une partie de celle-ci sous forme de chaleur et on obtient immanquablement des sous-produits pas forcément désirés et des déchets.

Ce sont les physiciens qui le disent, des scientifiques, et Greta Thunberg n’a cessé de nous répéter qu’on ferait bien de les écouter. Elle ne sera jamais propre car, comme on l’a vu, sans extraction minière il n’y a pas de charbon, et sans charbon il n’y a pas de sidérurgie, donc ni carrosseries ni pièces mécaniques, et de surcroît la production électrique est amputée de 40% alors qu’elle est appelée à augmenter.

Sans extraction minière, il n’y a pas non plus de cuivre, d’aluminium, d’autres métaux, de terres rares, donc ni moteurs électriques, ni électronique embarquée. Sans extraction pétrolière, il n’y a pas de pétrochimie, donc ni pneus, ni tableaux de bord en plastique, ni pare-chocs, ni joints de portière, ni gaines électriques, ni durites, ni réservoirs de liquide lave-glaces, ni coques de batterie, ni peintures et vernis, ni bitume pour revêtir les chaussées; ni même votre brosse à dents. Sans sable, il n’y a pas de verre, donc ni vitres, ni pare-brises, ni rétroviseurs. Sans sable, il n’y a pas non plus de béton, donc ni routes, ni tunnels, ni ponts, ni drainages, ni parkings, ni garages. On ne construit pas des voitures et des routes à partir de rien, et on ne les construira pas non plus avec du bambou ayant la bonne idée d’être renouvelable, ce qu’on nous avait aussi promis pour les coques de smartphone.

La voiture électrique, c’est simplement le changement dans la continuité sans aucunement remettre en question le principe de l’individualité du véhicule et des déplacements qui ne seraient limités que par les moyens financiers de chacun, l’argent payant les libertés, quelles qu’elles soient, et quand bien même elles s’exerceraient au détriment du plus grand nombre, comme autrefois les indulgences permettaient de racheter le salut de son âme en versant au clergé, chargé de les absoudre, une compensation financière pour des péchés dont, souvent, de moins fortunés avaient été les victimes.

Elle sera donc au mieux juste « un peu moins sale », de l’ordre de 0 à 25% selon les diverses études menées concernant les seules fabrication et alimentation en énergie des véhicules, et beaucoup moins si on intègre toutes les externalités. Maigre avantage compatible avec la baisse de production de pétrole et socialement plus acceptable pour l’instant, certes, surtout de la manière très incomplète et déformée dont on nous présente les véhicules électriques, mais bien vite intégralement englouti sinon dans la seule fréquence éventuellement raccourcie de leur renouvellement (l’avenir le dira), du moins dans l’accroissement annoncé de leur nombre total et de toutes les infrastructures dont ils dépendent, comme les millions de kilomètres de routes supplémentaires, sans compter les potentiels effets rebond qu’on n’a peut-être pas tous anticipés et listés.

Une croissance de 3%, et ce n’est pas une vue de l’esprit mais une opération arithmétique que chacun, y compris les économistes et les politiques, peut vérifier au moyen d’une calculette, signifie un doublement, absolument pas remis en cause, au bout de 23 ans, alors qu’on fera face bien avant à des pénuries de nombre de matières premières, sans même reparler du mur climatique auquel on se heurte déjà.

L’échiquier de Sissa illustre à merveille ce qu’est une croissance exponentielle :

La légende, que nos économistes ne semblent pas connaître, veut que Sissa, l’inventeur du jeu d’échecs, avait demandé au roi Belkib d’être payé en grains de riz en doublant (croissance de 100%) à chaque case le nombre de grains de riz qui se trouvaient sur la case précédente. Mais on obtient alors, une fois rendu à la soixante-quatrième case, un total cumulé de…

18 446 744 073 709 551 615 grains de riz ! Soit la production mondiale (en 2021) de 1 539 années.

La légende veut que Sissa ait finalement été décapité ; comme Louis XVI.

Bretagne, août 2021.

[1] L’État français est le premier actionnaire de Renault avec 15%, et actionnaire de PSA à hauteur de 6,2%.

[2] Jean-Baptiste Fressoz, L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Seuil, 2012 & François Jarrige et Thomas Le Roux, La contamination du monde Seuil, 2017 (The Contamination of the Earth: A History of Pollutions in the Industrial Age, The MIT Press).

[3] Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les liens qui libèrent, 2018, p. 44.

[4] Laurent Castaignède, Airvore ou la face obscure des transports, Écosociétés, 2018, p. 39.

[5] Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010, p. 47.

[6] Laurent Castaignède, op. cit., p. 75.

[7] Laurent Castaignède, ibid., p. 194.

[8] Mais il convient de saluer ici comme il se doit la courageuse initiative d’avoir interdit les coton-tiges et les touillettes.

[9] Résumé de l’expertise scientifique collective, INRA – IFFSTAR, décembre 2017.

[10] Loi de transition énergétique de 2015 qui prévoit cette baisse d’ici 2035.

[11] 8 milliards de tonnes consommés annuellement, le charbon restant le premier émetteur de CO2. International Energy Outlook, 2019.

[12] Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, op. cit., p. 32.

[13] Auteur avec Christophe Bonneuil de L’évènement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Points, 2016 (The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, Verso, 2017).

[14] Matthieu Auzanneau , Or noir. La grande histoire du pétrole, La Découverte, 2015, p.436, ainsi que le rapport rédigé pour le compte du Sénat américain par Bradford C. SNELL, procureur spécialiste des lois anti-trust.

[15] Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, 1964 (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Pantianos Classics, 1905).

[16] James Howard Kunstler, The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America’s Man-Made Landscape, Free Press, 1994.

[17] Peter D. Norton, Fighting Traffic. The Dawn of the Motor Age in the American City, The MIT Press, 2008

[18] Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchantée, La Découverte, 2015 & François Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014.

[19] Journée de la filière automobile, Bercy, 02 décembre 2019.

[20] Cours complet d’économie politique pratique, 1828.

[21] Richard Bergeron, le Livre noir de l’automobile, Exploration du rapport malsain de l’homme contemporain à l’automobile, Éditions Hypothèse, 1999 & Jean Robin, Le livre noir de l’automobile : Millions de morts et d’handicapés à vie, pollution, déshumanisation, destruction des paysages, etc., Tatamis Editions, 2014.

[22] Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, La Découverte, 2013 (Liberalism : A Counter-History, Verso, 2014) & Howard Zinn, A People’s History of the United States, 1492-Present, Longman, 1980 (Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 a nos jours, Agone, 2003) & Eric Williams, Capitalism & Slavery, The University of North Carolina Press, 1943.

[23] Déclaration de George Bush père au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.

[24] Margaret Thatcher.

[25] Sébastien Bohler, Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l’en empêcher, Robert Laffont, 2019.

[26] Source : ACEA Tax Guide 2020, fiscal income from motor vehicles in major European markets.

Image de couverture (gauche) @Inspiration4 / John Kraus – Flickr, (droite) @zach-vessels/Unsplash