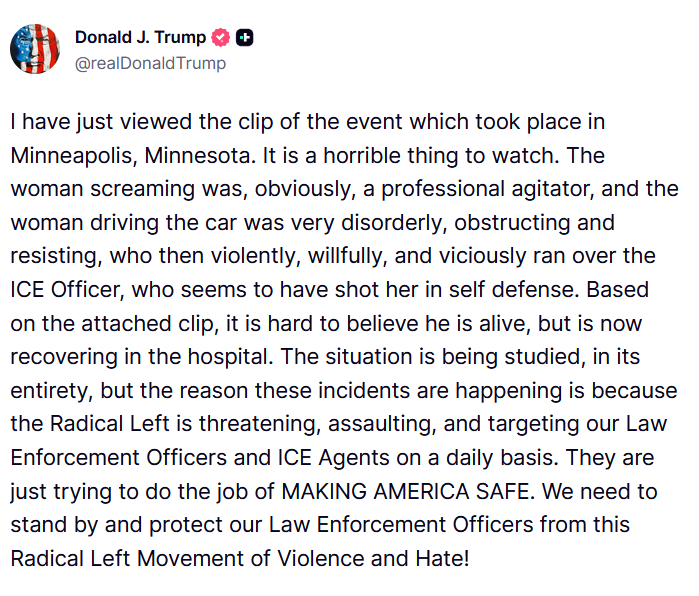

Le 7 janvier 2026, à Minneapolis, Renee Good est abattue de trois balles dans la tête par un agent de l’ICE. La scène est filmée, massivement diffusée et commentée, et les images disponibles contredisent directement le discours des autorités fédérales. Dans la continuité des rafles racistes à travers le pays, ce meurtre expose, par sa visibilité, le fonctionnement ordinaire d’une violence d’État bureaucratisée, militarisée et protégée par l’impunité institutionnelle.

Présenté par les autorités fédérales comme un acte de « légitime défense », ce meurtre s’inscrit pourtant dans une longue série de violences commises par l’ICE. Les vidéos réfutent le récit officiel, tandis que les réactions politiques, les manifestations et la polarisation de l’opinion révèlent une fracture politique profonde. Car au-delà du meurtre de Renee Good et du récent coup d’État au Venezuela, c’est tout un système qui apparaît : une milice fédérale hors de contrôle, un pouvoir qui ment pour légitimer son monopole de la violence, et une normalisation progressive de la violence institutionnelle comme mode ordinaire de gouvernement.

Les faits : chronologie d’une exécution

Le 7 janvier 2026, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) mène une vaste opération de contrôle migratoire dans plusieurs quartiers de Minneapolis, aux États-Unis. Des milliers d’agents fédéraux, armés et masqués, sont déployés à Minneapolis et dans les villes voisines, opérant des raids, des arrestations et des contrôles approfondis dans l’espace public et résidentiel. Cette opération dépasse de loin toute pratique antérieure de l’ICE, tant par son ampleur que par son intensité.

Renee Good, 37 ans, citoyenne américaine, poétesse primée par l’Académie des poètes américains en 2020 et mère d’un enfant de six ans, se trouve sur place avec sa compagne après avoir déposé leur enfant à l’école. Comme d’autres habitant·es, elles s’arrêtent pour observer et documenter l’intervention. Leur présence relève d’une vigilance citoyenne face à une opération perçue comme intrusive et potentiellement dangereuse, non d’une confrontation violente. Les civil·es sont munis de sifflets ; les agents, d’armes à feu. Renee Good n’est ni armée, ni recherchée, ni visée par l’opération en cours. Rien, dans sa situation, ne justifie l’usage de la force, et encore moins de la force létale.

Les images disponibles montrent une scène brève et brutale. Alors qu’elle repart en voiture et avance pour dépasser un véhicule arrêté devant elle, un agent fédéral ouvre le feu. Aucune sommation. Trois balles sont tirées à bout portant, en plein visage.

La scène est filmée par plusieurs témoins. L’un d’eux, qui se présente comme médecin, supplie les agents de le laisser porter secours à la victime. Sa demande est refusée. L’un des agents répond explicitement qu’il « s’en fout ». L’assistance médicale est empêchée. Renee Good meurt sur place, sous les yeux de sa compagne.

Les forces de l’ICE encerclent ensuite la zone, éloignent les témoins et prennent le contrôle total de la scène. Les secours ne sont pas autorisés à intervenir. Les vidéos captent à la fois les derniers mots prononcés par Renee Good avant d’être abattue (« I’m not mad at you » – « Je ne t’en veux pas ») et ceux de l’agent en cause, dont une insulte sexiste (« F*cking b*tch ») proférée après l’avoir tuée.

« Renée était l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais connues »

Peu après le drame, une déclaration de la compagne de Renee Good, Becca Good, a été publiée, contredisant frontalement le récit des autorités fédérales. Elle y décrit Renee comme une personne profondément bienveillante. Le couple venait de s’installer à Minneapolis pour construire une vie plus stable pour leurs enfants.

« Si vous avez déjà rencontré ma femme, Renee Nicole Macklin Good, vous savez qu’avant tout, elle était d’une grande bonté. en fait, la bonté émanait d’elle. »

La mère de Renee, Donna Ganger, a également pris la parole, affirmant que sa fille n’était pas du tout impliquée dans des actions de protestation violente et réfutant les tentatives du Département de la Sécurité intérieure de la présenter comme une antagoniste ou une provocatrice. Elle l’a décrite comme une femme d’une « compassion exceptionnelle », « l’une des personnes les plus gentilles » qu’elle a jamais connues.

Le mensonge de la « légitime défense »

Dès les premières heures suivant le meurtre, les autorités fédérales invoquent la légitime défense pour justifier l’usage de la force létale. Ce réflexe n’est pas nouveau. Il constitue l’un des piliers rhétoriques permettant aux institutions armées de neutraliser toute remise en cause immédiate, avant même qu’une enquête indépendante ne puisse être menée.

Or, la légitime défense repose sur des critères précis : l’existence d’un danger immédiat, réel et proportionné. Dans le cas de Renee Good, les éléments rendus publics contredisent ce cadre. Les vidéos ne montrent ni arme, ni menace directe, ni tentative d’attaque contre les agents. Elles montrent une voiture avançant lentement pour contourner un véhicule immobilisé, sans accélération ni trajectoire dirigée vers un agent : la victime cherche à s’éloigner, pas à percuter. Trois tirs sont néanmoins effectués, visant la tête, une zone létale par définition. Aucun agent n’est blessé, aucun échange de tirs n’a lieu.

Voir cette publication sur Instagram

Les directives publiées en 2023 par le Département de la Sécurité intérieure, dont dépend l’ICE, interdisent expressément aux agents de tirer sur le conducteur d’un véhicule en mouvement, sauf en cas de légitime défense. Le recours à la force létale est proscrit pour arrêter une personne en fuite, à moins que cette personne ne représente une menace sérieuse pour l’agent ou le public.

La qualification de légitime défense apparaît alors non comme une conclusion fondée sur les faits, mais comme une construction narrative anticipée opérant un renversement classique : ce n’est plus l’acte de tirer qui doit être justifié, mais la présence même de la victime, son refus supposé de se soumettre. Le tout dans un contexte de violences extrêmes perpétrées par l’ICE depuis le début du mandat de Donald Trump, qui entretient une peur largement répandue d’interpellations arbitraires.

Ce type de récit ne vise pas seulement à protéger un agent individuel. Il sert à préserver la légitimité globale d’une institution. En qualifiant immédiatement la violence de défensive, le pouvoir tente d’en fermer le débat politique et moral.

Le sociologue Max Weber définissait l’État comme l’institution revendiquant le monopole de la violence légitime. Ce monopole constitue l’un des ressorts de sa stabilité : la violence d’État n’est tolérée qu’à la condition d’être perçue comme juste, nécessaire et contrôlée. Or, comme l’a montré Pierre Bourdieu, cette légitimité repose aussi sur l’imposition d’un récit dominant, qui naturalise la domination et en masque les effets. Lorsque ce récit est contredit par les faits, la violence d’État cesse de relever du droit et apparaît pour ce qu’elle est dans son essence : l’exercice réussi d’une domination par la force.

Criminaliser l’opposition

Aussi, la fixation de Trump sur la « gauche radicale » comme menace intérieure est d’autant plus mensongère qu’elle ne correspond pas aux données disponibles sur la violence politique aux États-Unis. La grande majorité des meurtres idéologiques sont perpétrés par des individus affiliés à l’extrême droite, bien plus que par des mouvances de gauche ou des militants radicaux non violents. Selon l’organisation Anti-Defamation League, 93 % des meurtres extrémistes identifiables sont attribués à l’extrême droite et à des suprémacistes blancs.

Ce décalage statistique rend encore plus clair que la campagne rhétorique visant la gauche n’est pas un appel à la prudence citoyenne mais une stratégie politique de diversion et d’ennemi fabriqué.

Réactions politiques et rupture institutionnelle

Le meurtre de Renee Nicole Good a immédiatement ouvert une crise politique majeure entre les autorités locales et le gouvernement fédéral. À Minneapolis, le maire Jacob Frey a condamné sans détour cet assassinat, rejetant la version officielle de l’ICE et du département de la Sécurité intérieure. Il a qualifié l’argument de légitime défense de « bullshit » et a exigé que l’ICE quitte la ville, accusant l’agence de semer le chaos plutôt que d’assurer la sécurité des habitants.

Il a également dénoncé la prise de contrôle totale de l’enquête par le FBI et l’exclusion des responsables du bureau d’enquête du Minnesota. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz a lui aussi exprimé sa colère face au meurtre de Renee Good, rappelant que les « opérations sensationnalisées et dangereuses de l’administration Trump sont une menace pour la sécurité publique ».

Au-delà des déclarations, cette rupture reflète une fracture structurelle entre des gouvernants élus et une machine fédérale militarisée. Le maire et le gouverneur ne se sont pas contentés de demander des explications, ils ont exposé de facto un clivage institutionnel profond, où l’usage de la force fédérale dans une ville démocratiquement administrée est désormais contesté.

Cette rupture structurelle s’est traduite juridiquement lorsque l’État du Minnesota a déposé plainte contre l’administration Donald Trump afin de bloquer le déploiement massif d’agents fédéraux, qualifié d’« invasion fédérale inconstitutionnelle » par le procureur général Keith Ellison. La plainte dénonce une opération armée ayant plongé l’État dans le chaos, violé sa souveraineté et exposé la population à des pratiques de profilage racial, tandis que l’administration Trump a répondu par des menaces explicites de représailles et l’annonce d’un renforcement supplémentaire des effectifs de l’ICE.

Mobilisation populaire contre le pouvoir armé

À Minneapolis, dès le lendemain du meurtre, des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes. Des manifestant·es ont exigé la disparition de la présence fédérale armée dans leurs rues, érigeant des barrages et organisant des vigiles en mémoire de Renee Good. Ces premières mobilisations ont dénoncé non seulement le meurtre, mais plus largement l’ensemble des violences d’État perpétrées par l’administration de Donald Trump.

Très rapidement, le mouvement a dépassé le cadre local. En quelques jours, des rassemblements ont émergé dans des dizaines de villes à travers les États-Unis, des grandes métropoles aux localités habituellement peu visibles politiquement. Marches de masse, vigiles, sit-in et blocages ont convergé autour de revendications explicites : justice pour Renee Good, retrait immédiat des forces fédérales armées et remise en cause frontale de l’ICE. L’ampleur, la rapidité et la coordination de ces mobilisations en font l’un des mouvements de contestation les plus importants contre la violence d’État depuis le début du mandat de Donald Trump.

Quand l’État frappe à la porte : une logique totalitaire

Suite aux mobilisations, la répression à Minneapolis s’est intensifiée. Des témoignages et publications de résidents indiquent qu’ICE mène des opérations « porte à porte » dans des quartiers populaires (mesure qui avait été annoncée par le vice-président J.D. Vance), pour localiser et expulser des populations jugées indésirables, marquant ainsi une rupture nette avec les pratiques précédentes de contrôle migratoire.

On voit là un paradigme de surveillance et de contrainte radicalement nouveau dans l’histoire récente des États-Unis. Là où des États policiers modernes exercent déjà un contrôle social brutal, ce que l’administration actuelle met en place franchit un seuil : il ne s’agit plus de représailles ciblées mais de contrôle social de masse. Historiquement, l’irruption systématique de forces de l’État au domicile des civils est l’un des marqueurs centraux des régimes totalitaires, quels que soient leur contexte idéologique ou national.

De l’Allemagne nazie à l’Italie mussolinienne, de la dictature franquiste à l’URSS stalinienne, l’entrée de l’appareil coercitif dans la sphère domestique a toujours signifié une rupture fondamentale : la fin de la distinction entre espace public et espace privé, et donc la fin de toute zone de relative protection face au pouvoir. Lorsque l’État se donne le droit de frapper aux portes, de pénétrer les foyers, de vérifier, d’interroger, d’arrêter sans justification immédiate ni contrôle judiciaire effectif, il cesse d’être un État de droit, même formellement.

Un test de Rorschach politique : la société face à la violence d’État

Le meurtre de Renee Good agit symboliquement comme un test de Rorschach à l’échelle d’une société entière. Face aux mêmes images, aux mêmes enregistrements, aux mêmes faits établis, les interprétations divergent radicalement. Ce qui se joue ici ne relève pas d’un désaccord d’opinion, mais d’une fracture morale profonde sur la valeur accordée à la vie humaine et sur la légitimité de la violence d’État.

D’un côté, celles et ceux qui voient dans ces images une exécution, une violation manifeste des droits humains, un usage illégitime et disproportionné de la force par une institution fédérale. Pour ce groupe, le meurtre de Renee Good n’est pas négociable, ni discutable : il constitue une ligne rouge, un effondrement du principe même de protection des civils par l’État.

De l’autre, une partie de la population adopte une lecture radicalement opposée. Elle félicite l’agent, justifie les tirs, blâme la victime. Les commentaires parlent de « danger », de « désobéissance », de « risque assumé », allant jusqu’aux pires des insultes à l’encontre de cette femme assassinée. Dans ce récit, la question n’est plus de savoir pourquoi un agent tire trois balles dans le visage d’une civile, mais pourquoi cette dernière ne s’est pas soumise immédiatement à une milice connue pour ses arrestations arbitraires violentes.

Ce basculement est central. La violence n’est plus perçue par cette fraction de la société comme un échec du système, mais comme une solution. Pire : comme une réponse éthique acceptable à un monde présenté comme menaçant. La mort cesse d’être un interdit et devient un outil de régulation sociale.

Hannah Arendt parlait de la banalité du mal pour décrire l’obéissance routinière à des systèmes meurtriers, exercée non pas par des figures monstrueuses mais par des personnes ordinaires. Dans le cas présent, ces individus ne se contentent pas d’adhérer aux discours dominants, mais vont jusqu’à applaudir le meurtre au nom de la « sécurité ». À ce stade, la violence d’État n’a plus besoin de se justifier par le droit ; elle se justifie par la peur et la haine.

Ces réactions pro-ICE ne relèvent pas d’une simple bêtise individuelle. Elles sont le produit d’une socialisation autoritaire : peur entretenue en continu, discours sécuritaires omniprésents, désignation constante d’ennemis intérieurs, intériorisation de la menace comme horizon permanent. Dans ce cadre, l’identification au pouvoir armé devient une stratégie psychologique de survie. L’adhésion à la violence d’État n’est pas une dérive personnelle, mais un apprentissage collectif, où la soumission est présentée comme condition de sécurité. La violence institutionnelle ne tient pas seulement par les armes, mais par les esprits qu’elle façonne.

ICE : terreur intérieure et impunité

Pour comprendre le meurtre de Renee Good, il est indispensable de le replacer dans le cadre institutionnel qui l’a rendu possible. L’ICE n’est ni une police locale, ni une armée régulière. C’est une force fédérale militarisée, dotée de larges pouvoirs, opérant dans l’espace civil, et bénéficiant d’un régime d’exception en matière de contrôle et de responsabilité.

Depuis des années, cette institution est connue pour ses rafles arbitraires, ses détentions sans mandat, ses violences physiques et psychologiques, et la mort de civils lors d’opérations présentées comme « administratives ». Ces violences sont répétées, institutionnellement protégées, et rarement sanctionnées. L’impunité n’est pas un dysfonctionnement du système, elle en est une condition de fonctionnement.

Depuis septembre 2025, les agents de l’ICE ont tiré sur neuf personnes. En outre, 32 personnes sont mortes en 2025 dans des centres de détention ICE, faisant de cette année la plus meurtrière depuis plus de vingt ans. Dans ce contexte, le meurtre de Renee Good ne constitue pas une rupture, mais une manifestation visible d’un régime de violence déjà installé. Ce qui change ici, ce n’est pas la nature de la violence, mais sa visibilité. Les images existent. Elles circulent. Elles empêchent l’effacement immédiat du crime.

Ces morts invisibles

Si l’assassinat de Renee Good a été médiatisé à grande échelle, de nombreux meurtres commis lors d’opérations de l’ICE restent largement invisibles. Absence de vidéos. Victimes racisées. Aucun relais médiatique national. Pas de noms retenus, pas de récits construits, pas de débats publics. Ces morts ne deviennent jamais des affaires, encore moins des scandales.

C’est là que se joue une hiérarchie fondamentale. La philosophe Judith Butler a montré que toutes les vies ne sont pas reconnues par la société comme également dignes d’être pleurées. Certaines morts accèdent au statut de tragédie publique ; d’autres restent structurellement inaudibles. La visibilité accordée à Renee Good révèle en creux celles et ceux qui meurent hors caméra, sans indignation collective, sans mémoire.

Si ce meurtre choque autant, ce n’est donc pas parce qu’il serait exceptionnel, mais parce qu’il transgresse une frontière implicite : celle qui séparait jusqu’ici les vies exposées à la violence d’État dans l’indifférence générale, et celles qu’une part de la société accepte encore de reconnaître comme dignes de protection. La violence de l’ICE ne commence pas avec Renee Good. Elle devient simplement, cette fois, impossible à ignorer.

Filmer pour ne pas disparaître : la vidéo comme arme anti-étatique

Dans l’affaire Renee Good, les vidéos sont un élément politique central. Sans ces images, le meurtre aurait très probablement suivi le parcours ordinaire des violences d’État : un communiqué laconique, une enquête interne, un classement sans suite, puis l’oubli. La caméra ne change pas la nature de la violence, elle en modifie radicalement le destin social.

Filmer des violences étatiques est devenu un contre-pouvoir minimal et ce, à travers le monde entier. Précaire, imparfait, mais parfois décisif. En enregistrant une intervention de forces armées, les témoins ne produisent pas un spectacle : ils produisent une trace. Une preuve qui empêche l’effacement immédiat, qui conteste le monopole institutionnel du récit, et qui oblige l’État à se justifier là où, d’ordinaire, il ne rend de comptes à personne.

Cette centralité des images explique pourquoi les forces de l’ordre cherchent systématiquement à éloigner les témoins, à encercler les scènes, à confisquer les appareils ou intimider celles et ceux qui filment. Ce n’est pas la violence qui pose problème, mais sa visibilité. Tant qu’un acte n’est pas documenté, il peut être nié, reformulé, administré. Avec des images, le mensonge devient plus coûteux, plus fragile, plus visible. La vidéo ne garantit pas la justice, mais elle rend son effacement plus difficile.

Racisme structurel, violences genrées et queerphobes

La violence exercée par l’ICE s’inscrit dans une logique structurelle où certaines populations sont historiquement plus exposées que d’autres. Avant tout, les opérations de l’agence ciblent prioritairement des quartiers populaires et racisés, où la présence armée fédérale est devenue routinière. Ce sont ces territoires qui servent de laboratoires à une violence normalisée, rarement médiatisée, presque jamais sanctionnée.

À cette dimension raciale s’ajoute une dimension genrée. L’insulte sexiste proférée par l’agent après les tirs ne relève pas d’un simple débordement émotionnel. Elle fait partie d’un registre de domination bien identifié. Cette violence genrée touche de manière spécifique les femmes qui contestent l’autorité, qui occupent l’espace public, qui refusent la soumission immédiate. Elle s’inscrit dans une longue histoire de répression des femmes perçues comme indisciplinées, trop visibles, trop autonomes.

D’autre part, il y a aussi la dimension biphobe à l’égard de Renee Good. Les identités LGBTQIA+ sont régulièrement effacées des récits officiels, minimisées ou instrumentalisées. Les personnes queer, lorsqu’elles se heurtent à l’appareil répressif, sont perçues comme déviantes, instables ou menaçantes par essence. Cette perception alimente non seulement la violence institutionnelle, mais aussi les réactions sociales qui la légitiment : insultes postérieures au meurtre, justification de la mort, discours affirmant que la victime « l’a mérité ». La violence ne s’arrête pas au tir ; elle se prolonge dans les mots, où la déshumanisation sert à rendre la mort acceptable.

Ce qui rend cette violence particulièrement inquiétante, c’est sa normalisation progressive. Ce qui aurait suscité une indignation unanime il y a encore quelques années est de plus en plus traité comme un fait divers. La tolérance sociale à la violence d’État s’élargit. Et avec elle, le champ de ce qui peut être infligé à certains individus sans que la société ne s’en émeuve durablement.

Un régime fasciste en formation

Pierre Bourdieu montrait que l’ordre social le plus efficace est celui qui parvient à se faire oublier comme ordre, à apparaître comme naturel. Les réactions au meurtre de Renee Good signalent précisément ce basculement. La violence d’État n’est plus seulement exercée : elle est intégrée, rationalisée, parfois revendiquée. Lorsqu’une partie de la société cesse de demander pourquoi l’État tue et commence à expliquer pourquoi il avait raison de le faire, la domination a franchi un seuil décisif.

Cette affaire met en lumière une fascisation galopante du régime américain. Non pas un fascisme surgissant brutalement, mais un fascisme de gouvernement, progressif, normalisé. Ses traits sont désormais visibles : culte de la force, glorification du chef, désignation obsessionnelle d’ennemis intérieurs, attaques aux droits fondamentaux des minorités, réécriture de l’histoire, déploiement de milices fédérales hors de tout contrôle démocratique, criminalisation des opposants et mépris assumé pour les normes juridiques, sans oublier la façon dont le pouvoir désigne les ennemis intérieurs.

La rhétorique officielle et médiatique des États-Unis continue de focaliser sur une menace fantasmée de « gauche radicale » pour détourner l’attention de la violence réelle et mortifère – qu’elle soit extrême-droitière ou étatique – vers une gauche qui, dans les faits, est loin de représenter la majorité des violences idéologiques.

D’autre part, Donald Trump affirme tranquillement qu’il n’a besoin ni du droit international ni d’autre limite que sa « propre moralité ». Ainsi, il énonce la doctrine en place. Celle de son pouvoir personnel sans contre-poids.

Le fascisme commence lorsque l’exception devient la règle, lorsque les exécutions sans procès sont tolérées, lorsque la présence armée dans l’espace public est normalisée, lorsque la violence d’État est présentée comme une nécessité morale. Il s’installe lorsque la haine remplace le droit et lorsque l’obéissance est vendue comme condition de survie.

Le danger n’est pas seulement que l’État tue. Le danger est qu’il tue avec l’assentiment. Ce qui est mis à l’épreuve ici n’est donc pas seulement l’État de droit, mais la conscience collective. Une société qui accepte que certaines vies soient sacrifiables, que certaines morts soient discutables, a déjà intégré les logiques fascistes, même si elle refuse encore de les nommer. Face à cela, de nombreux·ses Américain·es poursuivent leur résistance.

– Elena Meilune

Photo de couverture : Renee Good, filmée par l’agent de l’ICE, quelques instants avant d’être assassinée.