Je suis éco-anxieux, je ne fais plus confiance aux politiciens quant à leurs capacités ou même leur envie de changer radicalement de modèle de société, je veux agir, je ne veux pas subir la crise climatique, je ne peux pas accepter cette fatalité et je crois encore en la capacité humaine de sauver ce qu’il reste à sauver. Que faire ? Porter le poids d’un système destructeur sur mes épaules et agir en conséquence sur mes comportements individuels ? Ou m’inscrire dans un collectif qui ne fait pas le poids face aux groupes dominants de la technocratie ? Difficile d’y trouver une issue, mais il est urgent de se demander comment agir.

« Climat : tous biaisés ? » est le titre d’une conférence d’Albert Moukheiber, neuroscientifique et psychologue, retransmise par France Culture. Décryptage.

Qui est responsable ? De nos biais cognitifs au poids de notre modèle de société.

Son approche, qui consiste à expliquer l’inaction climatique par les biais cognitifs, laisse d’abord à penser que notre défaillance est cognitive, qu’elle se situe dans le cerveau de tout un chacun. Cette explication opportuniste est bien pratique : le comportement humain serait naturellement incapable d’agir face à un problème aussi global et rejetterait constamment la faute sur d’autres individus ou groupes d’individus.

En effet, pour se dédouaner de toutes responsabilités, un amateur de viande aura vite fait de rejeter le problème sur les émissions carbones des transports routiers et aériens, alors qu’un pays comme la France n’hésitera pas à pointer du doigt les gros pollueurs comme la Chine ou les Etats-Unis pour s’enorgueillir d’être un bon élève. Les exemples sont pris au hasard et sont totalement réversibles.

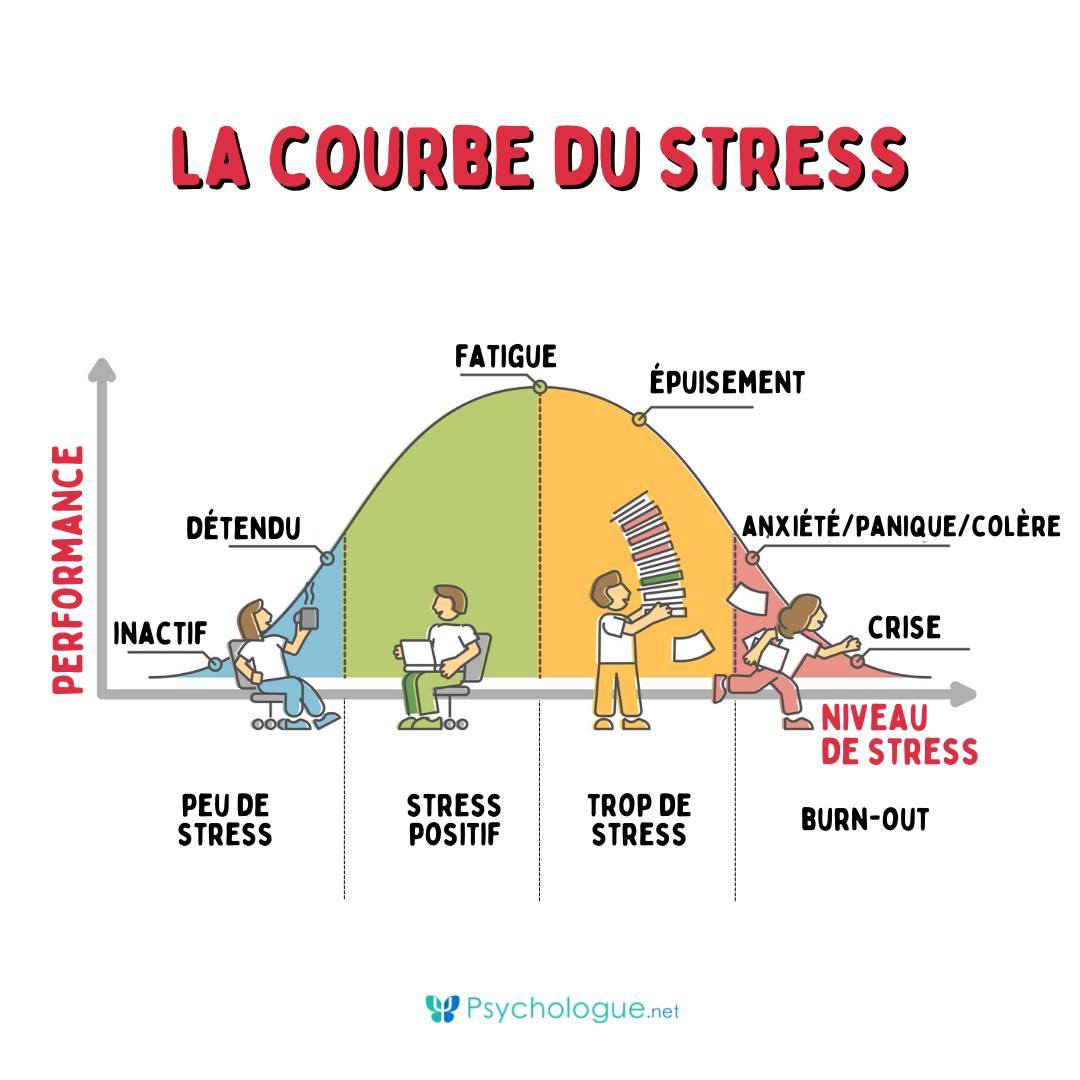

Pour défendre cette idée que les individus seraient biaisés par le fonctionnement normal de leur cerveau, le neuroscientifique s’appuie sur des biais cognitifs assez simple à comprendre :

D’abord le biais de confirmation, conjugué notamment à la diversité de l’information accessible sur internet, ne nous inclinerait pas à changer d’avis. En effet, celui-là désigne « la tendance de l’être humain à enregistrer en priorité et à classer comme pertinentes les informations correspondant à ses propres convictions ». Il est très facile alors d’orienter ses recherches vers ce quoi nous sommes déjà convaincus.

La conférence nous apprend également l’importance du nombre d’individus présents face à une situation d’urgence : plus le nombre de témoins d’un évènement nécessitant une assistance est élevé, moins nous serions prompts à agir et plus nous serions passifs, suggérant que la responsabilité peut être portée par quelqu’un d’autre. A. Moukheiber ajoute que le biais est applicable aux groupes d’individus : entre groupes sociaux, bords politiques et même entre Etats.

La conclusion semble limpide : soit nous luttons contre nos biais cognitifs dans le but de nous perfectionner et combattre notre nature défaillante, soit nous nous résignons à être impuissants. Quoi que nous fassions, il y aura toujours des individus, des groupes d’individus ou des Etats qui pollueront plus que nous et rendraient tous nos efforts superflus. Là où le conférencier « renverse le game », c’est en avouant que malgré sa spécialisation dans les sciences cognitives et donc sur un aspect éminemment individuel, le poids de la crise climatique ne peut pas être asséné sur le dos de l’individu.

Ne s’intéresser qu’aux seuls biais cognitifs éclipserait les causes systémiques, ces rouages bien huilés qui influencent nos comportements individuels. La conférence d’Albert Moukheiber est un véritable numéro d’équilibriste : en centrant d’abord son raisonnement sur les biais cognitifs pour nous expliquer ensuite que le modèle systémique est prépondérant dans l’inaction climatique, il nous rappelle ni plus ni moins l’importance de l’interdisciplinarité et le danger de focaliser son attention sur une seule discipline pour comprendre le monde. En d’autres termes, sciences cognitives, psychologie et sociologie doivent cohabiter dans notre réflexion.

Aller au bout de l’analyse est vital

Sans remettre en cause l’utilité des gestes individuels, ils ne sont d’une part pas suffisants, et d’autre part, nous ne pouvons attendre de chaque individu qu’il parvienne à remettre parfaitement en cause la totalité de son mode de vie, alors que beaucoup n’ont ni le temps, ni les moyens (souvent liés) de mener à bien de tels chamboulements et que notre existence/place dans cette société dépend parfois de notre complicité, même involontaire, à des manquements.

En d’autres termes, remarquez le paradoxe du système néolibéral : capable à la fois d’ouvrir constamment de nouveaux fast-food, en faire partout la publicité, et culpabiliser la population de consommer de la malbouffe ; capable aussi d’augmenter le prix des produits de première nécessité sans augmenter les salaires, permettre aux plus riches de s’enrichir et polluer la planète, et de culpabiliser le pauvre de rouler tous les jours en voiture pour se rendre au travail.

Quand de tels paradoxes existent, quand le droit de paraître concerné coûte cher, que la survie du système dépend de logiques productivistes et repose sur le mythe de la croissance infinie, comment peut-on croire que la sortie de la crise climatique se fera par des efforts individuels et un travail introspectif de lutte contre ses propres biais cognitifs ? Lorsque la norme sociale sera la sobriété, qu’elle sera organisée, juste et accessible financièrement, nos biais cognitifs auront sans nul doute, comme par magie, bien moins d’incidence sur notre impact carbone.

Une fois que l’on a compris cela, le problème écologique ne peut que se confondre avec la lutte sociale et son souci de toujours : comment changer le système ?

La seule issue possible est politique, et ce par la volonté collective de se coordonner pour changer les règles du jeu.

Mais qu’est-ce que faire de la politique ? Aujourd’hui, la politique ne semble se restreindre qu’au jeu électoral, au métier de politicien et ses objectifs d’élection, alors que le citoyen, lui, a le pouvoir de choisir par qui il sera représenté, une fois de temps en temps… Elu ayant eu tout le loisir de mentir sur son programme. Dans ce contexte de démocratie représentative, autant dire que le citoyen n’a pas son mot à dire dans la prise de décision politique. Mais la politique des partis n’est pas le seul moyen d’exercer un pouvoir citoyen.

De quelle politique parle-t-on ? Distinctions primordiales.

Le terme « politique » est en effet polysémique, il a 3 origines différentes comprenant chacun une définition propre, une échelle et des pratiques différentes, que nous listons ci-dessous (de la définition la plus large à la plus restreinte) :

- Politikos : relatif à la civilité, « désigne ce qui est relatif à l’organisation ou autogestion d’une cité ou d’un État et à l’exercice du pouvoir dans une société organisée ».

- Politeia : relatif à l’application d’une constitution « rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure et son fonctionnement (méthodique, théorique et pratique). La politique porte sur les actions, l’équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d’autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d’individualités ou de multiplicités. C’est dans cette optique que les études politiques ou la science politique s’élargissent à tous les domaines d’une société (économie, droit, sociologie…) ».

- Politikè : relatif à l’art politique, « se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir ».

On se rend assez vite compte que la politique contemporaine est restreinte à cette dernière définition, entre l’omniprésence du président, les logiques électoralistes des partis politiques et la centralisation des prises de décisions. Cela participe à une déconnexion entre les préoccupations quotidiennes des citoyens et citoyennes et une sphère politique hors-sol. Pourtant, les trois échelles de la politique sont liées entre elles, l’élection de tel ou tel candidat aura bien sûr des répercussions sur l’organisation de la société, mais les querelles entre partis, la centralisation des débats sur des thèmes polémiques (au hasard l’immigration) et les promesses intenables des candidats, nous font parfois oublier cette interdépendance.

Surtout, le jeu électoral semble biaisé d’avance par l’influence des sondages et des médias, et le simple fait que nous devions élire une personnalité plutôt que d’évaluer un programme ou une prise de décision, restreint d’emblé la capacité du citoyen d’agir politiquement. Ce discours nous l’entendons régulièrement et la nécessité de repenser la démocratie est de plus en plus intégrée par le corps citoyen.

Cela dit, nous ne pouvons confondre la déconnexion entre le citoyen et le « politikè » (visible par l’abstention) et sa déconnexion avec le « politikos » : personne ne se désintéresse de l’organisation concrète du vivre ensemble dans sa ville, à son travail, sur la route, dans son immeuble, etc. Et lorsque des citoyens se mobilisent en masse comme ont pu le faire les Gilets jaunes ou Nuit debout, la sphère du « politikè » n’y a que très peu de résonnance en comparaison avec les autres manières de faire de la politique.

Préoccupés par une dégradation des conditions de vie, d’ordre environnemental ou social, les citoyens entendent bien agir sur une réécriture des règles du jeu, à savoir le « politeia ». C’est par cette manière de faire de la politique que les mouvances révolutionnaires espèrent changer le système, ne croyant pas à l’issue institutionnelle des élections, vouées à reproduire un système qui perdurerait malgré les bonnes intentions des candidats (sujet à débat qui ne sera pas tranché ici).

Comment agir dans un contexte d’inaction politique : climatique (et sociale) ?

La réponse se trouve en partie dans l’occupation de l’espace public. A ce titre, la sociologie de l’espace public peut nous apporter quelques réponses. Celle-ci est fortement imprégnée par les travaux de Jürgen Habermas, qui se focalisent principalement sur l’influence bourgeoise dans la reproduction de la société, le maintien de l’ordre et de la morale. A tel point qu’il en vient à définir un idéal-typique de l’espace public civil-bourgeois qui semble favoriser une politique élitiste.

Il s’appuie notamment sur la sociologie wébérienne pour avancer que la société se construit par le haut, écartant automatiquement la réalité du vécu par le bas. Cela amène une construction politique basée sur l’abstrait et non sur l’expérience réelle des individus qui composent la société. Les espaces publics oppositionnels n’y ont pas leur place. Lorsque la classe politique (mais aussi bourgeoise) nous parle de grandes théories abstraites (au hasard le grand remplacement et l’islamogauchisme), elle est totalement déconnectée du vécu des classes les plus pauvres qui n’ont pas de préoccupation plus immédiate que celle du pouvoir d’achat.

La première principale remise en cause de l’idéal-typique habermassien est ainsi celle d’Oskar Negt et Alexander Kluge par l’introduction de l’espace public oppositionnel. Ils s’opposent donc à l’espace public civil-bourgeois et révèlent même la relation intrinsèque entre violence, puissance et domination politique dans l’accaparation de l’espace public par la bourgeoisie.

Pour eux, le concept habermassien est problématique puisqu’il s’appuie sur la conception kantienne de publicité : l’idée selon laquelle la bourgeoisie serait la mieux placée pour occuper l’espace public, le tout dans l’intérêt général. La réalité est bien différente, cela instaure un rapport de domination où la bourgeoisie cherche à faire valoir ses propres intérêts privés. Cela justifie le recours à la violence et l’exclusion du prolétariat selon Negt et Kluge.

Ces derniers proposent alors de mettre en avant l’expérience prolétarienne, le vécu l’emportant alors sur la représentation abstraite bourgeoise. Le prolétaire dépasse alors le mouvement ouvrier, historiquement très important mais pas réellement représentatif de tous les secteurs d’activité aujourd’hui lésés par la société. Autre critique de l’idéal typique habermassien ? Adorno pour qui le prolétariat est tout à fait intégré à la société bourgeoise : il s’y accommode, et sa critique du monde marchand ne peut venir que de l’extérieur de la société. C’est pourquoi la société cherche à réprimer cette expérience sensible de l’individu, extérieure à la société et capable alors d’engager un processus de résistance.

Pour Adorno, l’action de résistance est en réalité une opposition au monde marchand. Si l’expérience vécue n’arrive pas à s’exprimer par la résistance, des phénomènes apathiques -tels que le consumérisme- peuvent se produire.

Conclusion

L’espace public a été sans surprise envahi par la bourgeoisie, que ce soit dans les instances politiques, au CAC 40 et bien évidemment dans les médias, terrain de jeu favori des plus riches.

La rue, par sa libre circulation, apparaît alors comme le seul terrain accessible aux classes les plus pauvres et vulnérables, bien qu’elle soit elle aussi conditionnée par une idéologie dominante : ses paysages uniformes, son architecture surplombante, sa pollution visuelle (publicité) et sa surveillance par les forces de l’ordre, les caméras et autres technologie de contrôle.

Si nous ne connaissons pas la solution miracle, plusieurs pistes peuvent être explorées : privilégier le changement de système et l’action politique dans son sens le plus large et concret par rapport aux gestes individuels et à la culpabilisation d’autrui ; ainsi que le souci de l’accaparation de l’espace public.

Cet espace est par ailleurs protéiforme, mais deux lieux semblent se différencier : internet et la rue. Ces espaces sont certes contrôlés et dominés comme dans le reste de la société, mais leur grandeur, voire leur infinité, ainsi que la liberté de circulation et l’horizontalité théoriques permettront toujours la possibilité de devenir hors de contrôle.

Si le système politique actuel restreint considérablement le pouvoir décisionnel du citoyen et que cette frustration s’exprime par l’abstention et un désintérêt de la politique, cela ne signifie pas qu’il est déconnecté de préoccupations profondément politiques, mais que la politique institutionnelle échoue à l’intégrer et à répondre à ses intérêts, donc à le représenter.

Malgré tout, le citoyen n’est pas condamné à rester inactif entre deux élections, si les intérêts bourgeois s’imposent en politique c’est aussi parce que le reste du temps des actions d’influence politique sont menées dans l’espace public à travers la propagande médiatique. S’inscrire dans un mouvement social, résister spontanément à des décisions injustes (action directe) ou se réunir sur des ronds-points peuvent sembler improductifs mais c’est bien là que le citoyen a l’opportunité de faire de la politique.

Source :

http://www.yvespatte.com/2018/05/brve-rflexion-sur-la-politique-sa-dfinition-trs-restrictive/

Définition du biais de confirmation : https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/vendre-sur-internet/le-biais-de-confirmation-en-marketing/

Définition de la politique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique

Conférence, Climat, tous biaisés ? D’Albert Moukheiber : https://www.youtube.com/watch?v=wfiE1uj7Y6o

Alexander Neumann, « Conceptualiser l’espace public oppositionnel », Variations [En ligne], 19 | 2016.

Photo de couverture @pexels-eberhard-grossgasteiger