Qu’est-ce que la violence ? Est-elle toujours visible ? Sait-on la reconnaître quand elle est indirecte ? Et pourquoi, si c’est le cas, ne la condamnons-nous pas avec autant de fermeté que la violence directe ? Toutes ces questions sont cruciales pour comprendre, au-delà des apparences, qui sont les semeurs invisibles de violence qui échappent à notre sensibilité. Dossier de fond.

L’écrivain et professeur Léonor Franc avait déjà publié chez Mr Mondialisation une analyse en deux parties de notre illusion de démocratie. Aujourd’hui, il nous fait parvenir un nouveau papier sur une forme souvent imperceptible de violence parmi les plus pernicieuses : la violence indirecte. Nos sociétés banalisent ses manifestations et pourtant, les traumatismes causés par des décisions de bureaux ou les meurtres commis par des stratégies politiques sont bien réels : la main qui frappait n’était jamais la leur, mais ils ont donné l’impulsion primordiale. Quelques rappels fondamentaux par Léonor Franc.

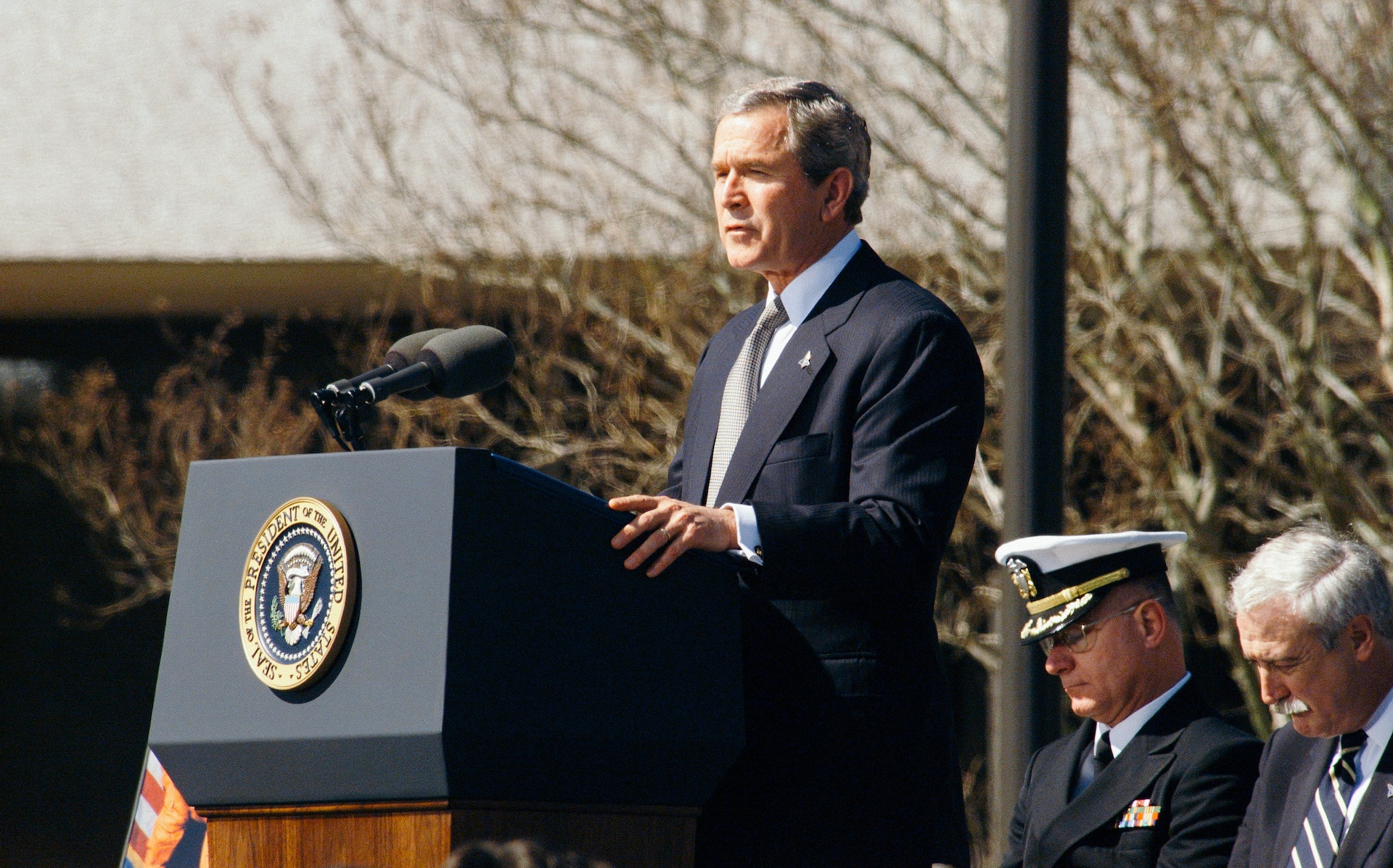

George W. Bush : le cas d’école

19 septembre 2021, Beverly Hills, États-Unis. Le discours de George W. Bush est interrompu. Un vétéran de la guerre en Irak vient de l’interpeller : « Mr Bush, quand allez-vous vous excuser pour le million d’Irakiens qui sont morts parce que vous avez menti ? Vous avez menti sur les armes de destruction massive ! » On lui répond : « Asseyez-vous et tenez-vous bien. » Il se fait huer. Deux femmes se lèvent spontanément pour tenter de le neutraliser, avant même que les vigiles officiels ne prennent le relais. On le pousse en dehors de la salle. Une dernière occasion pour lui de faire entendre son cri et l’émotion qui le porte : « Mes amis sont morts parce que vous avez menti ! » Puis la conférence reprend. Début de l’intervention à 19 secondes :

— Mike Prysner (@MikePrysner) September 20, 2021

19 novembre 2005, Haditha, Irak. George W. Bush, en uniforme, armé, marche aux côtés des autres marines et il semble particulièrement à cran. Un caporal est mort et il veut se venger. La justice, c’est la vengeance. La seule question, c’est de savoir qui tuer. Mais ils sont tous coupables, se dit-il, alors pourquoi s’entêter à distinguer terroristes et civils ?

Il défonce une première porte, tombe sur un grand-père, un certain Abdul Hamid Hassan Ali. Bush se dit que c’est un bon début. Il n’est pas le meilleur au tir, mais un grand-père désarmé à bout portant, il sait faire. Une première balle dans la poitrine, une autre dans l’abdomen et Abdul s’écroule. Bush continue : une troisième balle dans la poitrine, puis une quatrième. Son collègue lui dit que ça suffit. Il n’écoute pas : le corps d’Abdul sera retrouvé avec neuf impacts de balle. Bush massacre tous les autres habitants de la maison, sauf Hiba qui a réussi à s’enfuir avec un bébé. Les autres sont coincés : Bush fusille Khamisa, Rashid, Walid, Jahid, Asma. Il hésite une seconde pour Abdullah – Abdullah a 4 ans. Il s’approche pour vraiment ne pas le rater et transperce son cœur de trois balles. Le petit crie encore, et Bush se demande comment c’est possible de crier avec trois balles dans le cœur. Il n’aime pas l’imprévu qui surgit comme ça.

Deuxième maison, avec une grenade cette fois-ci : plus rapide. 8 civils Irakiens tués sur le coup. Bush s’est écarté à temps et pourtant du sang a jailli jusqu’à son visage. C’était le sang de Muhammad, 8 ans. Ou de Noor, 14 ans ? Ou de Sabaa, 10 ans ? Ou de Zainab, 5 ans ? A moins qu’il ne s’agisse d’Aisha, 3 ans, ou de la petite fille d’un an dont on n’a pas retrouvé le nom. Mais il faut bien comprendre que ça ne suffit pas à Bush. Il lui reste des munitions et il se dit que la justice n’est pas une chose qui se reporte au lendemain. Ce n’est qu’après avoir tué quatre frères dans une autre maison, puis le conducteur d’un taxi ainsi que ses quatre passagers étudiants, qu’il arrête. Il rentre. À la caserne puis au pays. Sans être inquiété. Aucun des soldats présents ne passera un seul jour en prison.

Le premier événement s’est vraiment déroulé. Le deuxième aussi : il s’agit du massacre d’Haditha, dont nous n’avons modifié qu’un seul paramètre. Celui qui a donné l’ordre de mener cette guerre, et celui qui est le plus haut responsable dans le système politique qui a innocenté les criminels de guerre, est bien George W. Bush. Nous n’avons donc fait qu’abolir une distance : la distance qui sépare le responsable politique (Bush) et les exécutants (les marines). Bush est responsable d’assassinats indirects que nous avons rapportés de manière directe. Il est vrai que Bush n’a pas donné l’ordre de massacrer des civils ce jour-là en particulier. Mais il est le plus haut placé dans la hiérarchie, ce qui implique qu’il ne donne presque jamais d’ordre précis, il fait pire : il crée les conditions générales pour que des ordres d’une barbarie inouïe puissent être donnés en toute impunité. Dans le droit international, un tel supérieur hiérarchique n’est jamais considéré comme moins responsable que l’exécutant en bout de chaîne (article 28 du Statut de Rome notamment). La violence de ces criminels de guerre est donc aussi la violence de Bush.

Déjouer notre « biais de la distance »

Mais l’homme est fait de telle sorte qu’il ne voit pas cette identité. Il suffit qu’une violence soit exercée à distance pour qu’elle soit, à ses yeux, inexistante. En témoigne bien « l’incident » à Beverly Hills. Un vétéran (Michael Prysner) qui se met à crier ? Pour les spectateurs, c’est irrespectueux. À l’inverse, il est pour eux totalement convenable d’écouter et d’applaudir l’un des plus grands criminels de guerre du XXIè siècle. Car le sang d’Aisha n’était pas visible sur les mains de Bush et le cri d’agonie de l’enfant était passé depuis longtemps, si bien que même le bruit d’une mouche aurait gêné davantage l’auditoire.

Dans le biais de la distance réside sûrement le piège le plus nuisible pour l’orientation d’une vie morale, ce qui fait accepter à l’homme les pires crimes du monde. Un kilomètre entre la victime et son bourreau, ou un bout de papier signé qui joue le rôle d’intermédiaire, et voilà que le crime est toléré par le spectateur, supportable pour le bourreau, pire encore, voilà que le crime est parfois accepté par la victime elle-même. De ce constat naissent deux questions. D’abord, comment comprendre philosophiquement et psychologiquement l’origine de cette erreur fondamentale de l’esprit humain ? Ensuite, comment combattre cette erreur en nous et chez les autres ?

Il y a d’abord la distance géographique. Un homme qui apprendrait qu’un tremblement de terre vient d’engloutir cent millions de personnes, dans un pays avec lequel il n’a pas de rapport, écrit Adam Smith, éprouverait une tristesse notable mais éphémère. Il retournerait bientôt « à ses affaires ou à son plaisir (…) avec la même tranquillité que si rien n’était arrivé » (1). Mais Smith précise qu’un tel homme peut être tout fait moral, « doté d’humanité », car l’empathie de chacun est nécessairement limitée : penser à toutes les injustices du monde est impossible mentalement et les supporter serait sûrement tout autant impossible moralement. Là n’est donc pas le problème principal qui m’intéresse.

Ce qui est plus frappant, c’est qu’il est possible pour un homme de ne pas pleinement ressentir la violence qui l’atteint lui-même ou ses proches, voire de ne pas la ressentir du tout, à partir du moment où il y a une médiation, même minime, entre l’auteur de la violence et son point d’impact. Il en va souvent de même pour la violence qu’il exercerait : il peut ne pas ressentir son propre geste comme étant immoral s’il y a un intermédiaire entre lui-même et la victime.

Sur ce deuxième cas de figure, l’expérience de Milgram de 1963 est désormais assez connue du grand public. Prétextant une expérience sur la mémoire, le psychologue demandait au participant d’interroger une personne (en fait un acteur complice de Milgram). Cet acteur était situé dans la pièce d’à côté. Lorsqu’il répondait mal aux questions, le participant devait lui infliger des chocs électriques, via un tableau de commande. Rapidement, l’apprenant suppliait qu’on arrête l’expérience. Il finissait par ne plus pouvoir crier. 62,5% des sujets, comprenant bien que l’apprenant était mort ou sur le point de mourir, continuaient pourtant d’administrer des chocs électriques, jusqu’aux 450 volts finaux, tant que le scientifique le demandait. Milgram analyse finement que le scientifique est suivi en raison de l’autorité que son statut incarne.

Ce qui est moins connu, c’est que Milgram a ensuite mené la même expérience en faisant varier le facteur de la distance entre le sujet naïf et l’apprenant-acteur. Lorsqu’on enlève le mur qui les sépare, le taux d’obéissance chute de 22,5%. Lorsqu’il est demandé au sujet de maintenir de force la main de l’apprenant sur la plaque des décharges électriques, le taux d’obéissance chute encore de 10% supplémentaires. Pourtant, la violence subie est exactement la même dans tous les cas : c’est ici le caractère plus ou moins direct du geste qui explique cette différence dans l’acceptation de la violence.

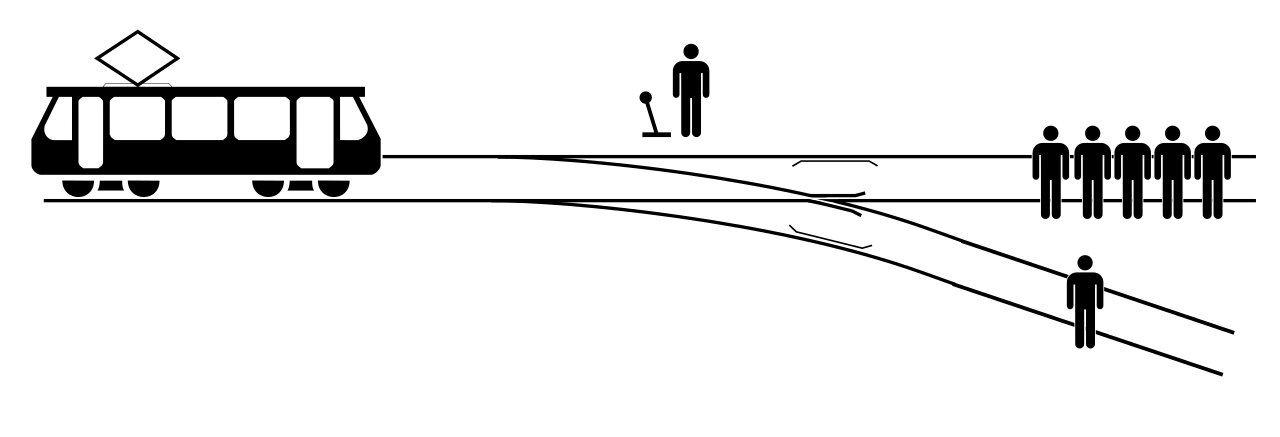

Le constat est identique lorsqu’on soumet aux gens le fameux dilemme du tramway. Un tramway, inarrêtable, s’apprête à écraser cinq personnes, mais vous pouvez dévier le train à l’aide d’un levier, le menant sur une voie où seule une personne sera tuée. Une étude montre que 90% des sondés dévient le train (Hauser, 2006). Mais lorsqu’il s’agit d’imaginer qu’il faut pousser un homme massif sur la voie pour, à coup sûr, sauver cinq personnes attachées aux rails plus loin, 90% des participants refusent de le faire. Pourtant, les conséquences de ces deux actions sont strictement les mêmes. Ce qui a varié, encore une fois, est le facteur de la distance.

90% des sondés acceptent la violence du meurtre lorsqu’il advient par l’intermédiaire d’un levier.

90% la trouvent intolérable lorsqu’elle advient en touchant la victime soi-même.

Dans l’Éthique de Spinoza, on trouve une explication simple et convaincante à ce biais de la distance. Lorsque, chez Milgram, un mur nous sépare de celui qui souffre, nous percevons des cris que nous associons à la personne que nous avons croisée tout à l’heure, lors de la présentation de l’expérience. Mais cette personne n’est déjà qu’une simple trace imaginaire et mnésique, remplaçable à tout moment. Car nous percevons désormais aussi le mur, lequel est une pensée qui n’a pas de rapport avec la personne qui souffre. Cette pensée vient donc, en quelque sorte, parasiter l’empathie. Pour parler comme Spinoza, la pensée de ce mur « exclut l’existence présente » d’autrui (2). Dès lors, l’affection que nous recevons d’autrui est moins intense.

Quant à l’origine de ce biais psychologique, elle réside peut-être dans ce que les psychologues et biologistes appellent un mismatch de notre évolution : un décalage entre la configuration de notre cerveau, dont l’essentiel remonte à la préhistoire, et notre environnement moderne. Nous vivons avec le cerveau d’humains qui ne connaissaient pas les actions à distance ou qui les connaissaient de façon bien plus limitée qu’aujourd’hui : sans les États, sans les structures hiérarchiques et communicationnelles complexes et mondiales. Par conséquent, nous ne sommes pas faits pour être sensibles aux crimes commis depuis des bureaux et il faut, de nos jours, apprendre à lutter contre notre cerveau pour être moral.

La violence indirecte endort notre indignation

Comme annoncé plus tôt, il est tout aussi intéressant de se rendre compte que cette violence est souvent ignorée par le sujet lorsqu’il en est la victime, du moment qu’elle est exercée sur lui indirectement. La distance permet de commettre une injustice sans se sentir coupable : elle permet aussi de subir une injustice sans se révolter.

Une première série d’exemples à ce sujet, d’ordre environnemental : certaines personnes pourraient acheter des aliments sans pesticides mais ne le font pas, parce que leur cancer causé par ces pesticides arrivera plus tard – ici, la médiation qui fait écran est celle du temps. De plus, au moment de l’achat de ces produits, leur nocivité est imperceptible par nos cinq sens. Ou encore, certains Français sont davantage préoccupés par la sécurité routière que par la pollution de l’air, alors même que la pollution de l’air cause dans leur pays, non pas deux fois plus de morts que la sécurité routière, non pas cinq fois plus, mais quinze fois plus de morts. Ici encore, la cause est que cette violence de la pollution se cache : les particules fines sont invisibles, quand les accidents de la route sont effroyables pour nos sens ; le décès dans l’accident de la route est constitué de sang, de flammes et de cris, quand le décès lié à une maladie respiratoire se déroule souvent lentement et silencieusement dans une chambre d’hôpital.

Pour réduire ce biais de la distance, imaginons ici que les corps des sept Parisiens mourant chaque jour de la pollution de l’air (3) soient exposés sur la place du Trocadéro : les jours passeraient et les corps s’entasseraient, à une cadence inépuisable… Évidemment, il ne s’agit pas de mettre forcément en place ce dispositif : le seul effort de le penser change notre rapport à cette violence.

Deuxième exemple : 32% des Français ne sont pas hostiles à la récente réforme des retraites, laquelle décale l’âge légal de départ à la retraite de deux ans (Ifop). En même temps, on sait que taxer de 2% supplémentaires les 43 milliardaires français suffirait pour combler le déficit des retraites et éviter cette réforme. Maintenant, que l’on tâche d’exposer la violence qui est ici latente, en imaginant la scène suivante. Les 43 milliardaires s’adressent aux Français dans un journal télévisé national :

« Nous avons 100 milliards d’euros chacun [je prends ce chiffre rond pour simplifier les calculs], l’État nous en prend actuellement deux. S’il nous en prenait deux supplémentaires, vous n’auriez pas besoin de travailler deux ans de plus. Mais, 96 milliards d’euros, cela ne nous suffit pas, vous comprenez ? À quoi ressemblerait notre vie si nous n’avions que 96 milliards ? Ayez pitié, faites-nous échapper à cela, et choisissez plutôt de travailler tous deux ans de plus. »

Dans une telle situation, y aurait-il encore 32% des Français qui accepteraient cet arrangement ? Personne ou presque ne l’accepterait. Simplement parce qu’on aurait aboli le caractère indirect de la violence qui est en jeu ici. La violence et l’injustice de ce discours sont en fait si évidentes que ces milliardaires n’oseraient jamais dire cette vérité aux Français. C’est pourquoi cet exemple me paraît important : il montre que, pour combattre les responsables d’injustices, il n’est même pas besoin de les critiquer, il suffit de leur faire dire ce qu’ils font.

Un troisième et dernier exemple : la Société Générale a été régulièrement critiquée pour ses manquements à la justice fiscale. Abolissons la distance ici aussi. Car ne pas payer ses impôts, c’est notamment ne pas aider les hôpitaux publics français. Imaginons donc la scène suivante : Frédéric Oudéa, longtemps directeur de cette banque, voit une petite fille s’approcher d’un hôpital public. Il la bloque à l’entrée : « Désolé, c’est fermé ! Il faut aller à l’hôpital payant d’à côté. – Mais je n’ai pas l’argent Monsieur… – Ça m’est égal, toi et ta dent pourrie vous partez. » La petite fille essaye d’entrer quand même. M. Oudéa est obligé de régler l’affaire manu militari : il commence à lui faire une clé de bras : « Tu pars maintenant ! Tu veux que je te pète le bras ? » La petite fille se met à pleurer : « J’ai mal »… Frédéric Oudéa ferait-il une telle chose ? Ferait-il cela devant son fils ? Jamais. Pourtant, il le fait ! Il orchestre les actions qui mènent exactement à ce même résultat – la dent qui ne peut pas être soignée en urgence, par manque de personnel soignant, par perforation des caisses de l’État, par fraude ou « optimisation » fiscale de certains hommes de pouvoir. Mr Oudéa le fait sans honte. Parce qu’il agit dans l’invisible.

Platon imaginait un anneau appartenant à un certain Gygès, un berger qui se permet de commettre des crimes car l’anneau le rend invisible. Le combat pour la justice consiste notamment à faire retirer cet anneau d’invisibilité. Autrement dit, il faut établir les conditions de monstration de la vérité dans lesquelles le criminel et ses proches ont des chances démultipliées d’avoir honte du crime commis. Il s’agit aussi, évidemment, de faire voir l’injustice à ceux qui la subissent, car ils l’ignorent souvent, ou ce savoir est nébuleux, abstrait, ils ne ressentent pas ce savoir d’une manière assez vraie et adéquate, pour parler comme Spinoza. D’où la violence exercée parfois par un élève sur un professeur : les professeurs du service public font partie des rares représentants de l’État qui aident cet élève, mais ils font aussi partie des rares représentants de l’État qui sont là, à portée de main. Dès lors, quand la colère d’un jeune doit se déverser contre les institutions, elle se déverse par défaut sur ceux qui sont là, alors même que toutes les personnes qui causent vraiment son malheur se cachent.

Toutefois, il ne s’agit pas ici de critiquer le fait général qu’une action politique se fasse à distance – tel le ministre de l’Éducation nationale qui dicte un ordre depuis le septième arrondissement de Paris. Rien n’est plus attendu lorsque ces actions proviennent de représentants, qui plus est haut placés dans une hiérarchie. De plus, parmi toutes ces actions à distance, on en trouvera aussi des utiles. Un ministre de l’Intérieur sauve littéralement des vies si, par exemple, une opération policière est un succès à un endroit où il avait lui-même ordonné un renfort d’effectifs. Mais personne ne pensera que, lorsqu’un homme neutralise un jour un trafic d’armes, il peut se permettre le lendemain de protéger gaiement quelqu’un qui arrache des yeux et tranche des mains. De façon générale, lorsqu’on fait abstraction de la distance propre aux actions des politiciens d’aujourd’hui, on se rend compte qu’ils ont commis certains crimes si massifs et intolérables que la balance morale ne peut pencher qu’en leur défaveur.

Révéler les crimes indirects des décideurs

D’où finalement la question de savoir comment, concrètement, exposer cette immoralité. Car il ne s’agit pas seulement de dévoiler un processus : le journaliste sait déjà qu’il doit faire des « révélations », qu’il doit déterrer ce qui est caché. Il faut aussi et surtout mettre en place des dispositifs d’abolition de la distance. Le versant politique d’une telle entreprise correspond évidemment à l’instauration d’une démocratie directe. Mais il y a aussi la perspective journalistique et artistique de ce combat.

C’est l’un des enjeux du travail de l’écrivain Édouard Louis. S’adressant à son père, ouvrier qui a subi un grave accident du travail, Édouard Louis écrit (4) : « En mars 2006, le gouvernement de Jacques Chirac (…) et son ministre de la Santé Xavier Bertrand, ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l’État, dont, en grande partie, des médicaments contre les troubles digestifs. Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l’accident et que tu avais une mauvaise alimentation, les problèmes de digestion étaient constants pour toi. Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile. » Puis vient immédiatement l’importante transcription de la violence sous une forme non distante : « Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. »

« Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. »

De même, je propose de ne pas simplement écrire que des enfants saignent et meurent dans des mines de mica et de diamants pour fabriquer nos rouges à lèvres et nos bijoux. On peut imaginer ce que j’appellerais une fiction réaliste durant laquelle, par exemple, « une femme tout à fait convenable se présente à des enquêteurs (…). Elle ne porte pas n’importe quoi et l’on peut déterminer le nombre de morts prématurées qui ont été nécessaires pour fabriquer sa tenue (…). Elle doit porter environ deux morts au bout des oreilles et un mort et demi sur les lèvres, probablement des enfants mais encore une fois tout le processus reste hygiénique et le sang coagulé est parfois rentabilisé pour des rouges à lèvres plus bas de gamme » (5). Voir les morts au bout des lèvres.

Cette abolition mentale de la distance, lorsqu’elle est adéquatement et rationnellement menée, pourrait correspondre au point culminant de la connaissance chez Spinoza, qu’il appelle connaissance intuitive. Lorsqu’une relation de cause à effet est parfaitement comprise, alors, selon Spinoza, ces deux faits nous apparaissent en quelque sorte simultanément. Nous n’avons pas d’un côté Emmanuel Macron qui signe un décret et, de l’autre, un ouvrier qui fait un infarctus à 50 ans, mais nous voyons Emmanuel Macron transpercer avec son stylo la veine de l’ouvrier.

De manière générale, le geste consiste d’abord à identifier une échelle de la distance du crime. On aurait par exemple la gradation suivante, du meurtre le plus distant au moins distant : meurtre par décret administratif, meurtre par bombardement, meurtre au fusil, meurtre au couteau, meurtre à mains nues. Ensuite, il s’agit de remarquer et de faire remarquer qu’il n’y a pas de différence essentielle entre le premier et le dernier cas : les conséquences sont les mêmes. La souffrance de l’agonie peut aussi rester identique, car un expert en arts martiaux peut tuer à mains nues aussi rapidement qu’une déflagration. Dès lors, il ne devient pas illégitime d’abolir mentalement la distance entre ces différentes méthodes de meurtre et de se représenter tous les meurtriers administratifs comme des meurtriers au corps à corps.

Évidemment, il n’y a pas seulement les textes pour aider à abolir cette distance. L’association L214 le fait à travers des vidéos : le consommateur de viande est souvent écœuré face au visionnage de la mise à mort des animaux dans certains abattoirs, tandis qu’il participe lui-même à cette mort par l’intermédiaire de ses habitudes de consommation. L’idée est qu’il ne peut désormais plus détourner le regard de sa pratique et de sa complicité. On peut aussi penser à la méthode du faux sang ou du faux pétrole lancé sur certaines banques. Dans tous les cas, le retour de la proximité du crime implique souvent, au-delà de sa représentation mentale, le recours aux sens. Voir le sang, entendre le cri… On dit bien que « l’argent n’a pas d’odeur », et là se situe le problème : il faut faire en sorte que l’argent sale ait une odeur.

Lire aussi : Face à la violence capitaliste, se défendre est légitime

Notes :

(1) Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, III, 3, 4.

(2) Spinoza, Éthique, IV, 9.

(3) The Lancet Planetary Health, 2021.

(4) É. Louis, Qui a tué mon père, Paris, Éditions du Seuil, 2018, p. 75.

(5) Extrait des Écrits pour les rares personnes qui tentent d’exister, Paris, Editions Skhedia, 2022, p. 249.

Photo d’entête Action militante avec faux sang @Ehimetalor Akhere Unuabona/Unsplash