Entre course au tourisme spatial, lieu de rêve ou de crainte, et avant-poste indispensable aux recherches scientifique, l’espace est aujourd’hui un lieu de moins en moins inaccessible. Mais qui dit activité humaine (capitaliste), dit pollution. Des déchets qui mettent potentiellement en péril les équipes internationales et les systèmes satellitaires en orbite autour de la planète. Dossier sur la pollution de l’espace, mais aussi notre rapport actuel aux satellites.

Situation : alors que la capsule Crew Dragon, avec l’astronaute français Thomas Pesquet à bord, fait route vers la station spatiale internationale ISS, un objet se place sur sa trajectoire avec risque de collision. Il s’agit d’un satellite détruit. La base Houston ordonne aux équipes à bord de mettre leur combinaison et de se rendre dans la zone refuge. Non, ce n’est pas une scène de film, mais bien le nouveau quotidien des astronautes. Ici, un missile avait été tiré depuis la Russie pour pulvériser le satellite. L’explosion a produit 1500 débris, autant d’objets potentiellement mortels qui filent sans retenue sur la même orbite que l’ISS, certains passant à moins d’un kilomètre de la station spatiale.

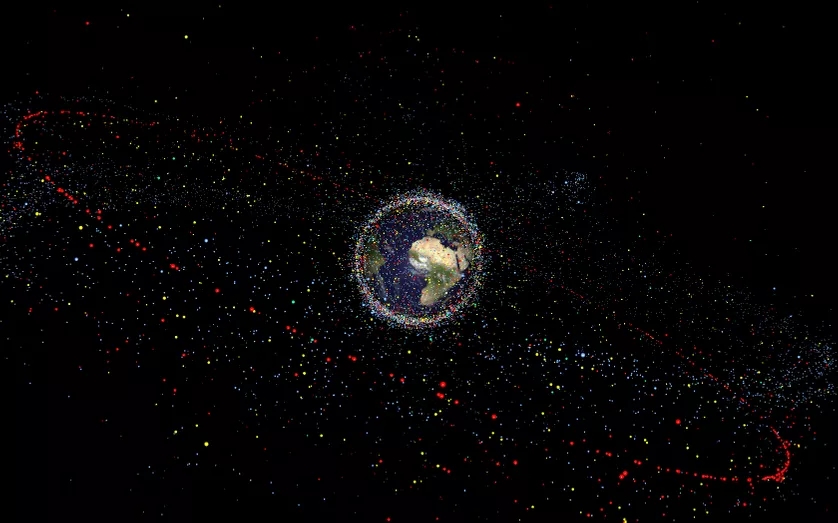

Aujourd’hui, l’espace autour de la Terre est encombré par près de 3000 satellites hors d’usage, et plus de 35 000 débris mesurant plus de 10cm flottent en apesanteur. Ces débris, selon Thomas Pesquet, sont surveillés en permanence par les centres au sol.

« Sur ces nouveaux débris, effectivement, on n’a pas énormément d’informations mais en les suivant au radar depuis le sol on calcule leur trajectoire autour de quelques orbites en avance, et dès qu’ils passent à moins de 10km de la station on prend nos précautions, même si bon 10km ça laisse tout de même un peu de marge. »

L’espace, une décharge à ciel ouvert ?

Luisa Innocenti, responsable du programme Clean Space à l’Agence spatiale européenne (ESA), est interrogée sur la question sur le plateau de France Culture, à l’occasion de leur reportage mensuel #SauverLePrésent, centré sur les enjeux majeurs écologiques de ce siècle, en partenariat avec Le Parisien, Science et Vie Junior et la revue Usbek&Rica.

« L’espace est devenu une poubelle, oui. Pas tout l’espace, mais les orbites qu’on utilise le plus. Ces orbites sont polluées par les objets qu’on a abandonnés là, à leur fin de vie. »

« De la même manière que les hommes jetaient leurs bouteilles à la mer, on a laissé nos satellites là-bas ». À la différence des bouteilles jetées par-dessus la rambarde des vaisseaux, la spécialiste est inquiétée par quelque chose de toute autre envergure : le risque d’explosion des satellites en fin de vie. En effet, le satellite abandonné, et notamment son système de batterie, va se réchauffer, et s’il explose, il générera un nuage de débris, autant d’objets de plus laissés en apesanteur autour de la Terre.

À la question de savoir s’il est possible de correctement évaluer la quantité de déchets dans l’espace, Luisa Innocenti répond qu’il y a, de fait, des chiffres très clairs d’une part, et des estimations de l’autre.

Pour l’évaluation, on estime ainsi qu’on en est à plus de 36 000 débris recensés qui mesurent plus de 10cm. Ces objets là peuvent parfaitement être captés et suivis par les radars terrestres, les agences spatiales savent donc où ils se trouvent et ne les perdent jamais de vue. C’est dans ce cadre de surveillance constante que les agences préviennent et s’organisent avec les astronautes, les stations spatiales, les satellites et leur agence régente lorsqu’il y a risque d’impact.

https://www.youtube.com/watch?v=qTOsVfle6Mo&ab_channel=VoxPop-ARTE

Il y a également des déchets vraiment petits, c’est-à-dire ceux de moins d’un centimètre, 1,5cm à la rigueur. On parle d’une petite vis, d’un boulon, d’un bout de métal… On estime qu’il y a plus de 350 millions de ces objets. Ceux-là, de par leur petite taille, ne sont pas ceux qui inquiètent le plus les astronautes. La surface de l’ISS est d’ailleurs criblée de ces impacts.

Non, les plus dangereux, ce sont les déchets entre les deux : ceux compris entre 1cm et 10cm. À la fois trop petits pour être parfaitement captés et surveillés par les radars, mais dont la collision peut avoir suffisamment d’impact pour causer la perte de satellites.

Luisa Innocenti rit tout de même de la désinvolture des astronautes, qui lorsqu’elle les a interrogés sur le risque d’une collision, lui répondaient pour la majorité que les probabilités d’impact étaient tout de même minimes, et qu’à la vérité, la partie qui les « inquiétaient » le plus dans leur aventure spatiale était en réalité le décollage. Les astronautes ont ainsi plusieurs procédures et sont constamment sous la surveillance de la Terre, qui coordonne le déplacement de l’ISS vis-à-vis de leur radar, et qui, si réellement le risque de collision est supérieur à ce qu’on estime comme inquiétant, évacue les astronautes avec le Soyouz. Il n’y a donc, pour l’experte de l’ESA, que très peu de risques pour les astronautes. Par contre, ils peuvent perdre des satellites.

Alors peut-on nettoyer l’espace ?

À cette question, Luisa Innocenti répond en premier lieu qu’avant de penser à nettoyer l’espace, il faudrait déjà arrêter de polluer l’espace. « C’est pas la peine d’enlever un satellite pour y laisser un autre. » Le cœur du problème de la pollution spatiale réside ainsi dans la gestion de la fin de vie des satellites.

« C’est le même problème sur Terre : on construit et on produit, mais on a encore du mal à intégrer en amont de la production ce qu’on va faire de cette production lorsqu’on n’en aura plus l’utilité. »

Aujourd’hui, on recense un peu plus de 5000 satellites encore en fonctionnement autour de la Terre. Mais depuis les débuts de l’histoire de la conquête spatiale, on compte environ 12 000 satellites lancés. Normalement, dans la réglementation, un satellite en fin de vie doit être désorbité avant 25 ans. Ce qu’on sait : c’est que seulement 20% d’entre eux le sont réellement.

« Il y a plusieurs raisons à cela, répond Luisa Innocenti. L’une d’elle est le décalage du temps : les satellites en fin de vie, qui doivent être démantelés, sont donc plutôt âgés, disons qu’ils ont dix ans ou plus. Mais la prise de conscience du fait qu’on était en train de polluer l’espace, elle est récente. Alors attention : cela fait des années et des années que les scientifiques s’en sont rendus compte et ont alertés : mais là, il ne s’agit pas de la prise de conscience des scientifiques, mais de tous les autres : les agences, les gouvernements etc. »

« L’autre raison, et celle-ci nous pose encore problème, c’est ceci : on lance des satellites parce qu’ils nous servent à quelque chose, il y a un intérêt, qu’il soit scientifique, commercial ou autre. Du fait de son utilité, on l’utilise jusqu’à la dernière minute. On s’en sert et on s’en sert ainsi jusqu’au jour où on a un échec. Et là, oh mince, on ne peut plus le désorbiter. Il faut donc être capable de « tuer » un satellite, en quelques sortes, avant qu’il ne tombe en échec. Et c’est cette prise de décision qui est très difficile à coordonner, car il y aura toujours un intérêt quelque part.«

Carole Deniel est également invitée sur le sujet. Anciennement chercheuse au CNRS et au Naval Research Laboratory (USA), elle est désormais en charge de la coordination des programmes spatiaux liés aux enjeux de pollution atmosphérique et gaz à effet de Serre pour le compte de l’agence spatiale française, le CNES. L’experte a d’autres craintes : en effet, nous sommes témoins de l’appétit spatial qui ne cesse de s’accroître, comme le démontre d’ailleurs le dernier voyage de l’homme le plus riche de la planète et directeur d’Amazon, Jeff Bezos. Mais au-delà de brûler nombre de ressources pour un voyage en solo, le multimilliardaire a l’ambition de déployer quelques 3200 satellites dans l’espace et son homologue Elon Musk a, quant à lui, annoncé vouloir lancer 42 000 Space-X. Une course au tourisme spatial qui prédit dans son sillage plus de destruction que jamais.

« Scientifiquement, dans les agences publiques, il est clair qu’on a de plus en plus besoin des satellites, s’exprime Carole Deniel, pour les scientifiques et pleins d’autres activités, mais plus particulièrement pour toutes les instances scientifiques qui travaillent sur l’environnement. Les paramètres environnementaux sont aujourd’hui à portée de main des satellites grâce à une technologie poussée qui permet maintenant de mesurer des paramètres environnementaux et notamment de surveiller la crise climatique.«

Des programmes européens, comme Copernicus, se multiplient dans cette optique d’études météorologiques et environnementales. Exemple : c’est en comparant les données reçues de Sentinelles qu’on peut mesurer la disparition des glaces aux pôles. Ces observations sont faites depuis au moins une vingtaine d’années. L’avantage des satellites, c’est qu’ils voient partout, et tout le temps, même les territoires les plus isolés. Mais à quoi sert cette surveillance si le déni reste total, qui plus est alors qu’elle implique encore de cultiver le modèle polluant en cause dans notre perte ?

Le cas de l’ammoniac

Dans le cadre de la surveillance spatiale de la pollution sur Terre, le CNRS et le LATMOS, le laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales, avec à sa direction de recherche Cathy Clerbaux, travaille en effet sur quelque chose dont on n’entend peu, voire pas du tout, dans les médias : l’ammoniac. MetOp, le satellite qui surveille ces données, et l’instrument IASI à son bord, construit par le CNES, mesure les taux d’ammoniac dans l’atmosphère et révèle des données édifiantes.

« Avec l’équipe, quand on a mesuré ces données, on s’est dit tiens, on voit un signal dont on n’a pas l’habitude – c’est à dire, différent des gaz qu’on mesure d’ordinaire, le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d’eau etc. C’était de l’ammoniac. L’ammoniac est fort associé à l’usage de fertilisant et à l’agriculture intensive. Les signaux qu’on captait étaient situés là où il y avait des élevages géants de bétail, ou des épandages importants d’engrais. Là on a l’habitude de mesurer la pollution au-dessus des villes, là c’était au-dessus de terrains éloignés et isolés. Aujourd’hui on a pu faire une cartographie de l’ammoniac, et on peut zoomer sur des endroits de la Terre et voir la source d’émission, les usines d’engrais, les élevages intensifs… »

Pourquoi parle-t-on de l’ammoniac : parce que c’est lui qui est à l’origine des phénomènes tels que les pluie d’acide, l’invasion d’algues vertes, d’algues bleues, et qui a de plus des conséquences mesurées par l’OMS sur la santé.

« Les chercheurs mettent le doigt sur des problèmes qu’on avait pas forcément anticipés, répond Carole Deniel. Apparemment le problème de l’ammoniac est quelque chose qui a clairement été sous-estimé. Grâce à ces données cependant, maintenant qu’on a les faits écrits sur des papiers, on peut espérer faire bouger les choses. »

Prendre connaissance de ces données, c’est aussi prendre conscience des incohérences des dirigeants. Des incohérences entre les actions entreprises en réponse à des problèmes qui nécessitent des actions bien plus importantes pour être réglés. On pense notamment au fiasco de la COP26 à Glasgow, où les engagements pris, et qui de plus ne sont que déclaratifs, sont tant en inadéquation avec la crise écologique qu’ils n’ont trompé personne.

– Moro

Sources :

France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/quand-l-espace-joue-a-quitte-ou-double