L’idée selon laquelle le consommateur pourrait infléchir le système uniquement en redirigeant ses achats s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux ces dernières années et trouve son point d’orgue dans les appels répétés au « boycott ». Sans nier que ces actions peuvent être le fruit d’une mobilisation sincère et un outil de sensibilisation du public tous deux utiles, considérer que notre seul levier serait l’acte de consommer, c’est non seulement nier le caractère systémique de la crise que nous traversons, c’est aussi jouer le jeu du modèle économique dominant que l’on entend critiquer : le libéralisme. Édito sans langue de bois.

Boycotter ferait trembler les multinationales : c’est le nouveau cri plein de bonne volonté d’un certain nombre de militants qui voient en cet acte un moyen de faire chuter le productivisme et faire naître un modèle plus vertueux, respectueux des travailleurs et de l’environnement. L’idée tient dans un slogan : « Notre consommation est plus puissante qu’un bulletin de vote » ou encore le fameux « Il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça ne se vende pas ! » de Coluche. Et, effectivement, de prime à bord, la logique tient la route. Infléchir la demande pour modifier l’offre. Changer le monde en allant faire ses courses ou en décidant – pour une poignée de citoyens et de citoyennes engagé.e.s – de ne plus les faire et de privilégier l’autonomie alimentaire totale. Et puis, si rien n’a changé jusqu’à présent, c’est probablement la faute des autres, des endormis, des manipulés, de tous ceux qui n’ont pas encore modifié leurs comportements. N’est-ce pas ? Voyons ce qui cloche avec ce raisonnement…

Le retour de l’écologie de la « douche courte »

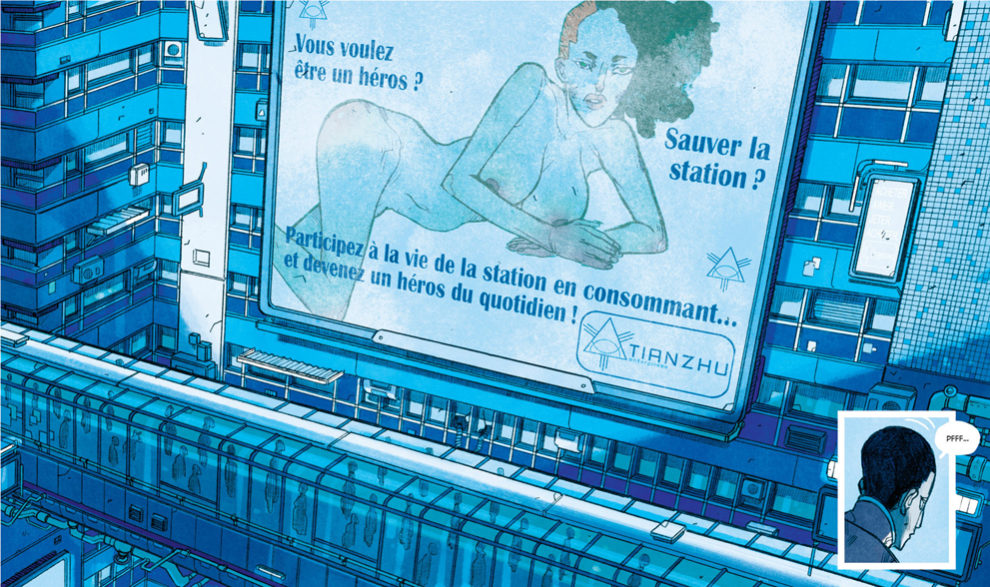

L’avenir se jouerait donc dans notre panier de course ou dans la durée de nos douches. L’argument paraît tellement séduisant (parce que la « solution » serait extrêmement simple et supposément à la portée de tous dès aujourd’hui), qu’on en oublierait d’étudier ce qu’il signifie vraiment. L’idée postule implicitement que le monde actuel ne serait que la somme des comportements individuels et que le seul pouvoir d’action qu’il nous reste serait résumé à une démarche purement individualiste par essence : notre marge de consommation dans le monde marchand. Ceci n’implique-t-il pas d’accepter avant tout le modèle économique dominant qui nous impose d’être de simples consommateurs abandonnés face aux marchés tout puissants sans jamais en questionner les fondements ?

Sortir de la consommation, grâce à la consommation, le paradoxe saute aux yeux. La carte de crédit serait notre nouveau bulletin de vote : les multinationales se régalent déjà. Les promoteurs de cet argumentaire, aussi bienveillants soient-ils, ne craignent-ils pas que, comme le modèle productiviste l’a toujours fait, le « système » s’accommode très bien de ces comportements individuels marginaux, voire, les récupère à son profit ? Pire, oublient-ils que les industriels ont même tendance à encourager ces actions qui se concentrent sur l’individu isolé, car elles leur permettent de se déresponsabiliser tout en éloignant les âmes volontaires des mouvements collectifs politisés ?

Entendez : « Si le monde est pollué par le plastique : c’est la faute des consommateurs qui ont des comportements inadéquats ou pêchent par leur inaction. » Le bio peine à dépasser les 5% de la production nationale ? On en trouve pourtant dans toutes les grandes surfaces… Aussi vital soit-il éthiquement parlant, le choix individuel jeté en pâture aux marchés est insuffisant pour changer un système dont les racines sont infiniment profondes. Au mieux, et c’est là qu’elle joue un rôle important, une consommation responsable et locale réoriente parfois les potentielles dépenses vers des acteurs de la transition. Il faut définitivement aller plus loin.

Les grands groupes l’ont compris et adorent ça…

Ainsi, ce paradoxe ne manque pas d’être assimilé et utilisé par certaines puissances économiques. De grands groupes de la distribution ont tôt fait de se réapproprier certaines des luttes contemporaines, pouvant donner l’illusion que le monde change et que les « consom’acteurs » gagnent, alors que la situation se dégrade à l’échelle globale. C’est ainsi qu’on a vu Carrefour se lancer dans l’agriculture urbaine ou encore proposer des légumes issus de semences paysannes. En Belgique, la même enseigne a lancé une marque propre « bio » (sous plastique) dont les prix défient toute autre concurrence, ce qui fait d’ailleurs craindre le pire aux petits producteurs locaux désarmés face au géant. On comprend bien que les géants qui dominent le marché ne craignent pas les quelques personnes qui iront voir ailleurs. Ce qui est inquiétant, c’est que pendant que certains attendent le « grand soir » du boycott, où tout le monde dira soudainement « NON » à Coca et Nutella (Spoiler : ça n’arrivera pas), le productivisme lui se perpétue tranquillement sous d’autres noms aux dépens d’un autre modèle de société : car c’est de ça qu’il s’agit, une systémique mue par des institutions dépassées par leur temps.

Un parallèle s’impose. Depuis 1980, la société connaît le risque du changement climatique, mais depuis cette date, la situation n’a fait que s’aggraver d’année en année, et ce en dépit de tous les appels à la responsabilité. D’ailleurs, il est frappant de constater que dans le débat public et la pensée majoritaire, l’écologie a toujours été essentiellement rapportée à une question de comportements individuels : « éteignez vos lumières et fermez vos robinets pour sauver l’environnement ! ». La « méthode Hulot » distillée sur TF1 durant 30 ans. On connaît le résultat. La situation n’a jamais été aussi grave. Pendant que trois colibris tentent d’éteindre le feu, nos institutions pyromanes y jettent de l’huile par canadair : plus de croissance, plus de production, plus de consommation. Et ce n’est évidemment pas la faute à cette minorité qui fait des efforts, là n’est pas la question. La question, c’est de comprendre pourquoi il ne s’est pas structuré de mouvement collectif capable de renverser radicalement les causes de la crise environnementale.

À ces premiers éléments, les tenants du boycott pourraient répondre que « si suffisamment de personnes s’y mettaient, alors leurs objectifs seraient atteints ». C’est pourtant oublier un peu vite l’aspect systémique du problème, une dimension dont le boycotteur est d’ailleurs lui même victime : il est facile d’acheter un miel produit localement ou du riz équitable ou même de ne pas les acheter du tout, il est bien plus compliqué de dire non à un ordinateur, un véhicule ou un téléphone portable lorsque notre travail en dépend.

Que pouvons-nous en déduire ? Que le citoyen est souvent impuissant face à ses paradoxes individuels et qui sont la conséquence du modèle économique dans lequel il évolue. Seul, il ne possède pas des moyens d’action forts contre ces paradoxes. Seule solution pour « sauver » le monde : changer de modèle en profondeur, instaurer des règles, faire de l’écologie un socle des échanges économiques. Et comment changer de modèle sans puissance collective avec un peuple victime de dépolitisation ? On ne parle évidemment pas de politique politicienne à l’image du spectacle médiatique autour de chaque élection, mais du sens antique de « la politique dans la cité », oubliée de nos démocraties représentatives. Pouvoir établir ensemble des règles pour garantir le bien commun !

En effet, les sociologues ne diront pas le contraire, la population est conditionnée par la société dans laquelle elle vit et quand bien même de plus en plus de personnes ont conscience que le productivisme nous entraîne droit dans le mur, leur quotidien (travail, famille, santé) les empêche de changer complètement et assez rapidement. Chacun est enfermé par son statut d’activité et le cercle de socialisation dans lequel il évolue. Enfin, tous les jours, le système productiviste apprend aux nouvelles générations à être de bons consommateurs, jetant sur le marché sans discontinuer de nouveaux adeptes du modèle dominant : l’individu se réaliserait par l’acte de consommation et c’est grâce à ses possessions matérielles qu’il se construit. Lui faire croire qu’une telle norme palpée de logos verts sera soutenable à long terme participe à la supercherie. Dans un modèle au sein duquel consommer est érigé au rang de norme, la marge de manœuvre de l’individu n’est en réalité que très faible. Et l’on sait à quel point il est compliqué sociologiquement et au niveau individuel de s’extraire des normes établies.

« Oui mais je mange bio alors je fais déjà ma part… »

Entendons-nous bien : il est formidable de voir naître des alternatives alimentaires, des habits produits en France ou encore des matériaux écologiques en construction. Il serait malavisé de le contester. Nous ne le faisons pas. Ces alternatives, et ceux qui les portent, ne pourraient espérer survivre sans le soutien d’une partie infime de la population. Il est heureux que les mentalités évoluent et cela rend la cause environnementale chaque jour plus légitime. Mais en déduire que l’acte de consommer peut être un acte révolutionnaire en lui même, plus puissant que l’approche structurelle (lois, règles, décisions collectives,…), c’est faire preuve de cécité. Il faudra bien plus pour que le monde change.

Il est donc nécessaire de considérer l’acte de consommation pour ce qu’il est : un moyen de soutenir des artisans et des producteurs desquels on se sent proche et un outil qui peut servir de moyen de sensibilisation. À ce titre, les prises de conscience individuelles sont particulièrement louables. Attendre plus de cette démarche bienveillante, c’est non seulement s’aveugler à propos de son incidence réelle sur l’économie mondialisée, c’est aussi prendre le risque d’une écologie individualiste et dépolitisée dont les industriels se délectent et peuvent même se servir pour se développer. C’est enfin oublier qu’il ne peut plus s’agir aujourd’hui de simplement rediriger nos consommations, mais surtout de remettre en question un modèle dans lequel la consommation est au cœur, qu’importe les conditions de production.

Ce changement systémique appartient bien à la sphère du politique, au sens noble, car c’est au niveau sociétal et collectif que l’évolution peut s’enraciner à un niveau qui transcende les aspirations individuelles et les « contradictions personnelles » inévitables, comme le rappelait Nicolas Hulot lors de sa démission dans un éclair de sagesse paradoxal. Il suffit de jeter un œil au cours de bourse d’Apple ou de l’industrie du plastique en pleine crise du coronavirus pour s’en convaincre. Les bonnes intentions ne suffiront pas. À présent, le monde attend un changement culturel de fond afin de redéfinir une nouvelle « normalité » pour une société dont le développement se ferait en adéquation avec les limites matérielles de ce monde. Car dans l’état actuel des choses, nous avançons inexorablement vers un effondrement structurel qui nous laissera peu de chance de survie. Osons nous investir collectivement, redéfinir le projet collectif, nous associer pour agir sur les structures. L’heure est déjà trop grave pour que l’écologie se perde une fois encore dans ses illusions.

Nos travaux sont gratuits et indépendants grâce à vous. Afin de perpétuer ce travail sans langue de bois, soutenez-nous aujourd’hui par un simple thé ?☕

Peinture : School of Athens par Raphael