À l’heure actuelle, de nombreuses multinationales s’efforcent, a minima dans leur communication et leurs actions marketing, de mettre en avant leur positionnement et leurs pratiques éco-responsables. Pour ce faire, elles s’appuient sur des systèmes de notation reconnus comme la RSE et l’ESG, de quoi donner du crédit à leur image verte. Mais ces modèles axés sur la croissance rencontrent des failles importantes, comme l’illustre le cas d’Unilever, générant un greenwashing édifiant et généralisé. Une société canado-française, impak Finance, a mis au point une nouvelle approche pour évaluer l’éco-responsabilité réelle des grandes entreprises.

Face au crash écologique, de plus en plus de consommateurs portent leurs choix sur des marques durables et engagées, et les entreprises qui proposent ces produits voient aujourd’hui leurs ventes augmenter. Cela pousse de nombreuses firmes à afficher, du moins en apparence, un positionnement éco-responsable. Un virage d’autant plus visible que la plupart des grandes multinationales surfent aujourd’hui allégrement sur la vague verte.

Les limites des modèles actuels d’éco-responsabilité

Deux approches ont aujourd’hui une place prépondérante pour juger de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises : l’analyse ESG (de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Si elles sont théoriquement bien pensées, elles sont en réalité trop variables et manquent d’un point de vue global qui permettrait de mesurer efficacement leur impact et leur contribution à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux.

Ces approches ont en effet pour but premier de limiter les impacts négatifs des activités analysées en vue de poursuivre des objectifs économiques uniquement. En diminuant les impacts négatifs, l’entreprise cherche alors à limiter avant tout les coûts (transport, énergie, etc.), les atteintes à sa réputation ainsi que les éventuels procès ou amendes. Soit, une approche productiviste relativement classique. Tant que le but premier d’une entreprise demeure le profit, elle n’ira en fait jamais assez loin dans la transition écologique, car cette dernière implique une forme de limitation des quantités produites quand la logique est poussée à son maximum théorique. Aux premiers signes d’une potentielle baisse de bénéfices, les mesures RSE et ESG sont ainsi rapidement suspendues, limitées ou tout simplement écartées.

L’analyse par l’impact réel

Vu l’état d’urgence environnemental et social actuel, la mise au point d’une approche réellement pertinente pour juger de la contribution effective des entreprises à ces enjeux est essentielle. C’est le défi que s’est lancé la start-up canado-française Impak Finance. Après avoir lancé une application qui facilite la consommation responsable, elle développe aujourd’hui une approche de notation qui se concentre sur l’impact réel des activités d’une entreprise. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, à atteindre d’ici 2030, en sont la référence. On pourra éventuellement remettre en cause ce postulat, qui n’est pas sans poser problème puisque ces objectifs alimentent également des espérances de progrès sur la croissance économique.

Néanmoins, cette approche beaucoup plus globale prend en compte l’impact négatif autant que la maximisation de l’impact positif, ce qui permet d’éviter les tendances fallacieuses du greenwashing. La méthode propose « une lecture standardisée et précise des impacts positifs et négatifs et de leur contexte, avec l’identification d’un seuil (comme la limite de salaire décent), d’un statu quo et de l’évolution positive ou négative à partir de celui-ci. »

Néanmoins, cette approche beaucoup plus globale prend en compte l’impact négatif autant que la maximisation de l’impact positif, ce qui permet d’éviter les tendances fallacieuses du greenwashing. La méthode propose « une lecture standardisée et précise des impacts positifs et négatifs et de leur contexte, avec l’identification d’un seuil (comme la limite de salaire décent), d’un statu quo et de l’évolution positive ou négative à partir de celui-ci. »

Concrètement, impak Finance mobilise plusieurs éléments pour dresser le portrait global d’une entreprise. Elle cherche à savoir si la firme contribue à résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux, si certains bénéficiaires tirent avantage de l’impact de l’entreprise ou si l’entreprise prend action pour éviter de nuire. En s’assurant de connaître les indicateurs de mesure de performances d’impact, le modèle complète une grille d’informations, puis un algorithme créé par des experts se charge de définir le score d’impact de l’entreprise. Il faudrait donc, pour l’entreprise cible, prendre des décisions beaucoup plus radicales pour améliorer son score.

Unilever et l’huile de palme

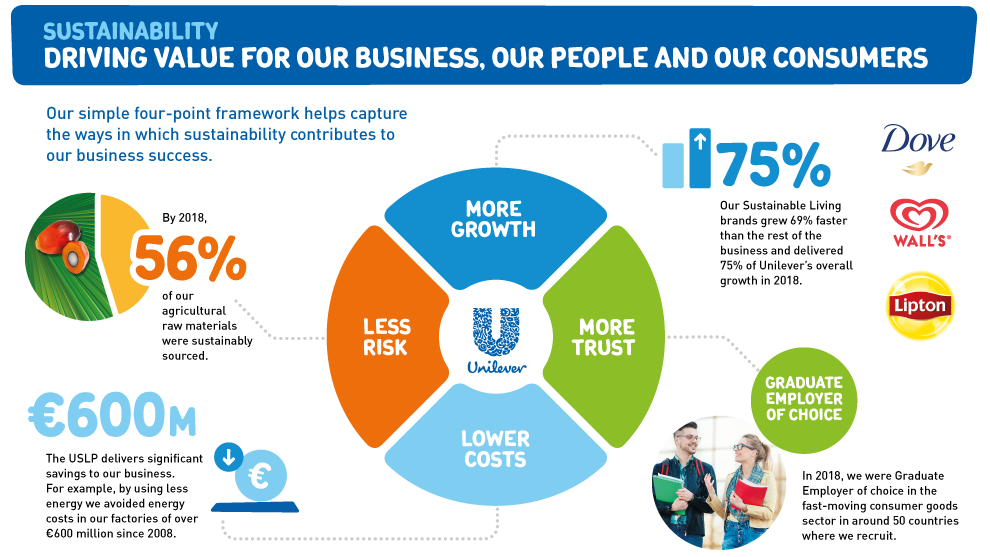

Dans son rapport, impak Finance s’est livré à une étude de cas sur la firme Unilever, la multinationale néerlando-britannique aux 2,5 milliards de consommateurs journaliers, qui se révèle particulièrement éclairante. Le groupe, avec ses quelques 400 marques, déclare miser beaucoup sur le développement durable. Les ventes de ses produits « durables » ont d’ailleurs augmenté de 50% en 2017. Pour analyser correctement l’impact réel des activités vertes d’Unilever, il convient de remettre en perspective ses efforts pour générer des impacts positifs, autant que pour réduire ses impacts négatifs.

Si l’on prend l’exemple de la production d’huile de palme, dont Unilever est le plus grand acheteur au monde (3% des ventes totales), la firme a mis sur pied un plan de développement durable pionnier, l’Unilever Sustainable Living Plan ainsi qu’un label de durabilité, le RSPO. La totalité de l’huile de palme des produits Unilever devrait être certifiée RSPO d’ici la fin de l’année. Pour répondre à une demande toujours croissante, la consommation d’huile de palme ayant quadruplé ces 20 dernières années en Europe, Unilever tente de réduire son impact négatif de déforestation due à l’extension des surfaces de culture.

Problème : pour juger de cette réduction, il faudrait connaître le nombre d’hectares déforestés, or l’entreprise n’a jamais communiqué ces chiffres. Par ailleurs, si Unilever prend part à des programmes de reforestation en Malaisie et en Indonésie, la firme n’a aucun projet de la sorte en Papouasie Nouvelle-Guinée, où 51 600 hectares ont pourtant été rasés depuis 2015 et où Wilmar International, l’un des fournisseurs d’Unilever, est l’un des principaux acheteurs d’huile de palme.

Nous pourrions également nous étendre sur le caractère écologique d’un reboisement de type industriel à l’aveugle, lui même souvent indirectement utilisé dans l’industrie du bois. Pour cause, il est aujourd’hui établi que les programmes de reforestation peuvent être inefficaces voire contre-productifs quand ils servent notamment d’alibi pour produire une nouvelle pollution par ailleurs.

Par ailleurs, les ONG Greenpeace et Amnesty ont alerté dans des rapports de 2013 et 2016 sur la probabilité qu’une partie de l’huile de palme certifiée RSPO soit produite sur des terres déboisées illégalement et issues du travail d’enfants. On comprend dès lors l’importance d’une méthode d’analyse globale et entièrement transparente pour permettre au consommateur de faire ses choix de manière éclairée. L’idée même de « soutenabilité » de la production est perçue comme une capacité à garantir la production sur le long terme.

Réalité VS « la Com »

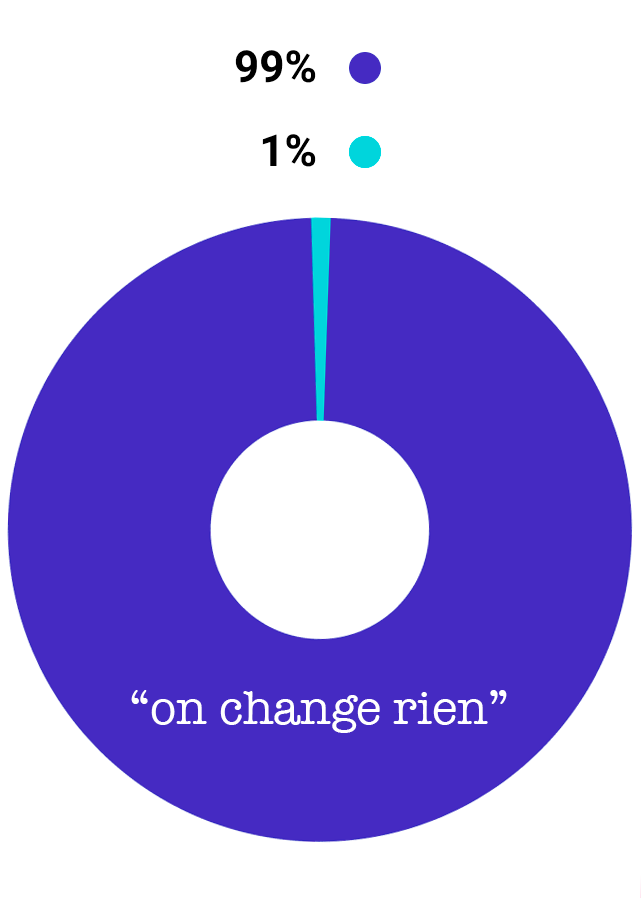

Dans leur communication, les firmes comme Unilever mettent naturellement en avant leurs efforts pour proposer des produits qu’ils jugent eux-mêmes d’éco-responsables. À cet égard, il est important de considérer le pourcentage du chiffre d’affaire véritablement lié à la contribution à un ODD et de comprendre précisément le lien entre l’activité et l’ODD. Le rapport d’impak Finance prend l’exemple de Shoprite, une entreprise sud-africaine active dans la distribution alimentaire qui insiste dans sa communication sur l’accès abordable à l’alimentation pour les populations vulnérables, indiquant contribuer à l’ODD Faim « zéro ». Or, en analysant le modèle d’affaires de Shoprite, impak Finance estime que « l’abordabilité ne concerne qu’une petite portion de ses produits, soit moins de 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. » Quatre petits pourcents qui permettent à l’entreprise de se donner une image particulièrement positive chez les consommateurs. L’écoblanchiment est une fois encore manifeste.

De même, dans le cas du géant Unilever, la communication autour des impacts positifs de ses activités apparaît disproportionnée par rapport à la globalité de ses activités. Selon le rapport, seulement 2 marques sur 400 ont un modèle d’affaires liées à un ODD (Lifebuoy et Pureit) et 7 autres marques du groupe Unilever affichent avoir un impact partiellement positif lié à un ODD, comme le programme lié à l’éducation au lavage de mains de Lifebuoy ou le programme d’accès à l’hygiène grâce à la construction et la rénovation de toilettes de Domestos. Dans son « portefeuille de 26 marques durables », selon les critères de la multinationale, Unilever place notamment Dove et Lipton. « D’un point de vue encore plus global, nous estimons que l’impact positif du groupe Unilever est de moins de 1 % de son chiffre d’affaires, alors que ce dernier s’élève à 50 982 milliards € (2018). » conclut le rapport.

99% de l’activité d’Unilever reste donc du « capitalism as usual » sans réelle vision écologique. Avec près d’un tiers de l’humanité consommant les produits de cette multinationale, autant dire que la transition écologique globale n’est vraiment pas à l’ordre du jour. Et pourtant, qui n’a pas le sentiment que ces entreprises travaillent vraiment dans le bon sens, à grand renfort de logos verts et de slogans racoleurs ? Qui n’a jamais entendu dire que les petits gestes de ces entreprises valent mieux que de ne rien faire du-tout ? Et pourtant, s’assurer de perpétuer le système productiviste actuel, à travers un spectacle rondement étudié, voilà ce qui semble être le véritable objectif des petits gestes en question. Comment alors détecter les entreprises qui font de réels et importants efforts dans ce spectacle permanent, si ce n’est par de nouveaux outils d’expertise plus radicaux ?

Nous devons naturellement admettre que certaines activités ont un impact positif certain à une échelle très localisée, mais il peut-être tempéré, voire balayé par des externalités négatives trop importantes par ailleurs. Par exemple, l’offre alimentaire abordable de Shoprite – qui symbolise ici l’impact social positif – ne prend pas en considération l’aspect santé, il se peut que ces produits transformés ou de piètre valeur nutritive aient un impact négatif de long terme sur les populations ciblées. Autre exemple, Unilever propose, dans un souci d’abordabilité à nouveau, toute une série de produits emballés dans des sachets en plastiques non recyclable à usage unique, dont le caractère néfaste pour l’environnement n’est plus à démontrer. Ce genre de produits, la filiale d’Unilever en Inde en vend près de 27 milliards par année, dans un des pays les plus pollués au monde ! À travers ce seul service, leur impact négatif est tout simplement astronomique. Autre exemple, dans le cadre de son programme d’accès aux toilettes, Domestos propose des produits nettoyants à base d’eau de javel, un polluant des eaux notoire. Les exemples pourraient s’étendre jusqu’à l’infini.

Nous devons naturellement admettre que certaines activités ont un impact positif certain à une échelle très localisée, mais il peut-être tempéré, voire balayé par des externalités négatives trop importantes par ailleurs. Par exemple, l’offre alimentaire abordable de Shoprite – qui symbolise ici l’impact social positif – ne prend pas en considération l’aspect santé, il se peut que ces produits transformés ou de piètre valeur nutritive aient un impact négatif de long terme sur les populations ciblées. Autre exemple, Unilever propose, dans un souci d’abordabilité à nouveau, toute une série de produits emballés dans des sachets en plastiques non recyclable à usage unique, dont le caractère néfaste pour l’environnement n’est plus à démontrer. Ce genre de produits, la filiale d’Unilever en Inde en vend près de 27 milliards par année, dans un des pays les plus pollués au monde ! À travers ce seul service, leur impact négatif est tout simplement astronomique. Autre exemple, dans le cadre de son programme d’accès aux toilettes, Domestos propose des produits nettoyants à base d’eau de javel, un polluant des eaux notoire. Les exemples pourraient s’étendre jusqu’à l’infini.

Unilever un véritable symbole des temps

Le principal souci dans la communication d’Unilever réside dans le manque de contexte des chiffres exposés et de données probantes sur les différents aspects de l’impact de ses activités. Il faut toutefois reconnaître l’effort que fournit la multinationale pour commissionner des experts indépendants afin de recueillir des données sur les résultats de ses initiatives sociales ou environnementales. En dépit de ça, Unilever obtient un score impak, assez faible, de 302 sur 1000. Or le groupe a toujours eu des scores ESG très élevés, allant jusqu’à occuper 19 fois depuis 1999 la tête du Dow Jones Sustainability Index, qui se base sur l’approche RSE/ESG. De qui ces grandes institutions se moquent-elles ?

Les modèles « officiels » actuels sont donc clairement insuffisants pour répondre aux nombreux défis sociaux et environnementaux qui se présentent à l’humanité. Nous perpétuons à travers eux un déni collectif et une croyance commune : le capitalisme vert va sauver la planète. Comme l’explique impak Finance dans son rapport « (d)u fait de ne pas considérer l’impact négatif global, à la surinterprétation des chiffres et une fausse représentativité de l’impact positif, les initiatives d’Unilever sont le reflet éloquent des problèmes inéluctables inhérents à la RSE et l’ESG. » Un (lourd) symbole des temps !

Mais gardons à l’esprit que derrière chaque plan de développement durable, il y a toujours un objectif de développement économique, qui se révèle parfois incompatible avec la résolution des enjeux sociaux et environnementaux. Le terme même est un non-sens. Il est convenu de rendre le développement, durable. Pourtant, ce développement passe par une croissance de la production et ses externalités que nous ne pouvons plus contenir avec de simples améliorations techniques. Le concept même de développement durable reste en effet intimement lié à la croissance, il s’attache à mettre en avant une croissance voulue « vertes » dont les écueils et les risques seraient suffisamment maîtrisés pour lui permettre de durer indéfiniment.

Paradoxalement, Impak Finance s’inscrit aussi dans ce modèle en dépit de sa plus grande complexité, son objectif étant d’offrir des services et des outils pour permettre aux investisseurs et aux entreprises d’utiliser leur capital pour générer une « autre croissance » économique au service de l’humain et de la planète. Un mal pour un bien ? Si l’on peut définitivement douter que les solutions à la crise écologique puissent émerger du monde de la finance, ce genre d’outils permet néanmoins par l’absurde d’avoir une vision globale complexe sur les activités des multinationales qui, comme Unilever, n’arborent le plus souvent un engagement solidaire et éco-responsable que de façade.

R. D.

- Rapport Impak Finance : https://casestudy.impak.eco

- Site officiel Unilever : https://www.unilever.com/sustainable-living/

- RobecoSam, indices DJSI: https://www.robecosam.com/csa/indices/

- Le mythe de la durabilité d’Unilever : https://newint.org/