Minée par une inflation à plus de 140%, la population argentine a choisi une voie extrême en élisant à sa tête l’ultra-libéral Javier Milei. Un saut dans le vide où les plus pauvres et les travailleurs risquent de sortir perdants si le nouveau président arrive à appliquer ses promesses de campagne. Car c’est la grande problématique à laquelle il est désormais confronté : son parti étant en minorité au Congrès, il va devoir nouer des alliances pour pouvoir gouverner et composer avec une opposition prête à lutter. Retour sur un contexte politique houleux.

Argenzuela! Ce n’est pas le nom d’un pays imaginaire mais l’un des fructueux slogans de campagne du nouveau président libertarien Javier Milei qui circulait massivement sur les réseaux sociaux avant les élections générales. Son idée est simple : si Javier Milei ne prenait pas le pouvoir, l’Argentine deviendrait alors comme le Venezuela. La preuve en est, l’aggravation sans discontinuer du niveau de l’inflation, aujourd’hui à plus de 140% sur une échelle interannuelle.

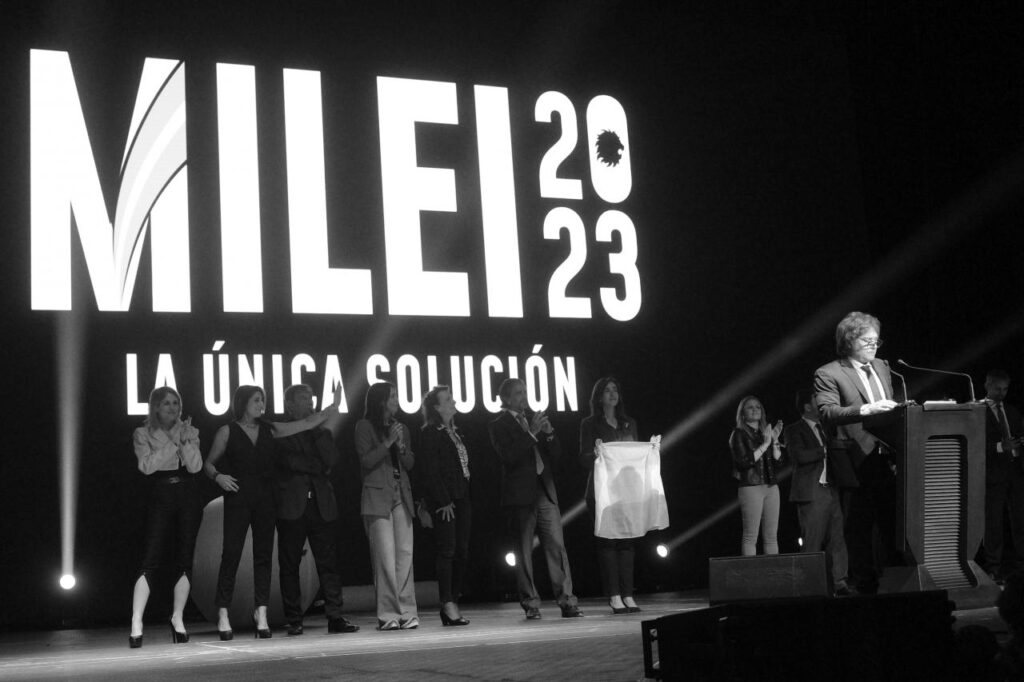

Javier Milei, l’outsider surprise

Le 19 novembre dernier, c’est l’anti-péronisme qui a gagné en Argentine et de façon plus virulente encore, l’anti-kirchnérisme, un anti-kirchnérisme teinté d’anti-socialisme. Avec ses trois principaux candidats situés sur la droite de l’échiquier politique, l’Argentine vient sans doute de traverser l’élection présidentielle la plus réactionnaire depuis 1983, lorsque le pays en terminait avec la dictature. En est sortie victorieuse l’option la plus libérale, individualiste, réactionnaire, autoritaire, populiste. Celle qui allait tout droit dans les tripes d’argentins, appauvris, frustrés et désespérés par une crise qui semble inexorable.

C’était pourtant le péroniste libéral Sergio Massa qui était sorti victorieux du premier tour. Il n’a rien de socialiste. Le Venezuela, non plus. Mais démonter une idée qui circule à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux relevait quasiment de l’impossible. Ce n’est, en tout cas, pas la campagne institutionnelle de l’ancien ministre de l’économie qui est parvenue sur les panneaux publicitaires aux abords des routes.

Sergio Massa avait l’appui massif de l’essentiel de la société organisée, allant des partis politiques, aux syndicats, aux organisations sociales et culturelles, aux clubs de football ayant manifesté leur refus d’être privatisés ou même la chanteuse populaire Taylor Swift, en concert dans la capitale argentine quelques jours avant le ballotage.

Mais le ressentiment général contre l’ordre établi était trop puissant. Comment voter pour le ministre de l’économie d’un gouvernement ayant 140% d’inflation sur un an ? Pour la première fois dans l’histoire du pays, le président sortant Alberto Fernandez n’avait pas osé se représenter. « Qu’ils s’en aillent tous » chantaient à chaque meeting les fans de l’outsider en direction de la « caste maudite », en référence à la « caste des voleurs » de Murray Rothbard, l’économiste anarcho-capitaliste, maître à penser de Javier Milei.

Dans le camp péroniste, où l’on croyait durement dans le « miracle Massa », la défaite est douloureuse. Personne ne s’attendait à un tel différentiel entre les candidats, à ce que les voix de la droite traditionnelle se reportent à ce point de façon arithmétique sur le candidat libertarien. Le péronisme n’a gagné que dans 3 provinces sur 24 et est passé tout près de perdre dans son bastion historique, Buenos Aires.

« Dire qu’on aurait pu gagner directement au premier tour si on avait eu les voix de la gauche et de Schiaretti », lance tard dans la nuit l’un des militants, une bière à la main.

Les moins abattus tentent de remotiver les troupes en évoquant l’ordre du jour de la prochaine réunion, en vain. L’outsider Javier Milei a pris les rênes de l’Argentine pour les quatre prochaines années. Il ne vient pas du monde de la politique mais apparaissait déjà en 2014 au Forum économique mondial à Panama en tant qu’économiste-en-chef de la multinationale Corporación America.

Le pire du libéralisme possible

Ses mesures ne sont pas « anti-système » mais au contraire, fidèles à une forte tradition politique argentine, celle de la droite radicale. Le président est d’idéologie libertarienne tendance minarchiste, c’est à dire favorable à un État réduit à sa minimale expression et qui érige le droit de propriété au sommet de l’échelle des valeurs aux côtés de la vie et la liberté. Son programme économique de type néolibéral reprend les commandements du consensus de Washington (austérité budgétaire, privatisations des entreprises publiques, etc.).

Ses modèles politiques de référence sont ceux du Chili, laboratoire du néolibéralisme, et les années 1990 en Argentine sous la présidence du péroniste néolibéral Carlos Menem, qu’il considère comme la « meilleure de l’histoire » du pays, sans préciser qu’elle débouche sur la crise de 2001. Dans sa ligne de mire, notamment, le droit du travail.

Pour l’avocat Matías Cremonte, spécialiste en droit social, le mandat du minarchiste s’annonce bien plus menaçant pour les droits des travailleurs que celui de l’ex-président Mauricio Macri, élu en 2015 sur un programme d’austérité et de libre-échange :

« M. Macri avait attendu deux ans avant de tenter de réformer le droit du travail et avait finalement échoué face à la résistance des syndicats. À l’inverse, Milei veut agir tout de suite. » Matías Cremonte, AVOCAT, spécialiste en droit social.

Les remparts face au rouleau-compresseur

Le nouveau président à qui l’on doit des propos tels que « le concept de justice sociale est une aberration » ou encore « le socialisme est une maladie mentale », risque cependant de ne pas avoir les moyens d’appliquer sa politique de choc et de destruction des droits sociaux. Sa faiblesse institutionnelle est significative, tant au niveau fédéral où il est loin d’avoir la majorité au Congrès, qu’au niveau des provinces où son mouvement La liberté avance (LLA) n’a pour l’heure aucun gouverneur.

Si le minarchiste fait les louanges de l’ancien président Carlos Menem, il ne dispose pas à l’instar de ce dernier d’un bloc majoritaire au Congrès ; il a moins de 15% des sièges à la chambre des députés, et seulement 10% des sièges au Sénat. Pour réussir à gouverner, l’ex-candidat au « plan tronçonneuse » n’a eu d’autres choix que celui de négocier avec la « caste » qu’il fustigeait tant et de former des alliances.

Celle avec le PRO (Proposition républicaine) de M. Macri constitue son socle et explique les nominations de fonctionnaires macristes aux plus hautes responsabilités comme Luis « Toto » Caputo, surnommé « Le loup de Wall Street », au poste de ministre de l’économie, Patricia Bullrich au poste de ministre de la sécurité ou encore le financier Santiago Bausili (un ancien de la Deutsche Bank) au poste de directeur de la banque centrale.

L’alliance avec l’ancien président demeure toutefois insuffisante pour le président novice en politique qui tente de mettre de son côté une partie du péronisme, à l’instar de la nomination à la tête de l’ANSES (l’Agence Nationale de la Sécurité Sociale) du dirigeant péroniste de Córdoba, Osvaldo Giordano. Quant à ses relations avec les provinces, Javier Milei devra négocier avec chacun des gouverneurs et lâcher du lest concernant leur financement s’il veut obtenir du soutien. Les discussions s’annoncent particulièrement brûlantes avec la province de Buenos Aires où vit près de 40% de la population du pays et qui est gouvernée par le péroniste Axel Kicillof, principal référent de la nouvelle opposition.

Outre sa faiblesse institutionnelle, le minarchiste a des ressources politiques limitées. S’il a été élu largement avec près de 56% des voix, nombre de ses propositions radicales ne trouvent pas un soutien suffisant au sein de la société argentine (comme la privatisation du CONICET, le prestigieux centre de recherche public argentin) et il a déjà dû faire marche arrière dans certains dossiers. Dans sa dernière vidéo de campagne, il a promis qu’il ne privatiserait pas la santé et l’éducation.

Il a aussi remis à plus tard la suppression des aides sociales (pourtant chère à son électorat tenant un discours anti-assistés) ainsi que la baisse des impôts sur les exportations de produits agricoles. Enfin, ses mesures phares de fermeture de la banque centrale et de dolarisation de l’économie, qui feraient perdre à l’Argentine sa souveraineté monétaire, apparaissent moins à l’ordre du jour.

Les obstacles sont en effet de taille : La banque centrale n’a pas les réserves suffisantes en dollars. Le président élu n’a pas la majorité des deux tiers pour modifier la Constitution et certains secteurs de la population n’y sont pas favorables. On est loin d’un scénario à la vénézuélienne dans lequel la dollarisation s’imposerait comme l’unique porte de sortie.

Les stratégies féroces de Javier Milei

Conscient de tous ces freins, le président ultralibéral tente depuis son investiture de tourner autant que possible le dos au Congrès, à l’image de son « méga-décret » de nécessité et d’urgence (DNU) modifiant ou abrogeant plus de 300 lois et de son projet de loi dit « Omnibus » prévoyant entre autres la délégation des pouvoirs du Congrès au pouvoir exécutif jusqu’au 31 décembre 2025, voire jusqu’à la fin du mandat présidentiel.

Ce mépris de la Constitution fédérale et du principe de séparation des pouvoirs a été accompagné d’épisodes de répression dans diverses localités du pays, ce à quoi l’on pouvait s’attendre avec une vice-présidente comme Victoria Villaruel, tenant un discours de re-légitimation de la dictature militaire et un président ayant toujours dit qu’il ne ferait pas dans la « demi-mesure » et qui au printemps dernier, avait qualifié de « tiède » la féroce répression à base de balles en caoutchouc du gouverneur radical de Jujuy Gerard Morales.

Durant sa campagne, Javier Milei a dit qu’il mènerait une politique d’ajustement des dépenses de l’État plus stricte encore que celle exigée par le FMI. Quelles seront les conséquences sociales d’une telle politique dans un pays où près de la moitié de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté ?

Un début de riposte

Depuis le 19 novembre, les oppositions s’organisent, préparent l’unité. À Buenos Aires, les réunions militantes et les délibérations se succèdent. Dans certaines entreprises publiques comme Aerolinas Argentina, on se mobilise en prévision de la privatisation imminente et de la vague de licenciements. Idem au sein des médias de communication publics, également concernés par le projet plébiscité du tout-marché.

Au siège de la CGT (principal syndicat argentin), on prépare une riposte à la hauteur de l’attaque. Le syndicat a fixé le 24 janvier prochain comme date de la prochaine grève générale, la plus rapide depuis que le pays connait la démocratie. Syndicats et organisations sociales y demandent le retrait du « DNU pinochetiste » (selon l’expression des syndicats), du projet de loi « Omnibus » et du protocole de sécurité répressif de la ministre P. Bullrich.

Pris en étau entre les attentes révolutionnaires de son primo-électorat et des oppositions institutionnelle et populaire qui l’attendent de pied ferme, le président élu s’est engagé dans une stratégie du choc à très hauts risques. Et si la vertigineuse crise économique argentine se doublait d’une crise politique majeure ?

– David Zana

Photo de couverture : Wikimedia